发文揭示技术转移城市密码

参与绘制《全球创新策源地图》

深入革命老区 归纳出“红+绿”发展模式

华东师范大学博士生李祺祥

从江西农村走上学术前沿

用“空间思维”直面具体问题

一次次打破学科壁垒

从顶刊建言到田间答卷

李祺祥的研究方向是“科技创新地理”,试图解释为何创新总在特定地区爆发。“创新不是均匀分布的,而是像‘钉子’一样扎在某些地方。”他用一个生动的比喻概括了自己的研究方向。

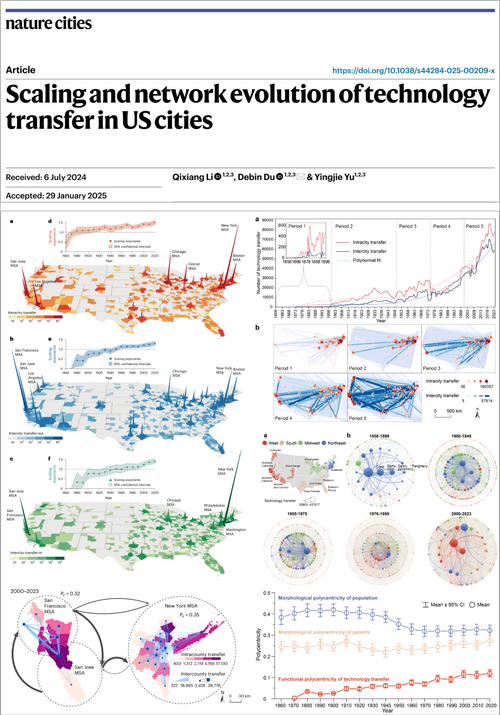

在《Nature Cities》上发表的论文图文摘要

他在《Nature Cities》发表的论文,分析了美国城市技术转移网络166年的演变,为中国新型城镇化提供了三个重要启示:重视城市间知识流动、构建合理的核心—边缘结构、培育多中心城市体系。李祺祥强调,中国城镇化需兼顾路径依赖与路径创造,适应技术迭代周期前瞻布局新兴产业。

全球创新策源地图网站(www.gisthinktank.com)

科研中,李祺祥通过参与编制《全球创新策源地图》,惊喜地发现北京基础科研实力已超越硅谷,登顶全球首位。他进一步指出,通过空间数据分析可精准定位碳排放源、优化城市布局,使地理信息从“辅助工具”升级为“核心引擎”。

李祺祥参加福建省三下乡社会实践活动

从实验室走向绿水青山,他深入赣南、闽西南革命老区调研,归纳出“红+绿”融合发展模式,将红色文化与生态旅游有机结合,助力当地可持续发展,团队获评“省级重点实践团队”。

“这正是地理学‘综合性思维’的体现,我们不能只看自然或只看社会,而是要看到整个系统。”李祺祥表示,“地理学不是纸上谈兵,它是解决问题的工具。我们通过空间分析和区域规划,为当地找到了一条可持续发展之路。”

反内卷的科研有何奥秘?

面对学业压力,李祺祥有一套自己的“反内卷方法论”。

他通过系统化的数字工具构建高效工作流:在电脑中设立“参考文献、数据、代码、手稿”四个标准化文件夹,并善用文献管理与代码库工具,将重复劳动自动化,从而将宝贵时间聚焦于深度思考。

在目标管理上,他采取“分层推进”策略:在大型团队项目中确保稳定输出,履行分工职责;同时为个人研究保留探索空间,专注具有原创性的深度问题。这让他在承担协作任务的同时,亦能持续耕耘自身的学术兴趣与创新方向。

李祺祥在软件项目托管平台上的数据记录

作为多部SCI期刊审稿人,他发现很多青年学者陷于“碎片化问题”和“描述性分析”。“有些同学太急于出成果,选择了一些小而快但价值有限的问题。我建议研究生同学们要把小问题放在学科的‘大框架’中去思考,先问清楚:我要回答的问题是什么?它为什么重要?”

他特别强调批判性思维的培养:“在组会汇报、学术会议或审稿过程中,要主动质疑别人的观点,也允许别人质疑自己。阅读文献时,不仅要知道作者说了什么,更要想‘它没说什么’、‘我是否认同’、‘我能补充什么’。”

手握箴言 地理学者的破局之路

“格局决定结局。”导师杜德斌教授的这句话,如一盏明灯,照亮了李祺祥的学术旅程。“真正的科研不只在于完成论文,更在于回应国家战略与全球议题。”他表示,“这让我学会站在世界科技版图的高度,审视区域创新的逻辑与路径。”

杜德斌教授团队,后排右三为李祺祥

在跨学科团队中,他逐渐认识到地理学者常扮演“枢纽型人才”的角色。无论是与经济学者探讨产业逻辑,与数据科学家沟通算法模型,还是与政策研究者对接治理需求,地理学的思维都能在空间维度上将这些信息有效统合。他认为,成为“枢纽型人才”需兼具扎实的学科根基与跨学科沟通能力,让不同领域的知识在“空间语言”中对话融合。

李祺祥在“世界地理大会”中担任会务工作

世界地理大会组织工作的历练让李祺祥深刻认识到,中国青年站上国际舞台,既要真诚参与,更要勇于贡献与引领。他将这份视野聚焦在一个关键命题:如何让中国持续涌现“从0到1”的原始创新。

他意识到,地理学能够解析为何有些城市孕育颠覆性成果,而有些却陷于“跟随式模仿”。传统研究关注“从1到100”的扩散,而“从0到1”的突破往往发生在学科的边缘与交叉地带。“地理学的价值,正是揭示这些偶然如何被空间与制度环境放大为必然。”李祺祥说。

在他看来,地理学既是用以观察的“显微镜”和“望远镜”,更是引领前行的“指南针”。展望未来,他期待自己的研究能助力更多中国城市成为全球创新的“原点”。

【人物简介】

李祺祥,华东师范大学地理科学学院2025硕博连读生,2025年度华东师范大学“自强之星标兵”。

曾获研究生国家奖学金、全国人文地理学大会青年优秀论文奖、华东师范大学青山研究生奖学金、华东师范大学优秀学生等奖励和荣誉。

在校期间,已在Nature Cities、《地理学报》、Technological Forecasting & Social Change等国内外顶尖期刊发表多篇论文,参与申请软件著作权等一项,并参加多项国家级科研项目。