为深入实施教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0,加快建设高质量的国际化培养体系,切实提升人才自主培养质量,2025年8月7日—8月23日,华东师范大学地理科学学院与历史系联合主办“成长伙伴”国际暑期学校,主题为“探秘非洲:跨越印度洋的互联互通”。活动得到坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学历史系、华东师范大学区域国别研究院和上海市世界史学会的支持,吸引来自北京师范大学、中山大学、武汉大学、兰州大学、厦门大学、郑州大学、苏州大学、北京外国语大学、安徽师范大学和华东师范大学等高校的二十余名历史学、地理学和语言学专业同学参加。暑期学校依托华东师大-达累斯萨拉姆大学海外工作站,创新性地采用“国内集中学习”+“跨国沉浸体验”+“国际学术会议”的形式,打造“历史+地理”的跨学科、跨文化深度学习之旅,旨在推进基础学科和区域国别学复合型拔尖创新人才成长,为青年学子搭建触及前沿、对话世界的国际化平台。

近年来,在卓越学院的统筹和支持下,地理科学学院与历史系以复合型人才培养为导向,已连续4次举办赴新疆、安徽等地的联合野外实习,旨在从时空角度认知人类历史演进脉络与人地协同发展模态,理解国家发展战略的思路与内核。本届暑期学校首次跨出国门,探访古老神秘的非洲大陆,关注东非国家与印度洋周边地区历史、地理、语言、文化等方面的交流与互动,标志着学生足迹从“丈量中国”到“走向世界”,从“丝绸之路经济带”到“海上丝绸之路”,跨学科融通力和跨文化理解力得到显著锻炼和提升。

华东师范大学拔尖基地“成长伙伴”国际暑期学校在非洲

第二阶段·达累斯萨拉姆

01

活动简介

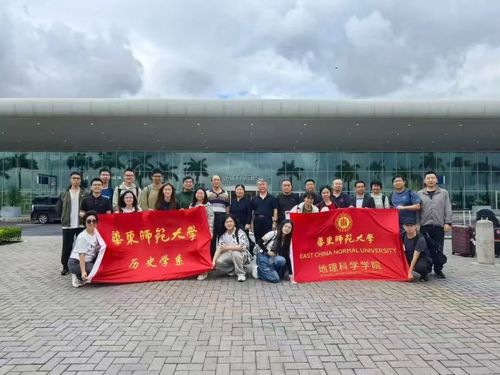

2025年8月15日至8月22日,暑期学校第二阶段在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行。来自地理科学学院和历史学系的12名同学首次跨越印度洋踏上非洲大陆,参与多场学术研讨和田野考察,尝试“走进非洲、理解非洲”。本科生院拔尖与通识教育办公室主任刘俊升,历史学系沐涛、李月琴、朱明、姚远梅、刘伟才、卢建平,地理科学学院胡志丁、夏海斌等老师参与学习指导。

华东师范大学“走进非洲、理解非洲”

暑假学校师生到达坦桑尼亚

02

学术会议

8月15日,华东师范大学与达累斯萨拉姆大学联合主办的“第三届中坦合作与非洲发展”召开,主题为“中国与东非:跨越印度洋的互联互通”。来自达累斯萨拉姆大学、赞比亚大学、南非大学、中国社会科学院、厦门大学、郑州大学等国内外高校的三十余位学者参会。与会者从“一带一路”倡议出发,热烈讨论东非国家与印度、中东、东南亚、中国等环印度洋周边地区的交流和互动,以此加深理解非洲和中非关系。全体学生列席参会并在讨论环节发言。

“中国与东非:跨越印度洋的互联互通”研讨会

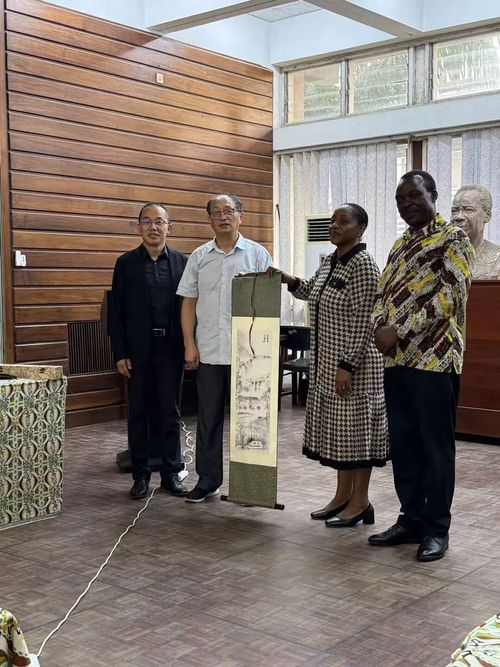

达累斯萨拉姆大学人文学院院长 Silkiluwasha Mpale和华东师范大学历史系沐涛教授分别代表主办方致辞并互赠礼物,回顾彼此之间的悠久友好的交往,期待本次会议增进交流,为中坦两国友谊作出贡献。

中坦双方致辞与互赠礼物

会议随即开始分主题交流,第1场主题为“印度洋与中东部非洲的交流”,由George Ambindwile教授主持。郑州大学张倩红教授揭示二战期间被主流历史叙事长期忽视的真相,即非洲士兵在缅甸战场与中国军队并肩作战,承担丛林游击、后勤建设等关键任务,但却因西方中心视角与殖民话语体系而沦为“被遗忘的兵团”。历史系朱明教授以印度洋为地理框架,揭示其作为跨文明交流纽带的历史角色:通过瓷器贸易、物种传播、建筑融合与人员流动,非洲与亚洲之间千年来拥有频繁的深层互动。厦门大学陈博翼教授通过对比马六甲与坦桑尼亚的殖民历史与贸易网络,揭示多重殖民统治如何重塑两地命运。华东师范大学历史系姚远梅副教授深入剖析印度系统构建坦桑尼亚作为其在东非的战略支点和关键伙伴,其综合影响力投射不仅体现经济务实合作,更暗含文化软实力输出与地缘战略布局的双重意图。中国社会科学院助理研究员赵可馨揭示公元前1000年左右中国与非洲已通过贸易路线实现物质文化交流,而这早于传统文字记载。埃及作为非洲核心文明在中非关系中扮演着枢纽角色,其地理与文明地位挑战了以希腊罗马为中心的传统东西方叙事框架。

郑州大学张倩红教授

厦门大学陈博翼教授

华东师范大学姚远梅副教授

第2场主题为“中国与东非关系的记忆与遗产”,由Hezron Kangalawe 教授主持。华东师范大学历史系沐涛教授追溯中坦关系的悠久历史并展望未来,提出应加强非政府组织合作、深化学术交流,并增进国际社会对中坦合作成果的宣传。华东师范大学历史系刘伟才副教授关注中部非洲大学传教团(UMCA)在坦桑尼亚的活动,讨论应如何评价传教士在非洲的角色等问题。达累斯萨拉姆大学历史学系讲师Musa Sadock全面回顾中坦两国在1960至1990年代的军事合作,帮助坦桑尼亚人民军发展成为一支拥有陆、空、海三军的现代化军队,深刻重塑地区的地缘政治格局。中国社会科学院助理研究员高天宜关注上世纪60年代中国组建的斯瓦希里语研究班和桑给巴尔设立中国广播电台等事件,重点分析彼时坦桑尼亚民众看待中国的主要视角和双方交流情况。

华东师范大学沐涛教授

分论坛2现场

第3场的主题为“中非关系与技术合作”,由陈博翼主持。达累斯萨拉姆大学历史学系George K. Ambindwile通过实例探讨中国在坦桑尼亚农村地区的农业参与,系统阐述中国水稻项目对当地社会经济产生的系列积极影响。达累斯萨拉姆大学历史系系主任Hezron Kangalawe讲述中资企业在坦桑尼亚林业工作中的实践经历,并分析这种投资对当地经济结构和百姓生活的影响。达累斯萨拉姆大学历史学系Diana Abia以20世纪90年代中坦合资建立友谊纺织厂为例,讲述其谈判过程及其涉及的工人群体利益,回顾双方的合作与交往。

达累斯萨拉姆大学Diana Abia

分论坛3现场

第4场主题为“气候变化,教育和公共卫生体系”,由刘伟才主持。华东师范大学马克思主义学院王磊副教授以中国援非医疗队自1960年代以来的实践为主线,展现中医如何以技术合作与人文关怀打破文化隔阂,成为中非情感纽带与软实力构建的深层外交实践。华东师范大学历史系李月琴副教授分析坦桑尼亚2023年新版中学历史教材如何通过七大主题构建去殖民化叙事,以非洲视角强调抵抗精神与主体性,重塑国家认同,折射出历史书写在国家话语与多元真相之间的平衡困境。华东师范大学地理科学学院夏海斌副教授以埃塞俄比亚为案例,探讨气候变化对人口迁移的潜在冲击,并通过不同情景预测其对社会稳定的深远影响。

华东师范大学李月琴副教授

华东师范大学夏海斌副教授

03

专题研讨

8月18-19日,来自达累斯萨拉姆大学的历史、考古和环境学者带来5场主题研讨,内容涉及东非地区环境与文化、跨文化互动与文化多样性、非洲农业地区的疾病与医疗等。

专题研讨现场

Hezron R. Kangalawe主讲“坦桑尼亚及东非区域融合”,系统阐述东非作为印度洋西岸枢纽的互联历史:从阿拉伯与印度商人的早期贸易(奴隶、象牙、香料)催生斯瓦希里语与文化融合,到殖民时期铁路建设与行政整合深化区域联系,再到独立后东非共同体推动制度化合作。强调中国角色从坦赞铁路的政治支持到当代基建投资的转变,凸显互联性既是东非发展的核心动力,也伴随诸多挑战,而未来可持续性取决于如何平衡外部合作与自主发展。

Hezron R. Kangalawe教授主讲

“坦桑尼亚及东非区域融合”

Nicholous Asheli主讲“文化、历史、地理的交互:语言为何存在差异”,从文化、历史、地理与社会实践的交互视角,系统阐释语言差异的深层成因:文化习俗(如问候礼仪与亲属称谓)、历史变迁(词汇更迭与科技影响)及地理环境(地形与动植物命名)共同塑造了语言对现实的不同分类方式。饮食习惯、借词现象与翻译挑战进一步凸显语言作为人类经验镜子的本质,既反映社会多样性,也揭示认知世界的多元路径。语言差异并非缺陷,而是人类适应环境与传承文化的必然结果,其丰富性正是全球文明多样性的核心体现。

Nicholous Asheli教授主讲

“文化、历史、地理的交互:语言为何存在差异”

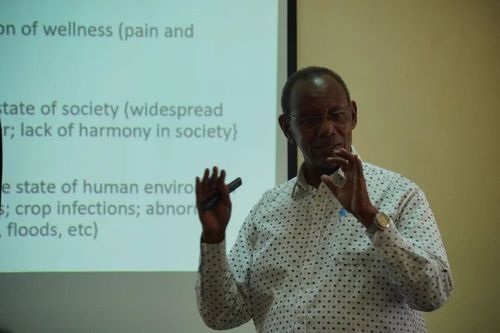

Yusufu Q.Lawi主讲“20世纪50年代至今坦桑尼亚关于人类疾病与治疗的本土阐释——以坦桑尼亚中北部伊拉克维族为例”,以坦桑尼亚伊拉克维族为案例,深入剖析其疾病认知体系如何根植于“个体-社会-土地”的关系性平衡观,他们将疾病归因于自然、巫术、祖先灵魂及道德失衡等多维因素,并通过草药、仪式等实践进行“关系修复”。该体系本质是融合理性与神秘主义的“实用理性”,虽受现代医学与宗教冲击呈现融合趋势,但底层宇宙观与生态感知仍持续影响当代实践。他坚持非洲本土知识体系对全球公共卫生的启示价值,呼吁在应对健康危机时关注文化多样性与传统智慧的现代适应性。

Yusufu Q.Lawi教授主讲

“20世纪50年代至今坦桑尼亚关于人类疾病与治疗的本土阐释

——以坦桑尼亚中北部伊拉克维族为例”

Elgidius Ichumbaki主讲“揭示坦桑尼亚海岸与古代中国的联系”,通过考古发现(如罗马硬币、中国宋代钱币与青花瓷)证实坦桑尼亚海岸与古代中国及西方世界的早期商贸联系,其历史可追溯至公元前而非传统认为的公元千年以后。如果以斯瓦希里文明为框架,东非沿海与内陆、印度洋网络的深度互联,挑战了殖民叙事下的非洲孤立史观。

Elgidius Ichumbaki教授

主讲“揭示坦桑尼亚海岸与古代中国的联系”

Andrea A. Kifyasi主讲“南南合作的可能性与限制”,以中国与非洲合作为案例,探讨“南南合作”的起源及其基于和平共处五项原则的基本宗旨。通过分析学界对援非项目的评价,揭示全球南方国家在对抗殖民遗产与合作自主性之间的张力。主讲人以金砖国家为参照,提出当代南南合作需思考如何超越传统范式,在权力重构中平衡理想与现实。

Andrea A. Kifyasi主讲

“南南合作的可能性与限制”

04

田野考察

在坦桑尼亚期间,国际暑期学校师生团队先后赴达累斯萨拉姆市、桑给巴尔岛和莫罗戈罗区开展东非历史遗产和中非文化实地考察,探索植物、动物、气候变化与东非文明的演变。

在达累斯萨拉姆市,同学们参观达累斯萨拉姆大学校园。达累斯萨拉姆大学是坦桑尼亚历史最悠久且规模最大的公立大学,创办于上世纪60年代,校园内有恩克鲁玛会堂、A.B.Westion Building等众多历史建筑。孔子学院由达累斯萨拉姆大学、中国国际中文教育基金会和浙江师范大学于2013年10月共同建立,中华文化和东非文化在其中交流汇聚。

国际暑期学校师生们在达累斯萨拉姆大学校园

师生们在达大校园里的

“达累斯萨拉姆-华东师范大学工作站”前

在坦桑尼亚国家博物馆,体悟非洲文明的悠久璀璨。该馆始建于1937年,全面展现丰富的原始人类活动遗迹与悠久的古代文化,呈现被殖民者压迫的痛苦与反抗的艰辛,更凸显独立后坦桑尼亚的进步与中坦友谊的深化。中国驻坦桑尼亚大使馆正在此举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文献图片展”,铭记过往的苦难才能对如今的和平与发展加倍珍惜。在坦赞铁路火车站,轨枕上还刻有“中华人民共和国制”的字样,历经风吹雨打依然清晰,体现出中非友谊的历久弥坚。坦赞铁路建于上世纪70年代,由中国、坦桑尼亚、赞比亚三国共同修建,铁路东起坦桑尼亚的达累斯萨拉姆,西迄赞比亚中部的卡皮里姆波希,全长1860.5公里。

中国援建的坦赞铁路火车站

师生们在坦桑尼亚国家博物馆

师生们参观坦桑尼亚国家博物馆

师生们参观中国驻坦桑尼亚大使馆在博物馆举办的

“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文献图片展”

在桑给巴尔岛,同学们在世界文化遗产石头城中感受融合阿拉伯文明、西方文明以及东非本土文明等独具特色的城市文化,了解到桑给巴尔岛被不同外来者占领、殖民再到后来独立、统一于坦桑尼亚的历史。探访阿拉伯人生活遗迹,登上“Prison Island”,参观奴隶贸易展览,感悟奴隶贸易的血腥与压迫。回到坦噶尼喀,同学们乘坐火车深入内陆,在远离现代城市的莫罗戈罗,与保持着原始生活方式的马赛人进行交流,了解这一群体的价值观念、生活模式和独特文化体验最原始的钻木取火,了解他们的生产生活方式与独特文化。同学们还走入草原,实地感受旱季草原的风貌,对当地动植物、地形地貌等进行考察学习。

去往桑给巴尔岛

师生们考察桑给巴尔岛

师生们考察世界文化遗产石头城

师生们考察石头城中的奴隶市场

师生们考察石头城中关押黑奴的地牢

回到坦噶尼喀,大家乘坐火车深入内陆,在远离现代城市的莫罗戈罗,同学们与保持着原始生活方式的马赛人进行交流,体验了最原始的钻木取火。在部落向导的精彩讲解下,同学们,拓展了自己的眼界。此外,同学们还前往米库米国家公园,深入草原地带,实地感受旱季东非稀树草原景观的风貌,对于当地动植物、地形地貌等进行考察学习。

师生们在马赛人部落考察

马赛人钻木取火

考察东非稀树草原景观

05

部分学生感言

华东师范大学 地理科学学院 舒清圆

本次“探秘非洲:跨越印度洋的互联互通”国际暑期学校的学习旅程,是我大学珍贵的成长经历。作为地理专业学生,这次学习让我在理论与实地的碰撞中,真正读懂了非洲的土地、历史与中非关系。

第一阶段在华东师大的讲座,构建了坚实的知识基础。刘昕生大使结合外交经历解读非洲,让我意识到这片大陆不是遥远的 “异域符号”,而是有着鲜活历史与复杂现实的生命体;胡志丁教授将地理学与环印度洋区域国别研究结合,为我们提供了珍贵的跨学科分析的思路。刘演研究员关于尼罗河三角洲环境变迁与古埃及文明兴衰的报告,更让我直观看到地理要素与文明发展的关联。这些讲座打破了我对非洲的单一认知,也为后续实地考察打下理论基础。

当踏上坦桑尼亚的土地,所有理论知识都有了具象的落点。在达累斯萨拉姆看到坦赞铁路时,我站在铁轨旁久久驻足,这不仅是一条交通线,更是中非合作的见证,它的走向、沿线的城镇布局,都藏着地理与历史交织的故事。桑给巴尔珊瑚礁石筑成石头城美丽又宁静,却又承载着奴隶贸易的残酷与血腥。莫罗戈罗的稀树草原上,看着人工烧荒后冒出的新芽,不仅填补了我对南半球地理景观的认知空白,更让我理解了当地生态循环的智慧。

此次暑期学校让我深刻认识到,非洲研究需融合历史纵深与地理视野,中非关系的发展也始终与地理空间的互联互通紧密相关。未来,我将继续以跨学科思维,探索地理要素在区域发展与国际合作中的作用。

华东师范大学 历史学系 袁峤

这个夏天像一本被风翻开的地图。第一页在华东师范大学:一周时间里,国内几乎所有非洲史领域的学者密集讲授,地理系老师加入,将等高线与经纬网铺到历史叙述的底板上。知识由浅入深展开:从大陆板块与气候带谈起,到民族、帝国与殖民遗产,再到冷战格局与全球价值链的重组,历史的纹理在地理的支撑下显影,体现出跨学科研究的极致魅力。

第二页在坦桑尼亚。12位同学在老师的带领下走进达累斯萨拉姆大学的课堂,连听数场英文讲座。课后步行穿城,街头摊贩、拥堵车流与新起的商厦同框——“落后”与“现代”并不是彼此排斥的形容词,它们在一条街上交错出真实的经济地貌。乘船上桑给巴尔岛,石头城的墙面黏着盐与潮,奴隶市场旧址的地下室逼仄阴湿。更辽阔的一页在草原,辽长的天幕下,旱季草原上的动物坚韧而灵动,马赛人的红披风在风里闪动。夜里望向星群,不禁令人想到一个朴素的命题:很多非洲问题,是“距离”的问题——从矿点到港口的距离,从政策到社区的距离,从历史创伤到现实修复的距离。

我一直对中非冷战时期文化、经济外交感兴趣,过去我也追问非洲“为何发展迟滞”,这次行走几乎让我推翻了之前纸上谈兵的所有设想。殖民边界遗产、冷战时期的依赖路径、全球价值链位置、制度供给与治理能力、气候脆弱性与公共品供给在达市的码头、公交站与市场被逐一具象化,历史学者不应习惯只在档案里寻找证据,记忆与遗忘并存,我们需要更谨慎地与过去对话。