根据《关于举办第四届“丽娃清风”廉洁教育系列活动的通知》(华师纪〔2025〕3号),学校面向全校师生开展了第四届“丽娃清风”廉洁教育系列活动的作品征集、课堂实践。我院在征文、创意、视频类别中,共获评精品作品3件,优秀作品4件,入围作品3件,并获得优秀组织单位。现将优秀作品于近期陆续展出,敬请关注。

本期展播

《愿作清风拂白桦》

亲爱的同学们:

此刻,我提笔书写,窗外的梧桐叶轻轻摇曳,仿佛在诉说着岁月的故事。阳光透过叶隙,洒下一地斑驳的光影,如同历史长河中那些熠熠生辉的廉洁故事,虽历经时光淘洗,却依然清晰动人。

回想去年暮春的那个午后,在文史楼爬满藤蔓的窗边,阎海云教授轻轻翻开泛黄的相册,指尖沾着粉笔灰的手指抚过一张老照片。她眼中闪烁着温柔而坚定的光,仿佛把我们带回那个激情燃烧的年代。

“我们的行囊里,只装得下《共产党宣言》和一把地质锤。”她说,声音低沉却有力,像黑土地深处涌动的春潮。浪漫的“棒打狍子瓢舀鱼”背后,是零下四十度凿冰取水的刺骨寒风,是开垦冻土时手掌龟裂的血痕。当我问她是否后悔放弃深造,她挺直了微驼的背,苍老的手掌按在兵团颁发的搪瓷杯上——“为人民服务”的红字,半个世纪后依然鲜艳如初。“孩子们,真正的深造不在书斋,而在将青春的篇章书写于祖国的大地上。”从历史学的故纸堆到地理学的山川河流,阎教授用三十八年的光阴丈量理想的高度。她说这话时,夕阳为办公室的老地球仪披上一层金光:“学科或许会改变方向,但共产党员的坐标始终应扎根于人民的需求。”

在这个物欲横流的时代,阎教授用一生诠释了何为“纯粹”。她认为,清正不在于惊天动地的壮举,而在于日复一日的坚守:是批改作业时多写几行评语的耐心,是暴雨中将伞让给贫困生的温柔,是三十年步行上班踩出的那条小路。她亲手种下的玉兰,如今在丽娃河畔绽放成一片香雪海。每当春风吹过,我总想起她的话:“党员应如这花瓣,愈是绽放得绚烂,愈要守护内心的纯粹与洁白。”

那是青春最动人的模样,不为功利,不计得失,唯有一颗赤诚之心。清风拂白桦,恰似廉洁之风穿越历史与现实,吹拂着中华民族精神的大地。廉洁,看似沉静,却拥有撼动人心的力量。它是一种信仰,更是一种坚持,一种在名利诱惑前的从容不迫,一种在喧嚣尘世中的宁静守望。

翻开历史典籍,那些关于廉洁的故事总是格外动人。它们不是尘封的往事,而是依然跳动的时代脉搏。北宋名臣包拯的故事,你们一定耳熟能详。他刚正不阿、铁面无私,深受百姓敬仰。在他任端州知州期间,当地盛产端砚,有人想借此献媚,但他始终保持清醒的自律。三年任满之时,他不仅未带走一方端砚,反而将自己用过的普通砚台投进西江,以“岁满不持一砚归”的行为,树立起廉洁为官的典范。千年之后我们仍传颂他的故事,不仅因其戏剧性的情节,更因它传达出一个朴素而深刻的道理:廉洁,并不总是惊天动地的壮举,往往体现在微小诱惑前的坚守,在日常琐碎中的自我警醒。

羊续"悬鱼太守"的故事则展现了廉洁实践的另一种维度。面对属下馈赠活鱼的“好意”,他没有斥责,也未推辞,只是将鱼挂在屋檐下。等对方再来时,看到风干的鱼,便心领神会。这种以智慧化解尴尬、以风骨坚守原则的做法,温和却坚定,诠释了廉洁不只是“拒绝”,更是一种对人性、情理的深刻洞察与把握。未来的你们,也许会遇到实习单位的一份“心意”、应聘过程中的某种“便利”,那时,不妨想想羊续,做一个既有原则、又有温度的人。

古人不只有故事,还有格言。一句“吏不畏吾严而畏吾廉,民不服吾能而服吾公”,道出清廉为政的根本:只有公正无私、清正廉洁,才能赢得真正的尊重。廉洁不仅是政治操守,更是一种人格魅力。海瑞以“非俸禄不取”为律,对廉洁划下清晰界限。如今社会环境或许已大不相同,但这份对正义与操守的执着,依旧令人敬佩。当你站在人生的岔路口,在“灰色利益”前犹疑不定时,不妨想起这句话,听一听内心深处那声回响。

“捧着一颗心来,不带半根草去。”陶行知先生的这句箴言穿越世纪,依然熠熠生辉。廉洁从不是抽象的道德说教,而是活生生的精神传承,是一代又一代人的身体力行与默默坚守。在新时代的中国,也有无数人,用自己的选择与行动续写着廉洁的诗篇。

教育领域中,张桂梅就是这样的践行者。这位被称为“燃灯校长”的女性,身患多种疾病,却始终奔走在滇西贫困山区的山路上,把全部积蓄投入到女孩们的教育事业中。她舍不得为自己买一件新衣,却为无数孩子撑起了求学的天空。她的清贫不是苦行,而是对使命的赤诚,是将个人的幸福感根植于他人的成长之中。她与陶行知先生隔空对话,共同诠释了教育者“不带半根草去”的精神境界。

在脱贫攻坚的主战场上,黄文秀用青春书写了廉洁的另一种模样。作为北京师范大学硕士毕业生,她放弃城市的安逸生活,毅然回到家乡担任驻村第一书记。她走遍每一户贫困家庭,帮村里引进产业,推动致富。她用脚步丈量民情,用真心换取信任。山洪突发时,她连夜返村,不幸牺牲,年仅三十岁。她没有留下金银财宝,却留下了一本本厚重的民情笔记和一颗为人民奉献到底的赤子之心。她的廉洁,是一种不计回报的情怀,是一种始终如一的信仰。

科技战线上,李保国教授扎根太行山三十余年,把实验室搬到田间地头,把论文写在祖国大地上。他拒绝企业的高薪诱惑,始终坚守“清水养廉”的信念。他说:“我最大的财富就是太行山老百姓的笑脸。”他的廉洁,是知识分子最动人的担当,是对社会最深情的回馈。

而杨善洲,这位退休老干部,带领群众植树造林二十余年,把荒山变成绿洲,最终将价值数亿的林场无偿交给国家。他说:“共产党员的身份永不退休。”这就是最质朴的廉洁,也是最纯粹的信仰。

在抗疫一线,钟南山院士八十多岁依然逆行武汉,走进疫情最前线。他敢言敢为,始终站在人民和科学一边。他的廉洁,是科学家的求真精神,是医者仁心的自然流露,是危难时刻人民最坚实的依靠。面对公众的期待与舆论的喧哗,他始终不为私利所动,坚守一名医生的天职和底线。他以一己之身,成为国人心中的灯塔,照亮信念,温暖人心。

从包拯到羊续,从张桂梅到黄文秀,从李保国到钟南山,廉洁精神在不同的时代和岗位上焕发光彩。它不仅仅是一种行为规范,更是一种深沉的价值选择,是一代又一代中华儿女共同坚守的精神高地。真正的廉洁,不应是遥不可及的道德高地,而应是春风化雨,润物无声,成为我们每一个人心中的底色。

亲爱的同学们,时代的风吹动着历史的年轮,也吹动着我们肩上的责任。这风,是五千年文明积淀的浩然正气,是新时代奋进的号角声声。当你们站在人生的新起点,回望历史长河中那些熠熠生辉的身影——从"岁满不持一砚归"的包拯,到"悬鱼明志"的羊续;从扎根太行三十载的李保国,到把生命献给扶贫事业的黄文秀——你们会明白,廉洁从来不是束之高阁的道德教条,而是融入血脉的精神传承。

我们终将走向社会,走向不同的岗位,或许有人将执掌审批之权,成为克己奉公的人民公仆;或许有人会搏击商海,在利益诱惑前坚守职业操守;或许有人将扎根科研领域,以严谨治学守护学术净土。每个岗位都是对品格的试炼场,每份职责都需以敬畏之心相待。无论身处何方,都请记得,"千学万学学做真人"。在这个价值多元的时代,保持一颗澄明之心尤为珍贵。当同龄人在追逐物质享受时,愿你们记得张桂梅校长那件穿了多年的旧衣裳;当周围人沉迷捷径时,愿你们想起黄文秀在扶贫路上留下的坚实脚印。

廉洁不是遥不可及的道德高地,而是每个人都能践行的生活态度。在实验室里,它是面对数据时不容半点虚假的严谨;在办公桌前,它是拒绝"顺手人情"的坚定;在商业谈判中,它是宁可损失利益也不逾越底线的操守。这些看似微小的坚持,恰如春风化雨,终将汇聚成改变社会的力量,就像杨善洲老人用二十余年光阴染绿荒山告诉我们:伟大往往始于平凡的坚守。

我们这一代人,成长在中华民族伟大复兴的关键时期。前人为我们树立了精神的标杆,而你们,将用行动书写新的篇章。当你们在面对诱惑时选择清白,在遭遇不公时坚守正义,就是在延续包拯的刚正、海瑞的耿介,就是在传承这片土地上最珍贵的品格。这种传承不是简单的模仿,而是要让传统美德在新时代焕发新的光彩。

愿你们像那清风,轻拂白桦,捧着一颗心而来,带着一身清白而去。愿你们以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家。当你们十年、二十年后回望今天,愿你们能骄傲地说:我们这一代人,守住了精神的林地,让廉洁的清泉始终在中华大地上流淌。这,就是我们对历史最好的回答,对未来最美的期许。

清风不语,却自成浩然正气;白桦无言,却坚守风霜岁月。愿你们,愿我们,共同守护这片精神的林地,守护那一份清澈的初心。

——致青春的你。

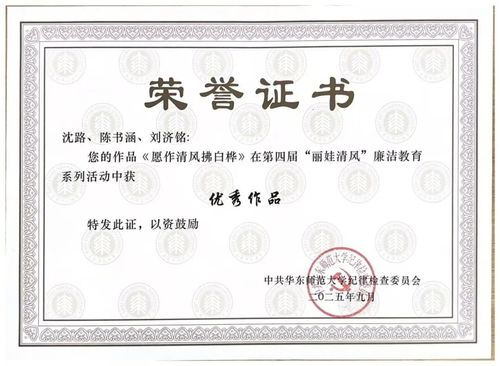

作品参与人:沈路、陈书涵、刘济铭