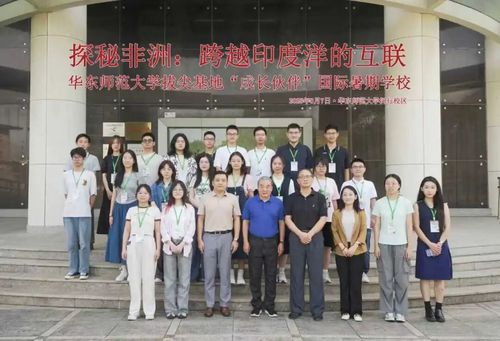

为深入实施教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0,加快建设高质量的国际化培养体系,切实提升人才自主培养质量,2025年8月7日至8月23日,华东师范大学地理科学学院与历史系联合主办“成长伙伴”国际暑期学校,主题为“探秘非洲:跨越印度洋的互联互通”。活动得到坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学历史系、华东师范大学区域国别研究院和上海市世界史学会的支持,吸引来自北京师范大学、中山大学、武汉大学、兰州大学、厦门大学、郑州大学、苏州大学、北京外国语大学、安徽师范大学和华东师范大学等高校的二十余名历史学、地理学和语言学专业同学参加。暑期学校依托华东师大-达累斯萨拉姆大学海外工作站,创新性地采用“国内集中学习”+“跨国沉浸体验”+“国际学术会议”的形式,打造“历史+地理”的跨学科、跨文化深度学习之旅,旨在推进基础学科和区域国别学复合型拔尖创新人才成长,为青年学子搭建触及前沿、对话世界的国际化平台。

近年来,在卓越学院的统筹和支持下,地理科学学院与历史系以复合型人才培养为导向,已连续4次举办赴新疆、安徽等地的联合野外实习,旨在从时空角度认知人类历史演进脉络与人地协同发展模态,理解国家发展战略的思路与内核。本届暑期学校首次跨出国门,探访古老神秘的非洲大陆,关注东非国家与印度洋周边地区历史、地理、语言、文化等方面的交流与互动,标志着学生足迹从“丈量中国”到“走向世界”,从“丝绸之路经济带”到“海上丝绸之路”,跨学科融通力和跨文化理解力得到显著锻炼和提升。

华东师范大学拔尖基地“成长伙伴”国际暑期学校

第一阶段·华东师范大学

01开营仪式

2025年8月7日上午,国际暑期学校在华东师范大学闵行校区正式开幕。华东师范大学本科生院院长助理徐幻与历史系沐涛教授分别致辞,分别介绍我校卓越学院和非洲史、环印度洋史和区域国别研究的基本情况,鼓励各位青年朋友借此机会加强跨专业学习和理解,以期问道求真、钻研探讨、砥砺前行、结交挚友。华东师范大学历史系本科生童杨帅作为学员代表进行发言,阐述自己参加活动的初衷和目标。

华东师范大学本科生院院长助理徐幻致辞

沐涛教授致辞

华东师范大学历史系童杨帅同学作为学员代表发言

02学术前沿报告

暑期学校第一阶段共举办13场学术前沿报告,来自政府部门和高校的专家学者聚焦中非关系、环印度洋区域尤其是非洲东部的历史、地理、语言、文化等领域,为同学们带来知识盛宴。

8月7日,原中国驻坦桑尼亚、塞浦路斯特命全权大使刘昕生主讲《探秘非洲》,结合亲身经历,从地理、历史、文化、经济、社会等多角度介绍非洲的基本状况、资源潜力与发展挑战。上海师范大学人文学院教授、非洲研究中心主任张忠祥主讲《中非文明交流互鉴:青年的角色与作用》,系统阐述非洲文明的多元性、历史贡献及其与自然地理环境的深刻联系。上海师范大学人文学院教授,非洲研究中心名誉主任舒运国主讲《东非与印度洋奴隶贸易》,深入剖析印度洋奴隶贸易的历史沿革与阶段特征,指出其从早期阿拉伯人主导的零星“奴隶买卖”逐步演变为西方殖民势力介入后规模化、系统化的

“奴隶贸易”,并被纳入资本主义原始积累体系。

原中国驻坦桑尼亚、塞浦路斯特命全权大使刘昕生

主讲《探秘非洲》

张忠祥教授

主讲《中非文明交流互鉴:青年的角色与作用》

舒运国教授

主讲《东非与印度洋奴隶贸易》

8月8日,北京大学教授、中国非洲史研究会名誉会长、联合国教科文组织《非洲通史》9-11卷国际科学委员会副主席李安山主讲《印度洋经济圈上的非洲:梦想起航的地方》,从史料、个人经历等角度全面展现非洲自然环境、文化多样性、改革实践及知识贡献等多维度的丰富图景,凸显其对全球知识体系的独特价值。华东师范大学历史系教授、国务院学科评议组(世界史)成员、中国非洲史研究会会长沐涛主讲《坦桑尼亚历史与现实》,从学术史回顾、基本国情、人文环境和发展脉络等方面全面讲述坦桑尼亚基本情况。坦桑尼亚从史前人类起源地、斯瓦希里文化交融、殖民历史到独立后社会主义探索的历史进程,凸显其作为东非重要国家的自然资源多样性与文化政治复杂性。清华大学国际与地区研究院撒哈拉以南非洲研究中心主任高良敏主讲《互动何以互融:坦桑尼亚眼中的中国》,从人类学视角剖析中坦交流、互动中经济与文化层面的张力,揭示中国商人在坦桑尼亚面临的文化差异。中坦关系需正视民间互动中存在的问题,通过深度田野与共情理解探索“互动走向融合”的新路径。

沐涛教授

主讲《坦桑尼亚历史与现实》

高良敏教授

主讲《互动何以互融:坦桑尼亚眼中的中国》

8月9日,复旦大学历史学系副教授、英国皇家历史学会会士孙遇洲主讲《全球六十年代的枢纽:达累斯萨拉姆跨国活动的政治文化生活》,揭示达累斯萨拉姆如何在1960年代成为全球左翼运动的枢纽,汇聚非洲解放运动流亡者、非裔美国活动家及左翼知识分子,形成跨国思想交汇与行动网络。华东师范大学社会主义历史与文献研究院副教授蒋华杰主讲《全球史视野下的当代中非医药交流(1963-1994)》,以社会主义全球医学网络为切入点,从全球史与冷战背景剖析1963-1994年中非医学交流的复杂性,揭示其如何超越传统地缘政治框架。

孙遇洲副教授

主讲《全球六十年代的枢纽:达累斯萨拉姆跨国活动的政治文化生活》

蒋华杰副教授

主讲《全球史视野下的当代中非医药交流(1963-1994)》

8月10日,华东师范大学紫江青年学者、社会主义历史与文献研究院Thomas Burnham(马柯瑞)主讲《非洲与全球冷战》,以全球冷战为框架,分析非洲在1960年“非洲之年”独立浪潮后如何成为美苏竞逐的舞台——两大强权通过发展援助、文化输出与教育合作试图争取影响力,而中国则以平等务实的援助模式(如轻工业与医疗)提供第三条路径。

Thomas Burnham(马柯瑞)

主讲《非洲与全球冷战》

8月11日,华东师范大学河口海岸全国重点实验室研究员刘演主讲《尼罗河三角洲过去一万年环境变迁与古埃及农业兴衰》,以尼罗河三角洲环境变迁为主线,揭示气候干燥化与地貌演化如何促使湿地缩减,从而引发古人迁居与农业文明兴衰。通过孢粉分析与多学科方法重建古环境,指出农业技术可能源自两河流域,但人口迁徙路径尚缺DNA证据佐证。讲座还聚焦现代埃及面临的水资源危机、污染及阿斯旺大坝的生态影响,强调环境史研究对理解人地关系与当代生态治理的启示。华东师范大学地理科学学院教授胡志丁主讲《地理学与环印度洋区域国别研究》,系统阐述地理学与区域国别研究的融合关系,强调需通过跨尺度耦合、跨领域互动和多元地缘博弈等路径,揭示环印度洋区域的地缘复杂性。他提出“地理环境大语言模型”的构想,但强调技术工具必须植根于多学科理论,并以缅甸、斯里兰卡为例说明实地调研与理论批判的重要性。环印度洋区域作为战略焦点的研究价值,呼吁以动态实证方法应对非传统安全挑战,为全球地缘环境治理提供地理学智慧。

刘演研究员

主讲《尼罗河三角洲过去一万年环境变迁与古埃及农业兴衰》

胡志丁教授

主讲《地理学与环印度洋区域国别研究》

8月12日,北京外国语大学非洲学院副教授魏媛媛主讲《斯瓦西里语与斯瓦西里文化》,解析斯瓦希里语与文化的多元渊源,指出其形成于东非沿海跨文化交融(阿拉伯、波斯、印度与非洲班图文化)的历史进程。华东师范大学历史系教授李鹏涛主讲《非洲史学的全球转向》,系统梳理非洲史学从强调内部自主性到拥抱全球视角的范式转变,指出其通过批判欧洲中心论、参与全球史理论辩论及挖掘双向互动案例,重构非洲作为全球历史能动者的角色。

此外,华东师范大学历史系副教授刘伟才主讲《非洲文明》微课程,以非洲概况、古代非洲、近现代非洲三个板块,概括性地讲述非洲大陆从人类起源、古代、近代到现代的历史发展全过程,涵盖非洲政治、经济、文化、社会生活等方方面面的特性及演变兴衰。蒋华杰导览观看电影《卢旺达饭店》。该电影以1994年卢旺达大屠杀为背景,讲述一名饭店经理在种族仇杀中成功挽救1268位图西族及胡图族难民的故事。主讲人首先讲述胡图人和图西人由来的历史渊源。

魏媛媛副教授

主讲《斯瓦西里语与斯瓦西里文化》

刘伟才副教授

主讲《非洲文明》微课程

03现场教学

暑期学校组织三场现场教学,通过博物馆展览和涉非企业的实地参访,更生动和深刻感受环印度洋贸易和中非交往的历史与现实。

8月10日下午,国际暑期学校师生一行参访中国航海博物馆。全面了解中国航海事业的发展历史,并通过诸如郑和宝船复原物、多语碑刻、瓷器残片、水密隔舱技术展示物等模型和珍贵文物,理解中国辉煌灿烂的造船事业和航海历程,深刻体悟到中国古代劳动人民的创造智慧。从航运所载器物及动植物中,同学们认识到中国通过海上丝绸之路与世界各文明交流互鉴的悠久历史,尤其是与东部非洲文明的平等交往模式。

观展后,华东师范大学历史系教授朱明主讲《桑给巴尔:一个斯瓦希里城邦的印度洋往事》,简要回顾郑和下西洋时期与非洲大陆尤其是斯瓦希里文明区的友好交往,体现出明王朝“厚往薄来”的外交理念,促进中非政治互信与文化互鉴。讲座特别论及斯瓦西里文明的源起和发展、以及桑给巴尔岛的前世今生和社会文化特质,并结合考古文物、文献、图像等资料,指出斯瓦西里文明通过广袤的印度洋地区与世界各地进行经济文化交流,桑给巴尔岛正是多元文化交流汇聚的绝佳见证。

国际暑期学校师生参访中国航海博物馆

朱明教授

主讲《桑给巴尔:一个斯瓦希里城邦的印度洋往事》

8月11日,国际暑期学校师生参访上海达之路控股集团有限公司,公司总裁何烈辉主讲《坦桑尼亚发展与中非经贸关系》,通过分享其个人及其公司的实践经历,介绍坦桑尼亚的社会经济实态与中国企业的参与角色,既提及中非经贸合作带来的机遇,也直面文化差异引发的挑战。以自己在非洲工作的经验和所遇到的问题为例,展现出一个多元化和多角度的非洲社会,呼吁以尊重差异、理性洞察为基础,在跨文化碰撞中探索可持续的合作路径,推动中非关系走向互利与共情。

何烈辉总裁

主讲《坦桑尼亚发展与中非经贸关系》

8月11日晚上,国际暑期学校师生参观在上海博物馆举办的“金字塔之巅:古埃及文明大展”,该展览通过三大板块(即法老的国度、萨卡拉的秘密、图坦卡蒙的时代)系统呈现492组珍贵文物,并借助AR眼镜等数字技术活化历史场景。展览深入探讨古埃及文明与中华文明的相似性和独特性,强调其对传统尊重与创新融合的千年延续智慧。玲琅满目的展品让观众对古埃及文明有了更深刻的认识。古埃及文明不仅在人类历史上留下了浓墨重彩的一笔,也为现代社会的可持续发展提供了重要的参考和借鉴,展览激发同学们感悟非洲文明的极大兴趣。

师生参观上海博物馆举办的“金字塔之巅:古埃及文明大展”

04分组汇报

8月12日下午,国际暑期学校举行第一阶段小组汇报,由李鹏涛、蒋华杰担任点评嘉宾。

第一小组题目为《从历史地理看坦赞铁路》,从史地结合的角度对坦赞铁路的修建进行分析,指出这不仅是友谊之路,更是发展之路——既推动两国关系的发展,又促进中东部非洲的经济发展进程,“坦赞精神”值得永久传承。

第一小组

《从历史地理看坦赞铁路》

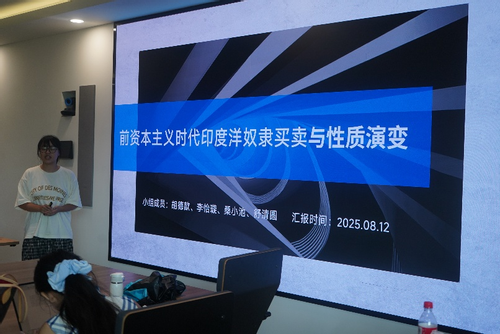

第二小组题目为《前资本主义时代印度洋奴隶买卖与性质演变》,通过分析《厄立特里亚海周航记》与伊本·白图泰《游记》等史料,揭示前资本主义时代印度洋奴隶贸易具有规模小、非专业化及依附性特征。

第二小组

《前资本主义时代印度洋奴隶买卖与性质演变》

第三小组题目为《桑给巴尔:丁香之岛的崛起与挑战》,追溯桑给巴尔作为“丁香之岛”的兴衰历程。19世纪初阿曼统治者通过强制种植与奴隶劳动建立丁香垄断产业,使其成为全球香料核心供应地并重塑东非经济格局。

第三小组

《桑给巴尔:丁香之岛的崛起与挑战》

第四小组题目为《从压迫到自由:南非种族隔离政策的历史与废除》,系统梳理了南非种族隔离制度(1948—1994年)的演变与终结:通过四大核心制度(保留地、通行证、特定住区、职业壁垒)对黑人进行系统性压迫,引发沙佩维尔屠杀、索韦托起义等抵抗运动,最终在国际制裁与国内抗争下由曼德拉和非国大推动和平过渡。

第四小组

《从压迫到自由:南非种族隔离政策的历史与废除》

第五小组题目为《谋定而后动:16世纪以前的印度洋文献举例》,通过分析三部印度洋文献——《红海环航记》、《道里邦国志》与《瀛涯胜览》,揭示前殖民时代印度洋贸易网络的多元性与互动性。第五小组题目为《谋定而后动:16世纪以前的印度洋文献举例》,通过分析三部印度洋文献——《红海环航记》、《道里邦国志》与《瀛涯胜览》,揭示前殖民时代印度洋贸易网络的多元性与互动性。

第五小组

《谋定而后动:16世纪以前的印度洋文献举例》

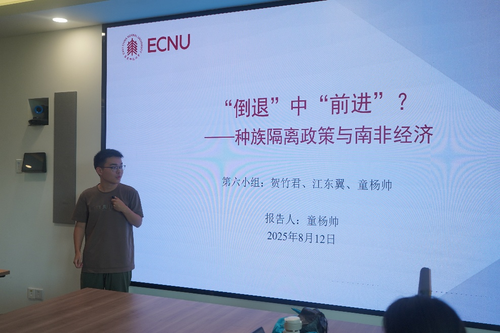

第六小组题目为《“倒退”中“前进”?——种族隔离政策与南非经济》,剖析南非种族隔离时期(1948—1994年)经济“奇迹”的双重性:一方面通过压迫性政策实现白人主导的高速增长与工业化;另一方面因制度不公与国际制裁最终陷入停滞,遗留深层结构性矛盾。后种族隔离时代虽推行“黑人经济振兴”政策,却未能有效解决失业率飙升、贫富差距扩大及电力债务危机,揭示政治解放与经济转型脱节的困境。

第六小组

《“倒退”中“前进”?——种族隔离政策与南非经济》

05结业仪式

第一阶段结业仪式由蒋华杰主持,历史学系党委副书记王应宪简要介绍华东师范大学世界史学科的基本情况,希望大家在暑期学校各类学习活动中收获跨校际、跨专业的学术友谊,更多地了解和理解非洲的历史与当下。华东师范大学地理科学学院江东翼、郑州大学历史学院朱馨莹代表学员发言,全面回顾暑校学习期间的见闻与收获,对未来学习作出展望。王应宪、李鹏涛为全体同学颁发结业证书。

华东师范大学地理科学学院江东翼同学发言

郑州大学历史学院朱馨莹同学发言

第一阶段结业仪式

06部分学生感言

安徽师范大学历史学院 包梓睿

在来暑期学校之前我对于非洲相关知识知之甚少,但在这次的暑期学校里有研究非洲历史地理相关的学者进行相关知识的讲述,拓宽视野的同时构建坚实的知识框架,使我对非洲广袤而多样的地理环境及其历史进程有了深刻的理解。而前往中国航海博物馆以及上海博物馆的埃及展,则是一次又一次震撼的沉浸式体验。在上海博物馆里面对精美的圣甲虫雕饰、神秘的木乃伊棺椁,书本上抽象的历史瞬间化为触手可及的实物,让我真切感受到古埃及文明的辉煌与深邃,体会到文明交流自古便是推动人类进步的重要力量。

在暑期学校学习的这段经历让我尤为深刻地认识到青年在中非文明交流互鉴中的独特作用。我们不仅是知识的接收者,更应成为积极的传播者和创新的连接者。以此次暑期学校为纽带,我们这一代青年有能力也有责任,用全新的视角、创新的方式,增进中非人民之间的相互理解,共同书写中非友好与合作的新篇章。

北京外国语大学 祖鲁语 赵易佳

在华东师范大学的暑期学校,我度过了一段格外美好的夏日时光。这段充实的旅程中,我与伙伴们一同沉浸于学术讲座、实地探访与实践交流等多元学习环节,围绕国际问题与非洲社会文化展开热烈探讨。每当不同观点交汇碰撞,总能迸发思想的火花——我们不仅深化了对非洲大陆的认知,更在思维的交锋中收获了真挚的友谊。历史学系与地理学院的老师们以其严谨的治学态度和渊博的学识,带来了一场场精彩纷呈的讲座。他们分享的学术观点极大丰富了我对印度洋历史、文化与地理的认知。特别是最后一天魏老师关于斯瓦西里语的专题分享,班图语言语法知识的相似性和斯瓦西里文化的历史渊源让我印象深刻,作为一名非洲语言的学习者,我体会到了非洲语言知识体系中的奇妙联结。这段夏日记忆不仅拓宽了我的全球视野,更点燃了我探索世界的热忱。未来,我希望以语言为桥,继续探寻非洲文化的深层魅力。