成果速递

该文第一作者为华东师范大学胡国华副教授,合作者还包括华东师范大学黎夏教授、中山大学刘小平教授、武汉大学王少剑教授、香港大学张晓玲教授、美国达特茅斯学院施迅教授,澳大利亚国立大学白雪梅教授、荷兰格罗宁根大学Klaus

Hubacek教授。研究得到国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目、中央高校基本科研业务费支持。研究成果应用于团队开展可持续城市发展研究。

Hu, G., Li, X., Liu, X., Wang, S., Zhang, X., Shi, X., Bai, X. & Hubacek, K. Mitigating the Ripple Effects of Urbanization on Farmland Productivity and Ecological Security through Inclusive Urbanization Strategies. npj Urban Sustainability 5, 12 (2025).

论文链接:https://www.nature.com/articles/s42949-025-00199-8

01【导读】

近日,华东师范大学地理科学学院胡国华副教授与黎夏教授团队联合中山大学、香港大学、美国达特茅斯学院等国内外机构,在自然·城市可持续(npj Urban Sustainability)发表了关于城市化对农田生产力与生态安全影响的最新研究。论文标题为“Mitigating the Ripple Effects of Urbanization on Farmland Productivity and Ecological Security through Inclusive Urbanization Strategies”。

针对中国快速城市化进程中优质耕地流失的“涟漪效应”,团队提出“包容性城市化”策略,为解决全球城市化与粮食安全矛盾提供了新思路。本研究发现,城市化通过政策驱动的远距离土地置换,导致耕地质量下降与生态退化。更值得警惕的是,农村居民点用地在人口外流背景下同步扩张,形成城乡建设用地双增的现象。与传统研究将城市化与耕地保护视为对立关系的思路不同,研究团队就此提出包容性城市化策略(Inclusive Urbanization),优化城乡土地配置,可将农村人口迁移与土地集约利用相结合,在保障城市发展需求的同时,释放农村土地恢复潜力,实现粮食安全与生态保护的双赢。

02【研究背景】

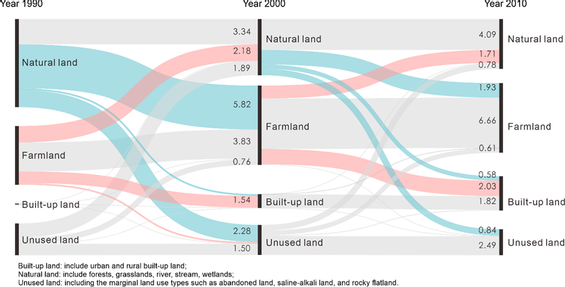

过去三十年,中国经历了人类历史上规模最大、速度最快的城市化进程,城市建成区面积扩张与耕地流失的同步加剧引发了对粮食安全的普遍担忧。尽管1997年实施的“耕地占补平衡”(FRCB)政策通过跨区域土地置换维持了耕地总量稳定,但其“重数量、轻质量”的补偿机制导致优质耕地被城市吞噬后,生态脆弱区的自然土地被迫开垦为低产农田,引发耕地质量退化与生态系统的连锁破坏(图1)。与此同时,农村地区的矛盾日益凸显:在户籍制度与土地权属二元结构下,2.8亿农民工虽迁居城市,却因无法获得均等公共服务而被迫保留农村宅基地,导致“人减地增”的悖论——农村人口减少20%,建设用地却扩张近一倍,大量优质耕地被低效占用。既有研究多聚焦城市化对耕地的直接侵占,却忽视了城乡土地“此消彼长”的深层关联,更未触及制度性矛盾对粮食安全的隐性威胁。本研究通过融合土地利用模拟与农业产能评估模型,首次揭示了城市化进程中“城乡土地双向损耗”的机制。

图1 中国1990-2000年以及2000-2010年土地利用转换格局

03【方法与结果】

(1)揭示城市化“涟漪效应”

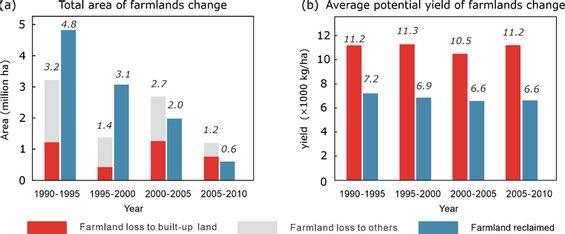

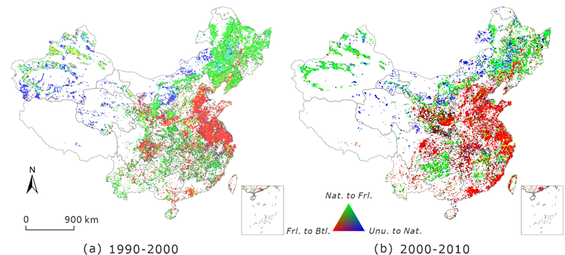

研究指出,城市化直接占用优质农田的现象已引发广泛关注,但其背后更深层的“涟漪效应”与农村建设用地的隐性扩张问题却被长期忽视。1990至2010年的土地利用数据显示,尽管中国通过“耕地占补平衡”(FRCB)政策维持了耕地总量稳定,但城市扩张迫使高生产力的东部沿海农田被置换为西北干旱区或东北生态脆弱区的低质量耕地。这种远距离土地置换导致耕地平均生产力下降37.5%,相当于每公顷粮食产能从10842千克降至6771千克(图2)。更严峻的是,新垦耕地多位于生态敏感区域,例如东北湿地和北方草原,开垦过程引发土壤侵蚀、生物多样性丧失与荒漠化,形成“耕地面积稳定但生态代价高昂”的悖论(图3)。这一现象被定义为“涟漪效应”,即城市用地对农田的侵占通过政策传导,最终转化为对自然生态系统的连锁破坏。

图2 1990-2010年中国建设用地侵占耕地和补充耕地的面积和平均生产力比较:(a) 损失和补充面积比较;(b) 耕地平均潜力生产力比较

图3 1990-2000年以及2000-2010年间中国三种土地利用转换模式的空间分布

(2)农村扩张:被忽视的耕地威胁

与此同时,农村建设用地的“双重占用”问题成为另一大隐性威胁。数据显示,尽管1990-2010年间中国农村人口减少20%,农村建设用地却持续扩张,导致占全国建设用地侵占耕地约50%耕地流失(图4, 5)。制度性矛盾是这一现象的根源:户籍政策限制农民工享受城市公共服务,迫使其保留农村宅基地作为退路;土地权属二元制使农村集体土地管理松散,宅基地闲置与重复扩建现象普遍;地方政府依赖土地财政推高城市地价,进一步刺激农村土地低效开发。例如,农民工群体因无法在城市获得稳定住房,往往在城乡两地同时占用土地,形成人已进城、地难退出的状态。这种城乡土地的双重低效利用,不仅加剧耕地碎片化,还使农村居民点周边的高质量农田被持续侵蚀。

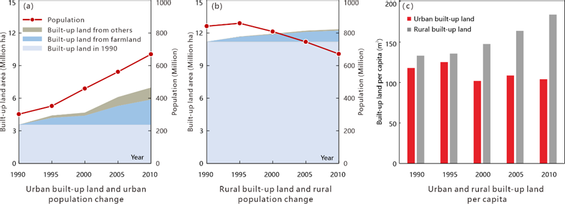

图4 1990-2010年中国城市与乡村人口、建设用地以及人均建设用地比较:(a) 城市人口增长与城市建设用地面积增长;(b) 乡村人口减少与乡村建设用地面积增长;(c) 城乡人均建设用地面积比较

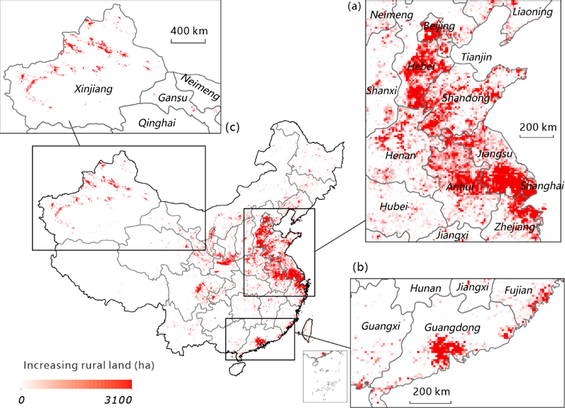

图5 1990–2010年中国乡村建设用地增长空间分布

(3)包容性城市化与城乡可持续发展

为破解上述矛盾,研究提出“包容性城市化”策略,核心是通过农民工市民化释放农村土地资源。具体措施包括改革户籍制度以保障农民工城市权益、优化土地配额进行耕地占补平衡、土地指标交易机制等。通过将农民将复垦的宅基地转化为可交易的建设用地指标,既补偿农民土地权益,又激励农村建设用地退出。通过未来土地利用模拟(FLUS)与全球农业生态区(GAEZ)模型测算,若实现农村土地集约利用,全国可释放577万公顷耕地,恢复6023万吨粮食产能,相当于过去20年城市化占用耕地损失的2.5倍。典型省份如江苏、山东等地,农村可恢复耕地面积可达城市占用量的4-5倍(图6, 7)。

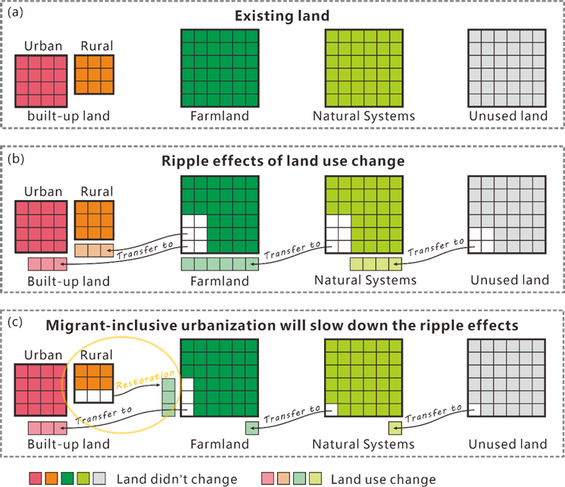

图6 包容性城市化(Migrant-inclusive urbanization)缓解土地利用转换的涟漪效应:(a) 原有土地利用格局;(b) 土地利用转换的涟漪效应;(c) 包容性城市化缓解土地利用转换的涟漪效应

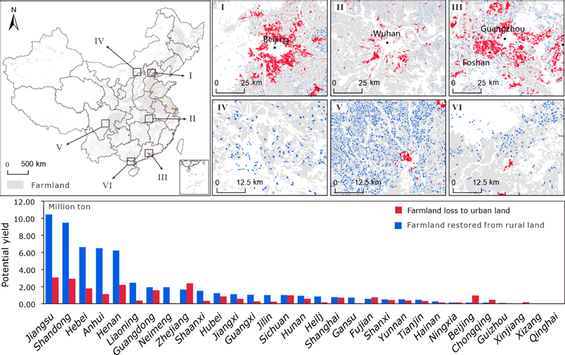

图7 城市建设用地侵占耕地损失生产潜力与乡村建设用地可恢复耕地生产潜力模拟

然而,政策落地面临多重挑战。首要难题是农民工市民化的成本分担——城市住房保障与公共服务扩容需数万亿元投入,地方政府财政压力巨大。其次,农业工业化可能引发新的环境风险,例如大规模机械化生产导致的化肥滥用与温室气体排放,需通过集中化管理与技术创新缓解。此外,农民对土地的传统文化依赖可能延缓土地流转进程,需配套文化变革与利益协调机制。研究建议以城乡建设用地增减挂钩政策为突破口,例如利用耕地占补指标交易,既缓解发达地区用地紧张,又为生态脆弱区提供保护补偿资金。同时,加强城市高密度居住区的环境治理能力,通过集中污染处理、绿色基建等手段对冲人口聚集的生态压力。

从全球视角看,这项研究颠覆了“城市化必然威胁粮食安全”的固有观念,揭示了城市化通过抑制农村土地粗放开发而发挥的间接保护作用。对于东南亚、非洲等高人口密度的发展中国家,中国经验表明,平衡城市扩张与耕地保护需本土化制度设计:例如优化土地产权界定以遏制投机性开发、建立生态补偿基金缓解远距离土地置换的负面效应。研究同时警示,单纯依赖“占补平衡”的数量管控可能引发更复杂的生态代价,必须将耕地质量评估与生态系统服务价值纳入政策考核体系。

综上,城市化对农田保护呈现“双刃剑”效应:短期内的直接侵占不可避免,但中长期可通过制度创新将人口流动转化为土地资源优化配置的契机。包容性城市化策略的价值在于,将农民工群体从城乡两栖的被动状态中解放,使其成为连接城市效率与乡村可持续性的关键纽带。这一路径不仅关乎中国粮食安全,也为全球发展中国家探索城市可持续发展提供了理论框架与实践启示。

作者简介

第一作者:胡国华,华东师范大学地理科学学院副教授,研究方向为土地利用模拟与城乡可持续发展。主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科基金规划项目,参与国家自然科学基金重点项目,在RSE,IJGIS, Nature Sustainability等GIS遥感领域顶级期刊发表论文30余篇。近年来突出成果为发布了全球首套高分辨率城市用地数据,得到Nature正刊Research Highlight报告,并被世界银行(World Bank)、欧盟委员会联合研究中心(JRC)等国际知名机构引用。