成果速递

1.导读

近日,华东师范大学地理科学学院刘学副教授与黎夏、姚远志教授团队联合香港大学、中山大学、美国奥本大学等机构,在气候变化与城市化协同作用下的城市居民健康风险研究领域取得突破性进展。相关成果以"Projections of Heat-Related Mortality in Chinese Cities: The Roles of Climate Change, Urbanization, Socioeconomic Adaptation, and Landscape Level Strategies"为题,发表于环境与健康领域国际顶级期刊《环境健康展望》(Environmental Health Perspectives)。该期刊由美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)下属美国环境健康科学研究所(National Institute of Environmental Health Sciences)主办,年均发文量约150篇,代表国际公共卫生研究前沿水平。

本研究聚焦中国城市未来高温引发的热相关死亡问题,构建了整合环境压力与缓解策略效应的综合评估模型。通过设计五组实验量化气候变化、城市化、社会经济适应及景观策略对2016-2055年热相关死亡的影响,创新性地采用区域特异性暴露响应函数(ERF)结合地理统计学方法,在1km网格尺度生成城市斑块级ERF曲线。基于温度与人口数据,未来中国城市热相关死亡人口。该模型为系统评估绿色基础设施的公共健康效益提供了科学工具,对建设宜居韧性城市具有重要决策支持价值。

2.研究背景

全球气候变化与城市化进程正通过协同增温效应加剧极端高温的健康风险。气候变暖已显著提升热相关死亡率,典型案例如2003年欧洲热浪导致逾7万人超额死亡;模型预测表明,全球升温2℃将使中国城市年均热相关死亡增加约2.79万人。与此同时,城市化驱动的热岛效应贡献40–70%的局地增温,导致2015年欧洲城市4.33%的夏季死亡可归因于热岛暴露。这种气候-城市化的双重胁迫在人口密度>1.5万人/km²的超大城市形成复合风险热点,直接推高居民心脑血管疾病等慢性病死亡风险。尽管社会经济适应措施(如制冷设备普及率>90%)可部分增强热韧性,但实证研究表明:单纯依赖GDP增长无法完全化解升温威胁。景观策略虽被证实可通过植被覆盖率提升(如≥30%)降低热相关死亡,但其长期减亡潜力在既有预测模型中仍缺乏多尺度系统量化,导致政策设计缺乏时空精准靶向性。因此,本研究突破单维度评估局限,首次构建四元耦合建模框架(气候变化–城市化–社会经济适应–景观策略),通过五组对照实验解析中国城市热相关死亡的驱动机制与缓解路径,为气候适应性城市规划提供决策基石。

3.研究结果

(1)未来热相关死亡趋势

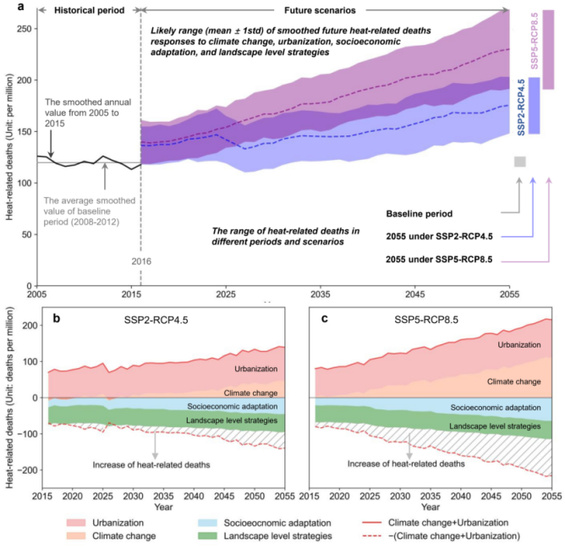

模拟结果显示2016-2055年热相关死亡率呈现显著上升趋势。在SSP2-RCP4.5情景下,死亡率将从2016年的136.5±16.5/百万增至2055年的175.7±27.5/百万(图1);而SSP5-RCP8.5情景下增速更快,2055年达230.2±38.7/百万。驱动因素随时间动态演变:2016-2025年城市化是核心驱动力,其在SSP2-RCP4.5和SSP5-RCP8.5情景下分别贡献80.3/百万和78.8/百万死亡增长,而同期气候变化贡献微弱;至2046-2055年,气候变化作用显著增强,贡献率在SSP2-RCP4.5中升至39.1/百万,在SSP5-RCP8.5中激增至95.3/百万,同时城市化贡献持续扩大(91.1-102.3/百万)。与之相对,景观策略与社会经济适应的减亡效能随时间提升:在SSP2-RCP4.5后期,二者分别实现年均减亡49.1/百万和43.0/百万;在SSP5-RCP8.5后期,景观策略减亡幅度达47.4-49.6/百万,社会经济适应减亡效果更从前期22.2/百万提升至58.5/百万。

图1 未来热相关死亡人口模拟结果:(a) 2016-2055两种情景下热相关死亡人口变化趋势;(b)SSP2-RCP4.5情景下各因素的健康效应;(c) SSP5-RCP8.5情景下各因素的健康效应

(2)收入水平差异下驱动因子的健康效应

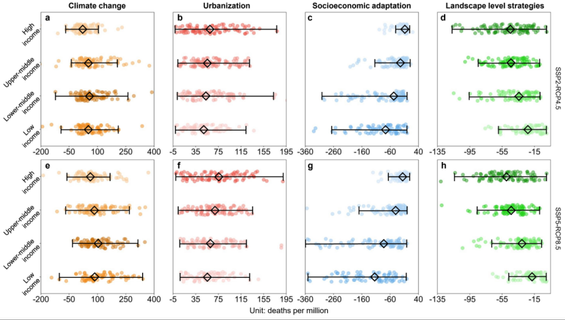

研究显示,气候变化的健康负担呈现逆收入分布,2046-2055年中低收入城市承受79-126/百万的死亡冲击,远超髙收入城市(27-69/百万)(图2);而城市化驱动与收入水平呈正向关联,人口密集的髙收入超大城市贡献71-82 /百万的死亡,稀疏的低收入小城市仅49-57/百万的死亡。社会经济适应则展现矛盾格局——效能随收入降低而指数级跃升;与此相反,景观策略的缓释效果在髙收入城市优势显著(48-51/百万),而低收入城市受限于资源投入仅达22-26/百万,不及髙收区效能的50%。这种系统性分化揭示气候治理的核心矛盾:低收入区需优先补足社会经济适应缺口以对冲气候风险,而髙收入区应聚焦景观优化缓解城市化压力,突显区域差异化干预的紧迫性。

图2 在四种收入水平下气候变化、城市化、社会经济适应、景观策略对热相关死亡人口的归因分析

(3)城乡梯度空间分异特征

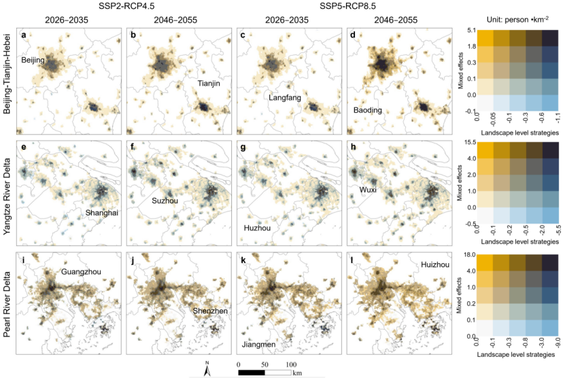

研究进一步分析了驱动因子的空间分异特征,结果表明混合效应(气候变化+城市化+社会经济适应)与景观策略对热死亡的影响均呈现从乡村到城市中心的梯度递增(图3)。以2046-2055年SSP2-RCP4.5情景为例,京津冀城市区景观策略减亡强度为0.94/km²(乡村仅0.01/km²),而长三角与珠三角城市中心分别跃升至4.9/km²和6.8/km²;同期混合效应在京津冀城市区引致2.4/km²增长(乡村为-0.02/km²),在长三角和珠三角更达12.7/km²与11.6/km²的死亡密度。三大城市群的数据梯度(珠三角>长三角>京津冀)与增长幅度共同印证人口聚集放大气候风险的规律,而景观策略的缓释效能随人口密度提升显著增强的特征,为高密度城区优先布局绿色基础设施提供实证依据。

图3 不同情景、不同时间下混合效应和景观策略对热相关死亡人口影响的空间分布结果

4.讨论与结论

国际城市规划实践证实,景观干预策略对降低热相关死亡具有普适价值。典型案例包括:费城"绿色工程"通过设定30%社区植被覆盖率目标显著降低死亡率;香港《可持续生活空间设计》强制要求20-30%建筑绿化率;吉隆坡2020结构规划与欧盟城市绿化计划亦采用类似框架。这些实践凸显该策略在高密度高收入城市的核心地位——当社会经济适应措施的边际效益趋近饱和时,景观干预能创造更具普惠性的降温环境。

基于此,需建立差异化治理路径:低收入城市应优先强化社会经济适应能力,重点提升制冷设备可及性与医疗响应体系;高收入城市因经济改善的健康收益递减,需转向景观主导策略,对植被覆盖率<30%的社区实施树冠扩张计划,并依据人口热力图布局以促进环境正义。在技术优化层面需聚焦三维降温效能提升,包括:1) 植被冠层结构参数优化以增强遮荫效率;2) 筛选耐旱树种保障生态可持续性;3) 建设智能灌溉系统实现水资源高效利用。建议超大城市优先实施两大行动:1) 定向增绿计划,针对热岛效应严重区域定向增绿;2) 人口导向布局,将热风险地图与社区人口结构叠加分析,优先保护老年、低收入等脆弱群体。未来可拓展湿地修复、城市风道等多元策略,构建系统性热缓解网络以提升公共健康效益。

作者简介

第一作者:刘学,华东师范大学地理科学学院副教授,硕士生导师,研究方向聚焦于城市化的环境效应及其对居民健康的影响。主持国家自然科学基金青年基金项目、教育部人文社科基金青年基金项目、上海市科委启明星扬帆专项、上海市科委软科学项目、中国博士后面上项目等6项科研项目,参与国家自然科学基金重点项目1项、面上项目4项,获得上海市“超级博士后”荣誉称号。在Environmental Health Perspecitves,Resources Conservation and Recycling,Sustainable Cities and Society,International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation等环境科学和遥感领域顶级期刊发表论文20余篇。