成果速递

Cites: 城市绿地如何影响心理健康

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106439

导读

近日,华东师范大学地理科学学院塔娜教授团队在城市研究领域国际顶级期刊Cities上发表了有关城市绿地与心理健康研究的最新进展。城市环境对居民心理健康的挑战日益凸显,促使人们将目光投向城市绿地的治愈力量。然而,现有研究大多停留在对居住区绿地的静态考察上,未能充分考虑个体日常生活中跨越不同地理空间的动态移动性及其影响机制,这导致了对绿地健康效益评估的偏差。

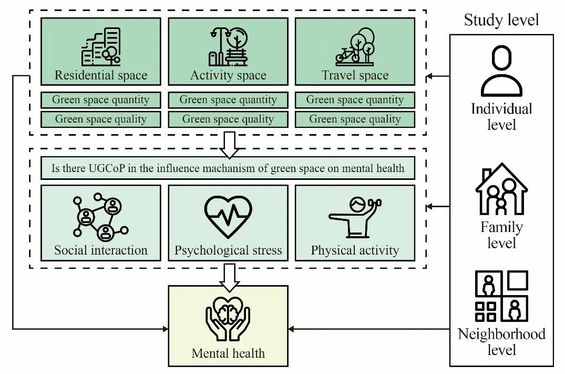

本研究通过使用上海居民的活动日志数据,从行为视角系统地探讨了不同地理背景下绿地对郊区居民心理健康的影响机制。研究的主要贡献有三点:(1)多维度空间比较:比较了居住空间、活动空间和出行空间中绿地对心理健康的影响差异,解决了“地理情境不确定性问题”(UGCOP)。(2)量质并重:同时考察了绿地的数量(NDVI、GVI)和质量(RDV、RFC),揭示了两者在不同情境下的异质性影响。(3)路径机制探究:深入分析了绿地如何通过体力活动、社交活动和心理压力这三种中介路径来影响心理健康,为城市规划提供了更精细的理论支持。

研究背景

快速的城市化和快节奏的生活方式对居民的心理健康和生活质量构成了严峻挑战。研究表明,城市绿地可以有效减少焦虑、促进体力活动和增强社会融合,从而产生积极的心理效应。然而,随着个体活动范围的扩大和移动性的增加,绿地与心理健康之间的关系在不同地理情境中变得更为复杂。传统的、基于静态居住空间的绿地评估方法可能存在偏差,因为它忽略了个体在日常活动和出行中实际接触到的绿地。这正是“地理情境不确定性问题”(UGCoP)所强调的,即不同环境暴露对个体健康的影响是不同的。

然而现有研究主要存在三个局限性:首先,大多数研究聚焦于居住空间,但这种静态视角忽略了个体移动性和地理情境的复杂性。其次,不同地理情境下绿地数量和质量对居民的影响存在差异,但相关比较研究较少。最后,尽管一些研究结合了出行数据,但对不同地理背景下的影响路径机制缺乏深入的系统性分析。因此,本研究旨在弥补这些空白,通过实证分析来揭示绿地数量和质量在居住、活动和出行三种空间情境中,如何通过具体的路径影响心理健康(图1)。

图1 研究理论框架

研究方法

本研究以上海市郊区居民为研究对象,数据来源于上海市郊区居民日常活动与出行调查。问卷内容涵盖了个体的社会经济特征、健康评估和活动日志。参与者被要求连续记录两天的活动和出行情况,包括一个工作日和一个周末日。

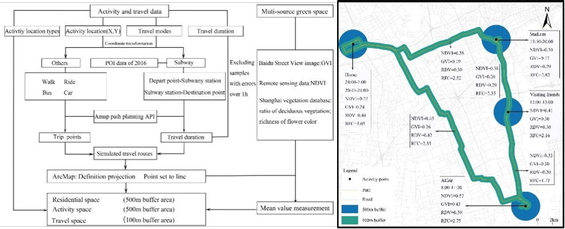

同时,本研究建立了高精度的城市植被数据库来测量绿地的数量和质量。绿地数量使用归一化植被指数(NDVI)和绿色视野指数(GVI)来衡量。NDVI基于Landsat 8遥感数据计算,反映植被覆盖率。GVI则通过百度街景图像数据,基于深度学习模型DeepLab V3+提取,反映人眼水平的绿色景观。绿地质量使用研究团队构建的上海植被大数据库,计算落叶植物比例(RDV)和花卉色彩丰富度(RFC)来衡量。

为了精确测量个体在不同地理情境中的绿地暴露,本研究结合了活动日志和高德地图路径规划API进行计算,分别设定了居住和活动空间为500米半径的圆形缓冲区,出行空间为100米宽的线性缓冲区(图2)。

图2. 路径规划与绿地暴露计算典型案例

研究结果

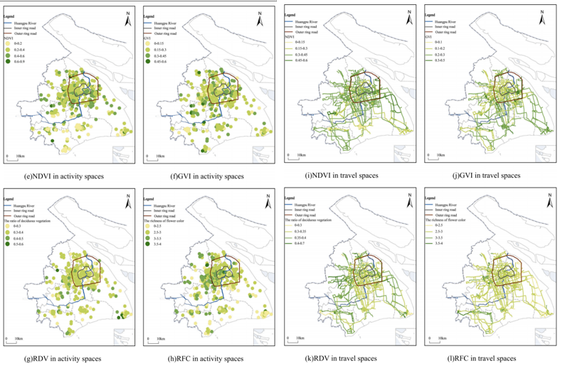

本研究发现,绿地暴露在不同地理情境中存在显著差异。郊区居民在居住空间的绿地数量上最具优势,而出行空间则具有更高的落叶植物比例。花卉色彩丰富度在居住空间中最高,其次是活动空间,而出行空间最低。

图3 不同地理背景内绿地暴露差异

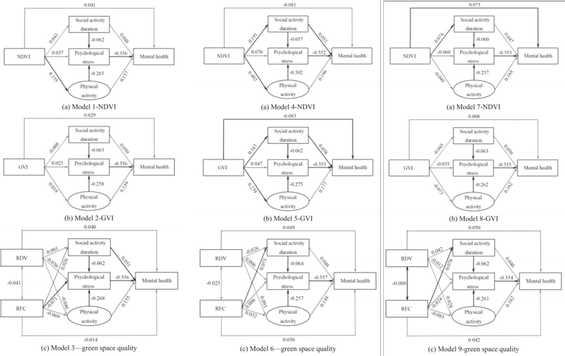

本研究发现,绿地对心理健康的影响并非单一路径,而是通过体力活动、社交活动和心理压力三种中介机制发挥作用,并且这种作用在不同空间中存在差异。

居住空间(模型1-3):居住区绿地主要通过体力活动和心理压力两条路径影响心理健康。植被覆盖率(NDVI)越高,越能通过促进体力活动来间接改善心理健康。而花卉色彩丰富度(RFC)则能通过直接减少心理压力来产生积极影响。

活动空间(模型4-6):活动空间中的绿地通过社交活动、体力活动和心理压力三条路径对心理健康产生作用。绿地数量(NDVI和GVI)能通过促进社交和体力活动,进而减轻心理压力来改善心理健康。同时,绿地质量(RFC)也能通过促进社交活动,进而减轻心理压力来改善心理健康 。

出行空间(模型7-9):在出行空间中,绿地数量(NDVI)和质量(RFC)对心理健康的影响通过社交活动和心理压力的链式效应实现。这表明,在出行路上接触的绿地和多彩植物为社交提供了平和的环境,并有助于减轻心理压力。

图 4 不同地理背景下绿地影响心理健康的模型结果

结论与讨论

本研究从个体行为视角出发,证实了绿地暴露存在“地理情境不确定性”,强调了在评估绿地健康效益时,必须考虑个体的移动性和实际暴露情况。研究结果揭示了动态绿地暴露对心理健康影响的空间异质性,这意味着不同地理情境下的绿地功能和影响路径存在显著差异 。

该研究为“健康城市”和“15分钟生活圈”的规划提供了新的科学依据,强调了从个体行为视角出发,对城市绿地进行精细化设计与治理的重要性。(1)多功能绿地设计:城市规划应考虑不同地理情境下的功能需求。在居住区,除了增加绿地数量,还应规划小公园、步道和运动设施,以鼓励居民进行体力活动。(2)提升绿地质量:在日常活动和出行空间中,提升绿地的质量(如增加花卉色彩多样性)可以有效减轻心理压力并促进社交。(3)动态规划:未来的绿地规划应结合个体移动性,将绿地布局与居民的“15分钟生活圈”相结合,确保在不同情境下都能有效接触到有益的绿地。

文献列表

Li, H., Chen, R., Wu, J.*, & Ta, N.* (2026). How green space quantity and quality across different geographic contexts impact mental health. Cities, 168, 106439.

作者简介

第一作者:李红,华东师范大学地理科学学院硕士研究生,现就读于同济大学建筑与规划学院,研究方向为城市更新与绅士化问题

E-mail:2310325@tongji.edu.cn

通讯作者:塔娜,华东师范大学地理科学学院教授,教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学中国现代城市研究中心专职研究人员,地理信息科学教育部重点实验室科研人员。2015年获得北京大学人文地理学博士学位,2017年华东师范大学博士后出站并在华东师范大学就职,2025年任地理科学学院教授。研究领域为行为地理学,主要研究方向为时空间行为与社会空间问题,发表中英文学术论文70余篇,主持或参与出版多本学术专著,主持国家自然科学基金面上、青年项目、上海市科委软科学重点项目等国家级、省部级科研项目等。任中国地理学会青年工作委员会委员、中国地理学行为地理专业委员会委员、《地理科学》和《热带地理》期刊青年编委

E-mail:nta@geo.ecnu.edu.cn