“丝绸之路,驼铃悠远;亚心之地,山河纵横。”在这片凝结东西方文明的土地上,乌鲁木齐犹如一颗镶嵌于戈壁的明珠,承载着千年的历史回响与新时代的发展脉搏。8月27日,我院师生一行抵达乌鲁木齐,以脚步触摸这座城市的地理脉络,在行走中读懂其变迁与生机、方位与交融。这既是一次地理知识的立体化融合,更是一堂关于人地关系、区域发展与文化共生的生动实践课。

红山公园——城市脉络 绿色蜕变

乌鲁木齐深居内陆,降水稀少,水源始终是城市发展的生命线。红山脚下,乌鲁木齐河曾滋养着早期的绿洲农业,为城市孕育了最初的文明。十八世纪,乌鲁木齐河随着气候的交化,经常发生洪讯,曾连续两年洪水成灾,沿河居民损失惨重。当时恶龙作怪的传说盛行,地方长官便在红山和对向的雅玛里克山山顶各造宝塔一座,这便是红山塔的由来。如今,随着城市发展,红山植被从荒山秃岭到绿树成荫,离不开各族军民一代又一代绿化红山的共同努力,不仅改善了局部小气候,更成为市民亲近自然的“城市绿肺”。红山的植被变迁,正是乌鲁木齐从“戈壁明珠”到“绿色家园”的生动缩影。

红山公园内“前人绿化,后人幸福”的题字

老师指出,红山不仅是地理坐标,更是城市发展的见证者。红山的南北轴线与城市发展密不可分:北边城区正紧锣密鼓地推进着新区建设,南边的老城区则保留着浓郁的少数民族风情,而红山恰如一条纽带,将传统与现代、自然与人文紧密相连。如今,红山公园已成为市民休闲健身、登高望远的首选之地。从荒山到公园,从生态屏障到文化地标,红山的故事仍在继续,见证着这座城市的成长与蜕变。

红山公园入口

深挖城市肌理发现,兵团精神作为深层力量在支撑着区域的发展与稳定,展现屯垦戍边传统与现代治理智慧的融合。在考察点间的移动间隙,地科院师生们通过兵团出身的当地辅导老师讲解深入了解了新疆生产建设兵团的历史与当代角色。兵团成立于1954年,最初肩负屯垦戍边的使命,如今已发展为融经济、生态、社会职能于一体的特殊组织。当地辅导老师以“兵团之爱民与团结”为主线,强调了兵团在促进民族融合、保障边疆稳定方面发挥的关键作用。

新疆生产建设兵团不仅是历史的产物,更是新疆水资源管理、生态安全与区域协调发展中不可或缺的地理单元。

当地辅导老师介绍新疆生产建设兵团的发展历程

国际大巴扎——民族交融 经贸枢纽

领略过现代都市的生态变迁,为体会多民族经贸与文化枢纽的独特魅力,师生们走入中亚经贸中心的繁闹市集。乌鲁木齐国际大巴扎作为亚洲规模最大的集市之一,是地理科学学院研学团队调研多民族经贸与区域发展的关键一站。8月27日地科院师生们来到国际大巴扎,在市场内观察到,这里不仅是维吾尔族传统手工业与伊斯兰文化建筑的集中展示地,更是丝绸之路经济带上小商品贸易转型升级的典型代表。从主干道中间的新疆文创与特色美食,到两侧的干果、织物、民族乐器与旅拍,市场中的商品结构与空间布局呈现出鲜明的文化多元性与经济流动性。

大巴扎的兴起与乌鲁木齐作为中亚贸易枢纽的地位密不可分。近年来,在市场政策与数字化技术的推动下,传统巴扎逐步向现代化、国际化转型,既保留了民族特色,形成了独特的文化符号:巴扎阿凡提,又融入了跨境电商和旅游服务功能。

国际大巴扎的调研,不仅让地科院师生见证了多民族经贸活动的繁荣图景,更深刻体会到丝绸之路深厚的历史底蕴如何在现代市场中焕发新生。作为文化交融与经济合作的空间载体,大巴扎既是新疆对外开放的窗口,也是民族共融发展的缩影。其成功转型背后,折射出乌鲁木齐在“一带一路”倡议下作为区域中心城市的枢纽功能与创新活力。

新疆国际大巴扎

新疆国际大巴扎市集

新疆博物馆——丝路瑰宝 历史对话

触摸民族经贸之今,探寻丝绸宝道之古。为进一步揭示其作为丝绸之路文明宝库的深层身份,师生一行走进新疆博物馆,开启一场与历史对话的深度探索。这里不仅是丝绸之路文明的宝库,更是古代丝绸之路上多元文明交流互鉴的生动见证。

在博物馆“中华锦绣”国宝展中,汉代织锦护臂“五星出东方利中国”以其绚丽的色彩和神秘的铭文令人震撼。铭文中“五星”指五大行星的祥瑞聚合,“利中国”则体现了中原王朝对边疆治理的宏大愿景。这件蜀地织锦出现在西域,生动印证了汉代丝绸之路沿线物资与文化的远距离流动。而其能完好保存至今,得益于塔克拉玛干沙漠干旱少雨的气候条件——极端环境反而成为文物保护的天然屏障,这让我们重新思考人地关系中的辩证法则。

“五星出东方利中国”锦护臂图

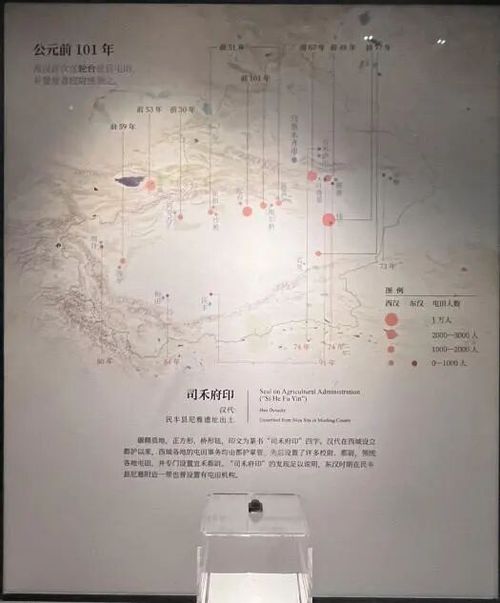

博物馆通过大量文物实证展现了新疆自古与中国内地的政治一体性。尤其令人印象深刻的是西汉西域都护府的建制文物:尼雅出土的汉简、官印、屯田戍卒用具等,反映了公元前60年中央政权对西域的治理体系。古代驿道分布图和屯田遗址模型——这些历史基础设施网络,与当今“一带一路”中通道经济、节点城市规划形成跨越时空的呼应。历代中央政府对新疆的治理智慧,为现代区域协调发展提供了重要历史参照。

新疆屯团机构分布和司禾府印

在博物馆的不同展厅,散落着不同时期的丝绸之路路线图,我们目睹了跨越2000年的文明交流证物。这些文物不仅证明了新疆历来是多民族、多宗教、多文化共生的土地,更彰显了中华文明兼收并蓄的包容性。从乐舞展厅的箜篌、琵琶等乐器中,读到音乐作为人类共通语言如何跨越地域传播,这种文化软实力的流动对当今“一带一路”民心相通工程具有启示意义。

汉唐丝绸之路地图

丝绸之路乐器图

“让历史说话,让文物发声”。站在这些穿越时空的文物前,每一件文物都在诉说着开放包容、互利共赢的丝路精神,我们深刻体会到"一带一路"倡议深厚的历史文化底蕴。正如"五星出东方利中国"锦护臂所象征的吉祥寓意,这条跨越千年的文明之路正在新时代焕发勃勃生机。

南山白杨沟——天山北麓 生态画卷

深度阅览一幅幅人文画卷后,乌鲁木齐的民族色彩与经贸角色已深入人心,转而将目光投向广阔的天山北麓。实习师生来到了乌鲁木齐市南山西白杨沟实习点,针对天山北麓垂直自然带谱的分布特征及其成因开展了系统的实地考察。天山北麓的植被分布遵循垂直地带性规律,自山麓向上,依次可见温带荒漠带、山地草原带、山地针叶林带、亚高山草甸带及高山草甸带。这种分异格局的形成,主要受控于水分和热量随海拔变化的综合作用。

南山西白杨沟植被分布

南山白杨沟图景

随着海拔持续增加,这一区域的植被呈现出显著的斑状分布特征。具体表现为耐寒植被与裸岩、碎石坡等裸露地表镶嵌分布。这种植被分布特征的形成,不仅受制于天山宏观的水热条件,更与局部的地形坡向、土壤发育程度及融雪水分等自然条件的再分布密切相关,是多种环境因子共同作用下的结果。

亚洲地理中心——亚洲心脏 大陆纵横

乌鲁木齐不仅在地理上连接着山川与文明,更在空间上定义了“亚洲大陆中心”的独特地位。亚洲大陆地理中心地标位于乌鲁木齐市乌鲁木齐县永丰乡包家槽子村,通过复杂的投影测算和多次验证,最终确定了这个位于北纬43°40′37″、东经87°19′52″的点位。

亚心高塔具设计内涵,18米高的塔身呈“A”字形,既是Asia的首字母,也象征着亚洲多元文化的交汇融合。环绕广场的48尊亚洲各国雕塑,诉说着不同地域、国家、文明的故事,共同编织着文化之亚洲。

亚心塔

伫立在亚心塔下,老师就地理空间视角展开说明,带领同学们基于测绘视角领略亚心内涵,这里不仅是亚洲大陆的几何中心,也是距四大洋最远的陆地中心点,具有显著的大陆性气候特征,并介绍有不同地域范畴的测绘中心:中国中心(陕西省泾阳县永乐镇北流村)、欧亚大陆中心(新疆塔城地区托里县老风口)。

老师讲解亚心的地理及测绘意义

实习师生此行之旅,乃地理人的追求之路。见证火焰山的零度海拔;亲临白杨沟的垂直地貌;踏足亚洲大陆的方位中心。以蹒跚脚步积累自我阅历;以空间定位透视人生定位。

亚心从戈壁滩上的一个坐标点,发展成为连接亚洲各国文化的象征性地标。在这个距离海洋最远的陆心,却让人感受到最为广阔的地理情怀。亚心的故事,仍在继续书写——既是地理探索的延续,也是文明对话的新篇。

实习师生于亚洲大陆地理中心合影留念

结语

乌鲁木齐,以绿洲为基、民族为韵、丝路为魂,展现出人地和谐的当代范式。作为地理人,我们以脚步勘探时空脉络,以赤心解读文明交融,在“一带一路”的辽阔图景中,继续书写理解、尊重、共生与发展的新篇章。此行终有尽,而求索,永不止步。