为加深学生们对丝绸之路起源与发展的理解,熟悉“一带一路”的历史、现状及未来,华东师范大学地理科学学院2022级人文地理与城乡规划专业的19名同学在任课教师的带领下开展了为期两周的“一带一路”综合实习。8月19日,师生一行从上海出发,一路向西,跨越湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区多种自然地理单元,于21日抵达新疆维吾尔自治区吐鲁番市。吐鲁番自古便是丝绸之路上的重镇,其地位绵延数千年未曾动摇,这里不仅拥有独特的地理位置,更有古人因地制宜发展的智慧。由此,吐鲁番成为本次“一带一路”综合实习的首个考察点。

图1 火车翻越祁连山

为了解“一带一路”沿线地区的自然地理特征,师生前往吐鲁番火焰山开展实习活动,通过实地考察与学习,深入理解了当地独特的地形气候特征与地质演变过程。作为天山支脉的一部分,火焰山形成于五六千万年前的喜马拉雅造山运动,红砂岩山体经地壳褶皱与风蚀雨剥,塑造出沟壑纵横的特殊地貌。吐鲁番盆地地势低洼、深居内陆,形成了典型的热低压区,夏季高温炽烈、干旱少雨,年平均降水量仅16.6毫米,蒸发量则达3000毫米。极端的自然环境不仅塑造了火焰山的地貌景观,也深刻影响了当地居民的生产与生活。在实地考察中,师生们通过参观火焰山陈列馆、徒步抵达海拔零点标志处,直观理解了这一地区的自然演变过程与文化象征意义。

图2 师生前往火焰山海拔零点标志处

图3 火焰山陈列馆

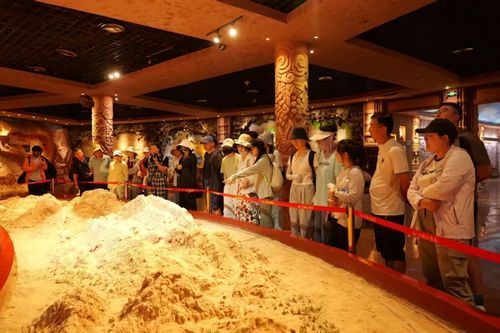

然而,正是在这样酷热干旱的环境下,古人依靠智慧开凿出了举世闻名的坎儿井。8月22日,师生一行参观了交河驿·坎儿井。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程,已有两千多年历史。其工作原理是利用山体自然坡度将地下水引至地表灌溉农田,使绿洲得以形成与维系。师生们在参观展厅复原场景与深入竖井源头的过程中,真切感受到了这一水利工程在荒漠绿洲生存中的关键作用。正因坎儿井的存在,吐鲁番才得以在极端干旱的环境下孕育文明,并长期作为丝绸之路的重要节点延续至今。

图4 同学们聆听老师讲解

图5 坎儿井展示馆入口

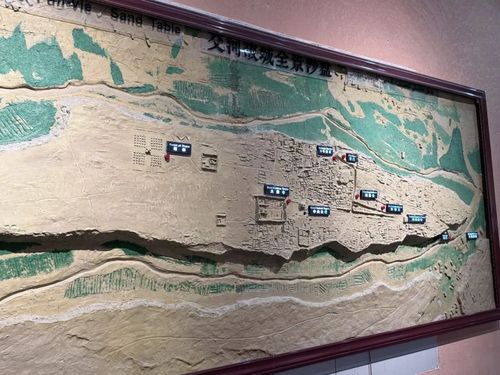

在水利条件的支撑下,吐鲁番的城市文明得以延续千年。8月21日上午,师生抵达交河故城遗址。交河故城坐落于雅尔乃孜沟谷的台地之上,地形险要、四面环水,凸显了因地制宜的选址智慧。作为世界上最大最古老、保存最完整的生土建筑城市,交河故城曾是唐代安西都护府的治所,佛寺与官署遗迹至今依稀展现出丝绸之路上贸易繁荣与文化交流的盛景。通过现场讲解与地理环境分析,同学们更加深刻地理解了丝路古城的形成机制与人地关系。

图6 交河故城平面图

图7 交河故城遗址

在考察自然环境与历史遗迹的基础上,实习队伍还走进了火山红酒庄,感受现代生活中传统与创新的结合。葡萄种植在吐鲁番有着悠久的历史,而今葡萄酒产业则在吐鲁番这一城市生根。火山红酒庄展示了葡萄酒行业从单一酿造向“种植+酿造+文旅”的生态模式转型。酒庄不仅延续了传统的葡萄种植与酿造工艺,更将葡萄酒产业与酒文化展示、旅游休闲相融合。地下酒窖的壁画与展品生动诠释了葡萄从果实到美酒的转化过程,展现了葡萄酒产业在丝路背景下的传承与创新。

图8 同学们聆听老师讲解

图9 火山红酒庄展示中心

作为“一带一路”综合实习的第一站,吐鲁番的行程让同学们深切了解了“一带一路”沿线的自然地理环境与历史文化底蕴。火焰山的酷热、坎儿井的智慧、交河故城的辉煌以及葡萄酒庄的现代转型,共同展示了丝绸之路上劳动人民在恶劣自然环境下因地制宜发展的智慧。这段实地考察不仅帮助学生理解“一带一路”的历史根源与现实意义,也为同学们认识中国式的全球战略与丝路建设提供了切身体验。