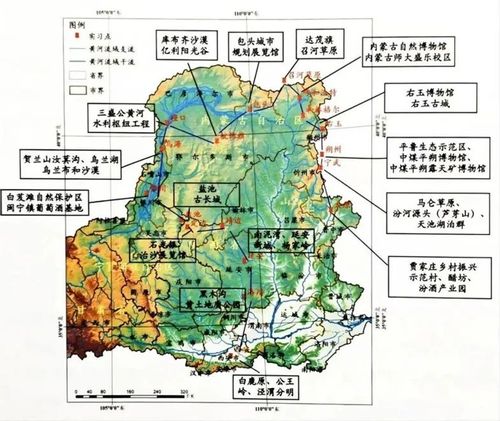

2025年7月28日至8月11日,2025年第十六届全国高校地理学联合野外实习于陕西、宁夏、内蒙古、山西等省区黄河“几字湾”地区展开,以“黄土黄沙黄河行,绿水青山中国梦”为主题,涵盖渭南盆地、黄土高原、毛乌素沙地、乌兰布和沙漠、河套平原、山西地堑系等多个地理单元,总行程约3300公里。

本次实习由陕西师范大学、西北大学、宁夏大学、内蒙古师范大学、山西师范大学、太原师范学院联合承办,来自全国51所主要地理学高校的200余名师生参加。我校地理科学学院郑祥民教授、周立旻教授、王辉老师与徐启效、韩承臻、石佳、吕云蕾、杨昕宇、吴彭企宸6名本科生参加了本次实习。

图1 联合实习路线

7月29日上午,联合实习在陕西师范大学拉开序幕。陕西师范大学校党委常委、副校长董治宝教授致欢迎辞,地理科学与旅游学院副院长焦磊教授详细介绍了实习总体安排。全国大学生地理学野外联合实践教学高校联盟负责人郑祥民教授、教育部地理科学类教指委副主任鹿化煜教授、内蒙古师范大学地理科学学院院长长安教授等先后致辞。

图2 郑祥民教授于开幕式致辞

图3 实习师生于陕西师范大学图书馆

前合影留念

随后,南京大学鹿化煜教授作了《黄土堆积、黄土高原与环境变迁》学术报告,详细介绍了黄土学与气候变化研究前沿;陕西师范大学董治宝教授介绍了黄河几字湾沙漠与沙地的基本情况,让师生对实习地区有基本了解;西北大学宋进喜教授作了《黄河流域水-生-人系统协调与可持续发展》的报告,引发实习师生对区域内人地关系的思考,让同学们对接下来的考察有了更明确的目标。

29日下午,实习队伍首站来到公王岭蓝田猿人遗址。西北大学张玉柱教授为同学们介绍了蓝田人化石研究的历程与最新进展。在老师的介绍下,同学们重点观察蓝田人头骨化石出土的地层剖面,进一步理解了地理环境对于古人类聚落的形成及化石保存的重要意义。

随后,队伍考察白鹿塬河流阶地,观察多级阶地黄土层与河流沉积物的交替现象,理解构造抬升、河流下切与气候波动的协同作用。

图4 我院师生于灞河阶地合影

30日上午,实习师生来到了“泾渭分明”实习点,观察泾河与渭河交汇处由于流速、泥沙含量及水体密度差异带来的河流分色现象。陕西师范大学李双双老师结合历史文献和遥感影像,详细讲解了两河清浊变化与人类活动、气候变化的关联。

图5 “泾渭分明”现象

30日下午,实习队伍来到了洛川黄土国家地质公园。学习了刘东生院士、安芷生院士等通过130米的黄土-古土壤地层重建260万年以来的气候变迁历史,了解了中国学者对于黄土学的突出贡献。

图6 洛川黄土地质公园黄土地层

7月31日,实习团队到达延安市。陕西师范大学李双双老师介绍了延安新城“削山平沟”的建设过程,引导师生思考其发展历史与未来前景。随后,师生们来到杨家岭革命遗址,在感受红色革命文化的同时,思考了陕北居民如何因地制宜建造住所,体现出朴素的人地协调智慧。下午,团队到达南泥湾,考察大生产旧址,了解了南泥湾的转型过程,体会“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾精神。

图7 实习师生在南泥湾开展实践教学

8月1日,来到陕西定边县治沙展览馆,学习了毛乌素沙地治沙技术的迭代,从“三战狼窝沙”的奋斗,到“网格沙障固沙+沙蒿草格锁边+乔灌混交造林”的科学方法,代代治沙人以坚定不移的意志,将万亩黄沙化为青山与良田。董治宝教授进一步阐述“适度绿化”的生态原理,让同学们思考植树造林背后的人地和谐关系。

图8 实习师生于定边石光银治沙展馆合影

8月1日至8月3日,联合实习在宁夏回族自治区开展。8月1日,实习队伍走进盐池长城博物馆与盐池长城遗址进行考察,了解了古代延绥镇和宁夏镇的军事防御体系,以及在边防守卫中的重要作用,思考其与400mm等降水量线的重合,及其变迁与气候变化的联系。

图9 我院实习本科生于盐池长城遗址合影

8月2日上午,实习队伍来到灵武白芨滩国家级自然保护区实地考察。同学们通过实地观摩草方格沙障设置、灌木林带营造及沙区特色种养、光伏治沙等“沙产业”模式,对白芨滩“六位一体”综合治理体系有了立体认识。

图10 灵武白芨滩国家级自然保护区

下午,实习师生来到银川市永宁县的闽宁镇进行考察。在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,闽宁镇荣获“全国脱贫攻坚楷模”的荣誉称号。师生们首先参观了闽宁镇史馆,随后前往原隆村、立兰葡萄酒种植与酿造基地开展实践调研。在与村民的交流中,同学们真切感受到村民们在搬来原隆村后生活的翻天覆地变化和对美好生活与日俱增的期待,更深刻体会到习近平总书记“精准扶贫”思想在宁夏的生动实践。

图11 实习师生于闽宁镇镇史馆合影

8月3日上午,实习队伍一路领略贺兰山雄伟奇绝的出露地层,来到其东麓的汝箕沟。带队老师从区域地质背景、地球化学特征和构造模型三个维度,梳理了贺兰山构造演化的脉络,引导同学们思考贺兰山阻挡腾格里沙漠东侵、守护宁夏平原的生态屏障作用,思考银川断裂带的地震灾害风险和地震发生机制。

图12 贺兰山东麓出露地层

8月3日下午,实习团队进入了内蒙古段的实习。首先来到乌兰布和沙漠。指导老师讲解了不同干燥度下各区域展现的不同特征,西北地区沙漠形成与古湖变迁之间的关联,并对沙丘的各种成因展开了细致讲解。同学们从多维度认识沙漠,感受乌兰布和沙漠独特的地理风貌与科学价值。

8月4日上午,实习团队来到黄河边的三盛公黄河水利枢纽。参观了三盛公黄河水利工程博物馆,了解了黄河流域河套灌区水利枢纽建设的重要意义,深刻体会中华民族“同顶一片天,团结在一起,心往一处想,劲往一处使”的团结精神。

图13 三盛公水利枢纽

8月4日下午,实习队伍来到了库布齐沙漠,考察荒漠化综合防治与“三北”等重点生态工程建设。在库布齐,实习队伍学习了荒漠中植物的地带性分布,沙漠地区的植被、景观、物种等特征和固沙技术相关原理,结合雨、热、风等条件,分析了库布齐沙漠的沙丘类型、沙源等地理知识。

图14 库布齐沙漠

8月5日下午,实习团队抵达了希拉穆仁草原(召河草原),参观了内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站。实习队伍对草原典型植被进行了判别与学习,观察了草原土壤典型剖面。

图15 广袤无垠的希拉穆仁草原

8月6日,实习团队考察了内蒙古自然博物馆。在专业讲解员的引导下,师生们系统认识了内蒙古的自然地理全貌。博物馆展览内容涵盖地质构造演化、地形地貌特征、气候类型分布、水文系统构成、土壤植被分异以及生物多样性等自然要素,通过丰富的实物标本、立体模型和多媒体展陈,生动呈现了内蒙古独特的自然环境特征。

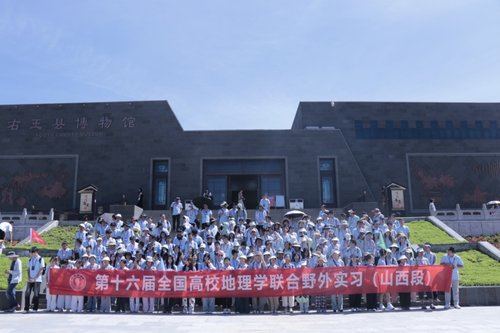

8月7日,联合实习进入山西段。实习师生首先到达朔州市右玉县,参观右玉县博物馆、杀虎口长城与右卫古城,领略了右玉厚重的历史文化。朔州市长期是中原-游牧文明的交界地,杀虎口更是因清末“走西口”而兴盛,启发实习师生思考历史地理背景下的人地关系。

图16 实习师生于右玉县博物馆前合影

下午,实习师生参观了右玉精神展览馆。右玉县地处毛乌素沙地的天然风口地带,曾经是一片风沙成患、山川贫瘠的不毛之地。如今,右玉山清水秀、满目苍翠,近90%的沙化土地得到治理,构筑起一道绿色生态防线。实习师生深入学习了右玉县人民自强不息的精神,体会到了右玉精神迎难而上、艰苦奋斗、久久为功、利在长远的深刻内涵。随后,实习队伍前往牛心山,观察中新世火山活动形成的锥形山体,在实践中夯实课内知识。

图17 郑祥民教授在牛心山为学生讲解

8月9日,实习队伍走进芦芽山国家自然保护区,先后前往汾河源头、天池湖泊群、马仑草原三个实习点位解码山水草原的自然密码,探寻芦芽山系的生态脉络与人文印记。首站,实习队来到汾河源头。这里砂页岩与石灰岩广泛分布,岩石良好的透水性与储水性为水源的蓄积与输送提供了优越的水文地质条件。

图18 清澈见底的汾河源头水

随后,师生走进位于海拔1700米以上的天池湖泊群。该湖泊主要依靠降雨与地下水补给,形成“阳旱不涸、阴霖不溢”的独特水文景象,成为研究高山湖泊水量平衡的重要样本。实习过程中,学生们学习了挺水、浮水、沉水植物的识别方法,探究了湖畔砂页岩裸露的地质成因。天池湖泊群不仅展现了高山水文与生态系统的综合特征,更承载着区域气候演变、水系格局变迁以及人地关系的印记。

图19 天池湖泊群

下午,队伍登临海拔2721米的马仑草原。这里地势开阔,面积达6600余亩,是华北最大的亚高山草甸之一。师生们在老师的讲解下,全面了解了芦芽山植被的垂直分布规律、草甸土壤的形成过程与特征,以及亚高山草甸植物的多样性与适应性。

图20 学院师生在马仑草原上合影

8月10日,实习队伍考察了贾家庄乡村振兴示范区、汾酒文化产业园与紫林醋坊,感悟到“一坛醋、一滴酒、一个村庄”背后所承载的民族记忆与时代变迁。这些生动案例,让学生更深刻理解了地理学“知地明理、经世致用”的价值所在。

8月11日上午,联合实习闭幕式和实习分组汇报在山西师范大学举行。山西师范大学副校长白文宏、陕西师范大学副校长董治宝、太原师范学院副校长管晓刚,我校郑祥民教授先后致辞。

在实习汇报环节,12支学生队伍依次展示了各自的研究成果,表达实习过程中的所见所闻、所思所想,内容涵盖干旱区沙地防风固沙、黄土高原土壤侵蚀与治理等领域。我院吕云蕾、韩承臻同学分别作《从三盛公到小浪底,为黄河口守住生命线——黄河中下游流域径流通量统筹与可持续发展路径研究》与《气候变化和人类活动对库布齐沙漠植被变化的量化分析》汇报,所在小组荣获二等奖。

图21、22 吕云蕾、韩承臻同学代表小组

作专题汇报

至此,为期15天、跨越3300余公里、汇聚51所高校229名师生的第十六届全国高校地理学联合野外实习圆满落幕。我院学生在进一步通过实践夯实学科基础的同时,也展现了学院风采,获得了同学与老师们的认可。这段跨越山河、脚沾土地的旅程,不仅是对黄土黄沙黄河的深刻丈量,更是对绿水青山中国梦的生动诠释。