2025年7月6日,华东师范大学2023级人文地理与城乡规划专业与2024级地理科学(师范)专业的本科生在孔翔、胡德老师和李金龙老师的带领下,走进上海城市规划展示馆,开展了一场融合专业理论与城市实践的实习教学活动。

活动伊始,胡老师在展馆序厅向全体学生强调了本次实习学术目标与注意事项。要求同学们“特别关注上海在长三角区域乃至全国范围内的城市定位和功能演化”,并提醒大家“带着地理学的空间思维审视展示内容”。

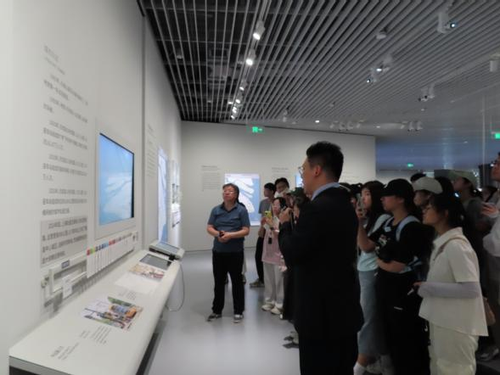

接着,同学们在展馆专业讲解员的带领下系统参观了场馆内三大主题展区,深入理解上海作为“人文之城”、“创新之城”、“生态之城”的规划理念与实践成就。

人文之城:城市肌理的延续

“人文之城”展厅围绕“以人为本”的城市发展理念,聚焦上海建设“最具吸引力的幸福宜居的城市之一”的目标,通过精密模型呈现了上海的城市肌理与风貌格局,展示上海丰富多元的空间特质、历史文化风貌保护体系的建立、高品质公共空间的重塑、以生活圈为单元的社区治理、多层次公共服务的完善和保障。学生们在此详细参观了15分钟社区生活圈构建等实践案例。展厅中使用iPad扫描沙盘模型,动态展示外滩从白昼到夜晚的景观变化的互动装置也吸引了同学们驻足体验。

创新之城:数字孪生的前沿

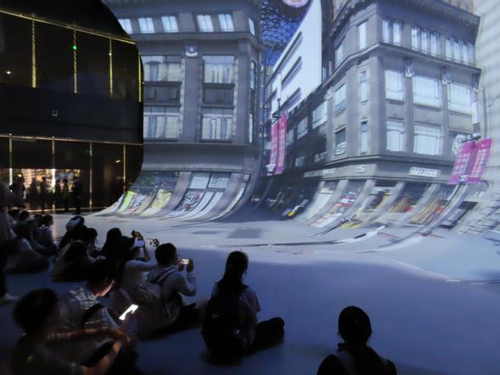

“创新之城”展厅充分体现了上海作为“全国改革开放排头兵、创新发展先行者”,深入实施创新驱动发展战略,通过自贸试验区、长三角一体化发展等八个展项,展示上海以增设自贸实验区新片区、设立科创板并试点注册制、推动长三角更高质量一体化发展、持续办好进博会为战略支撑,深化“五个中心”建设,加快成为一座更具活力和更加繁荣的创新之城。该展示区域的核心亮点是纵贯三、四层的5D数字化沉浸式城市沙盘。这座巨大的内凹双曲面投影屏幕运用数字孪生理念,构建了大型沉浸式混合现实场景。学生们可在虚拟空间中“漫游”上海街区,直观感受城市规划中的智慧大脑如何运作。这一系统不仅展示城市外观,更构建了关联建筑、城市多维信息的综合模型,更加鲜明直接展示了上海的城市风貌。

生态之城:可持续发展的实践

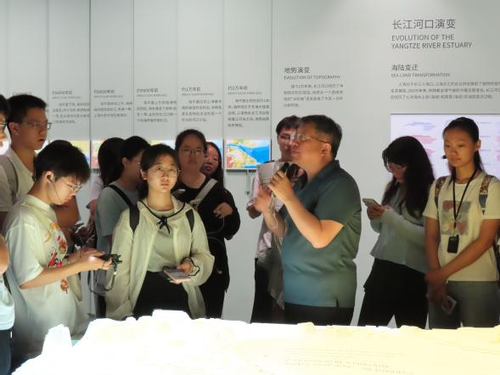

“生态之城”展厅通过绿色低碳循环、生态空间规划等十个展项,展示上海坚持紧约束下的睿智发展,构筑城市生态安全屏障,不断提升城市适应能力和韧性,成为引领国际超大城市绿色、低碳、安全、可持续发展的标杆。展厅内一条蓝色“河流”蜿蜒流淌,配合互动装置生动演示了长江河口两万年的演变历程,互动区域碳中和互动游戏区四个天平分别对应节约用水、节约用电、减少生活垃圾和减少自驾出行四种环保行为。当参与者向天平投放代表环保努力的石子时,系统实时显示碳减排效果,让生态理念转化为可量化的行动指南。

随后,孔老师在生态之城展厅进行了现场教学。他结合上海城市发展史指出:“生态条件始终是城市可持续发展的根基”。他强调地方产业与文化空间演变,通过苏州河污染、城市地下铁路修建、五大新城建设等案例,阐释了“生态优先” 如何从理念转化为具体的规划实践,阐明了人地和谐的重要性。

行程尾声,胡老师总结:“上海今日的繁荣,是历史的偶然,更是地理的必然。”他激励学生从地理学视角思考上海的发展历程——这座城市凭借长江入海口的区位优势,依托黄金水道与广袤腹地,在历史机遇中成长为联通内外的国际枢纽。

从渔村到商埠,从工业重镇到全球城市地理要素的“不变”与区域功能的“变”之间的辩证关系,正是地理学研究的核心命题。

此次参观不仅加深了大家对上海城市规划的系统认识,更在“行走的课堂”中深化了专业素养。城市规划展示馆中呈现的城市肌理与空间结构,正是地理学理论在现实中的映射。通过触摸城市发展脉络,同学们将励志在理论与实践的融合中,为创造更宜居、更可持续的城市空间积蓄力量。