江城印象:烟水芜湖,桥港之间

芜湖,这座因水而生、因港而兴的城市,位于长江中下游南岸,是安徽省重要的工业基地与长江经济带核心节点城市,也是国家历史文化名城,融合了深厚的文化底蕴与现代城市的生长逻辑,既有鸠兹遗风的千年回响,也有滨江新区的规划蓝图。其城市发展与空间演变过程,正是历史保护与现代建设协同推进的缩影。

2025年7月3日至5日,2023级人文地理与城乡规划专业的同学们在何丹老师及其研究生团队的带领下,前往芜湖开展城市调研实习。本次实习考察了芜湖市城市规划展览馆、芜湖古城、老海关钟楼、芜湖滨江公园等重要地点。同学们透过芜湖的时空脉络,梳理城市发展轨迹与规划实践路径,收获了极具价值的实践经验。

城市发展缩影:展览馆里的空间芜湖

调研首站,同学们走进了被誉为“城市总规划蓝图窗口”的芜湖市城市规划展览馆。展馆运用沙盘、图文展板、交互技术等形式,全方位展示了芜湖从传统工商业城市向现代宜居滨江城市转型的过程。

在多媒体互动平台上,同学们深入了解芜湖“东扩、南进、西控、北优、中强”的城市发展格局;在城市总体沙盘前,何老师带领同学们识别主城区板块划分、功能分区逻辑与交通网络布局;在片区改造展示区域,同学们就滨江带更新模式、老工业基地再利用问题展开热烈讨论。

展览馆不仅是城市面貌的浓缩,也是规划理念传播的平台。通过本次参观,同学们直观感受到芜湖如何通过系统性规划回应生态环境保护、功能空间优化与市民生活品质提升等多重诉求,为未来的城乡规划学习与实践积累了宝贵经验。

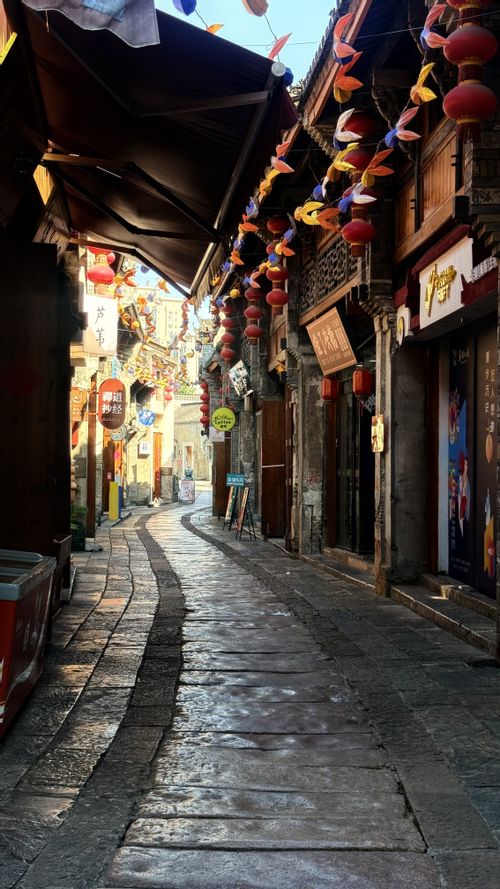

历史街区的傲骨与活化:芜湖古城

走出现代化的城市展馆,同学们来到了芜湖古城。古城坐落于青弋江畔,街巷蜿蜒、砖木交错,充满浓郁的江南水乡气息。作为芜湖传统商贸的记忆载体,芜湖古城通过有机更新、风貌重构与文旅融合,实现了从“街区复古”向“文化复兴”的转型。

漫步古城,大家观察其空间构成、材料运用与界面设计,记录传统街巷中公共空间与商业活动的互动关系。在老师的引导下,同学们围绕“历史文化街区如何在不失原真性的基础上实现功能转型”展开讨论,并就城市更新中如何保留城市记忆进行了深入思考。

滨江空间的开放性实践:

公园里的城市公共生活

芜湖滨江公园作为芜湖市构建滨江生态带与提升城市公共空间系统的重要节点,沿长江绵延布局,形成了多层级、多功能的滨水公共空间。

同学们首先来到了老海关钟楼。这座见证通商历史的重要建筑,如今已成为芜湖的城市文化地标。钟楼原为清末海关管理机关,现通过改造成为对外展示与公共教育相结合的空间。大家就“历史建筑保护方式”、“功能置换策略”以及“老建筑与城市形象关系”等议题展开调研与讨论,感受到了文化遗产活化在城市更新中的独特作用与挑战。

沿江而行,同学们进一步从亲水平台、绿地系统、活动场地、交通组织、慢行系统等多维度进行了观察与分析,思考“滨水城市空间如何既保障生态功能,又服务市民休闲”。滨江公园通过合理的视线引导、功能分区与景观节点设置,实现了城市开放空间的可达性与共享性,也展示了城市空间如何为生活创造温度。

地方文化与城市记忆:

博物馆中的芜湖精神

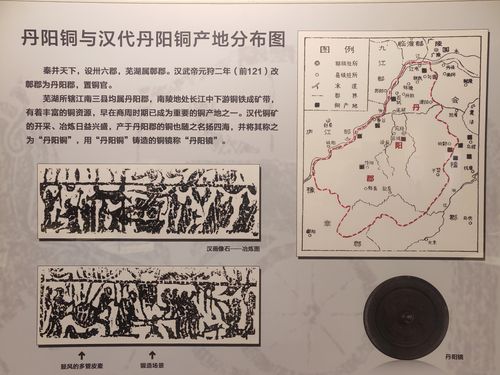

芜湖市博物馆作为城市历史文脉传承的重要场所,展现了芜湖2500多年的文字记载史、1000多年的城建沿革史和100多年的通商口岸史。通过一件件展品与展陈设计,大家回望芜湖从“鸠兹之地”走向“江城门户”的历史演变,感受到了这座城市浓厚的文化积淀与精神力量。

在展馆中,同学们就“城市记忆的空间载体”、“博物空间布局与市民体验”、“文化资源在城市设计中的转译路径”等问题进行了观察与记录。借助馆内沉浸式展陈、数字化技术与故事化叙事,大家看到了文化如何“活”在空间、“生”于日常。这也启迪同学们思考:作为规划师,如何在规划实践中善用地方文化资源,真正做到“以文塑城”,将文化认同、历史温度与规划设计有机融合,让空间真正承载城市精神与人文记忆。

空间治理与生态协同:

城中央绿心的功能重构

在芜湖市城市规划实习的最后一日,同学们考察了赭山公园。作为市中心少见的山体绿地,赭山公园通过原生植被保育和雨水花园系统建设,有效缓解了城市热岛效应,并为市民的公共活动提供了空间。与赭山公园连通的广济寺始建于唐朝乾宁年间,是芜湖的重要国保单位。广济寺建筑群依赭山南麓而建,其山门寺塔、飞檐斗拱,与山体轮廓遥相呼应,形成了“寺隐山中,山托寺势”的空间格局。

考察过程中,同学们围绕如何进一步融合自然景观与人文古迹以满足市民多元需求、如何通过空间规划手段增强历史性公园的活力等问题开展了深入讨论。赭山周边由人防工程转型的 “隐园”也引起了大家的关注。该设施基于 “存量更新” 理念,通过结构安全评估与功能适应性改造,将封闭的防空洞转化为兼具防灾避险与市民服务功能的复合型场所,既延续了城市记忆,又实现了闲置资源的价值重构,彰显出城市规划在民生服务与资源统筹中的专业智慧。在赭山公园的考察为同学们认知城市中心区如何平衡自然基底、历史遗存与现代生活需求提供了鲜活范例。

实习总结:脚下有路,心中有城

本次芜湖调研实习,是一次理论与实践结合、观察与思考并行的深度学习过程。两天的实地走访,从展馆到街巷,从公园到博物馆,我们用步履丈量城市肌理,以行动捕捉发展脉搏。

城市不是孤立存在的物理空间,而是时间、文化、产业与生活交织的有机整体。芜湖以其独特的区位、历史与发展模式,为我们提供了观察“空间治理、历史保护、公共参与与生态协同”的现实场景,也激发了我们更多关于“未来城市如何生长”的思考。

城市规划的理想不应只是图纸上的建筑与道路,更应是对人民生活的体贴与未来可持续的构建。本次实习虽已结束,但我们的城市观察与思考仍在继续。