地理学科人才培养过程中,野外实践教学占据着不可替代的重要地位。2025年6月30日至7月4日,在郑祥民老师、吕红华老师、王辉老师、王永杰老师和李金龙老师等多位教师共同带领下,2024级地理科学专业(拔尖、基地、师范)以及地理信息科学专业共计140名学生,赴浙江天目山、杭州及长兴等地开展了为期5天的地质学野外实践教学活动。

郑祥民老师在实习动员会上讲话

在本次实习中,同学们深入探索了浙江省西北地区的地形地貌、地质构造、地层结构和地史演化等内容,主要包括⑴天目山地区寒武纪和奥陶纪地层剖面观察与对比;⑵西湖复向斜(主要包括九溪十八涧志留纪-二叠纪地层剖面、玉皇山向斜、宝石山)地层结构、构造特征、地史演化考察;⑶长兴煤山金钉子P-T剖面考察。

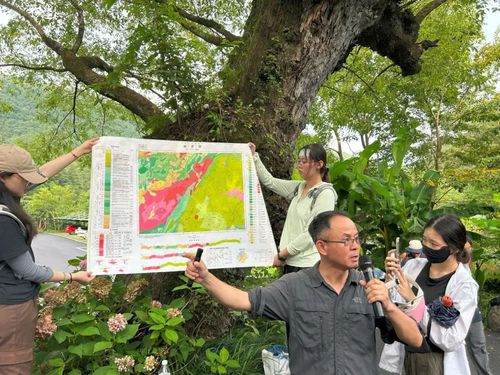

天目山附近地质考察

2025年6月30日下午2时许,学生分组领取地质锤、地质罗盘和放大镜等工具后,顺利抵达天目山首个实习点位——交口村寒武纪灰岩剖面。就在师生们刚抵达剖面现场时,天空便下起了细雨,像是为同学们接风洗尘。随后现场教学中,吕红华老师首先结合区域地质背景,深入介绍了浙江西北地区及天目山的地质演化过程,重点阐释了寒武纪灰岩的地层特征;郑祥民老师则系统强调了野外地质工作的基本规范、安全须知及实操方法。在各位老师的指导下,同学们对灰岩剖面的岩石组分和水平层理构造进行了细致的实地观察与记录。

郑祥民老师、吕红华老师、王辉老师在交口村寒武纪地层剖面前讲解实习内容

完成交口村寒武纪地层剖面考察后,师生们转场至月亮桥附近的奥陶纪泥页岩剖面。这是一处人工开挖形成的典型地质露头。吕红华老师对该套地层的基本特征进行了系统讲解,并重点示范了地质罗盘的操作规范,特别就测量地层产状的测定要点作了详细说明。由于该剖面节理系统发育,密集的节理面与地层层面相互交错,给同学们辨别真实层面和测量产状带来了较大困难。郑祥民老师和王辉老师及时发现问题,现场指导同学们通过仔细观察地层的纹理细节,指出这些纹理才代表地层产状。经过这番专业点拨,同学们茅塞顿开,最终成功完成了地层产状测量。通过上述寒武纪和奥陶纪沉积岩剖面的实地对比观察,同学们了解了在距今5.5亿年至3.5亿年前,该地区为广阔的海域,岩层的变化指示了地区海侵和海退的大致过程。这也印证了吕红华老师在现场教学中特别阐释的“以空间换时间”这一重要地质学研究方法,即由于地层发育存在显著的空间差异性,必须通过系统考察不同区域的地层剖面,才能完整重建一个地区亿万年来的地质演化历程,进而揭示其内在规律。这种将空间分布转化为时间序列的研究思路,让同学们对地质工作的科学内涵有了更深刻的认识。

郑祥民老师、吕红华老师讲解奥陶纪泥页岩特征

郑祥民老师、王辉老师解答罗盘测量地层产状的步骤

下午五点,实习队伍来到当日的最后一个实习点位——天目山保护区大南门,开展对侏罗纪火成岩(以流纹岩和凝灰岩为主)的实地考察。在郑祥民老师和吕红华老师的讲解下,同学们系统了解了该区域火成岩的空间展布特征及其成因机制。通过首日的实践学习,学员们不仅巩固了课堂理论知识,更通过实地操作掌握了基础地质调查技能,切身感受到理论联系实际的必要性,为后续实习奠定了坚实基础。

吕红华老师讲解侏罗纪火成岩特征

杭州西湖复向斜考察1:九溪烟村-杨梅岭-千人洞 志留纪-二叠纪地层剖面

2025年7月1日,实习队伍于酷暑中深入杭州西湖复向斜核心区,考察了杭州西湖复向斜九溪十八涧地层剖面(九溪烟村-杨梅岭-千人洞 志留纪-二叠纪地层)。在老师带领下,同学们分小组完成实习任务:详细描述地层岩性特征、测量地层产状、绘制地质剖面图等。

沿九溪烟村-杨梅岭-千人洞经典路线,同学们系统追踪到了志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪的地层。在九溪烟村点位1,师生系统解析唐家坞组上段紫红色砂岩的沉积韵律与层理特征;转至点位2,观察西湖组石英砂岩、底砾岩及其与唐家坞组紫红色砂岩的界线,分析底砾岩的成因;在点位3西湖组石英砂岩层间砾岩,吕红华老师详细讲解了层间砾石的成因;在点位4观察珠藏坞组石英砂岩;于千人洞点位5,在老师指导下成功辨识船山组灰岩中黄豆状分布的“船山球”藻类化石群(直径2-3mm);最终在点位6,通过燧石结核条带的系统追踪,完成船山组与栖霞组界线的三维空间标定。

吕红华老师讲解西湖复向斜构造与地层特征

在全天的徒步中,师生们顶着酷暑完成跨时代地层追踪。通过实测产状数据与构造现象分析,同学们深刻体会到复向斜研究的复杂性—唯有将野外现象与理论模型相互印证,才能准确解译大地构造密码,这种“用脚步丈量地质历史”的实践,极大提升了同学们的学科素养。

杭州西湖复向斜考察2:玉皇山向斜和宝石山白垩纪凝灰岩

2025年7月2日上午,实习队伍赴玉皇山验证西湖复向斜次级构造。在紫来洞盘山公路侧翼,同学们通过测量玉皇山向斜核部周围的地层产状,进一步理解了玉皇山为典型向斜成山。来到紫来洞,老师带领同学们观察了洞口船山组与栖霞组灰岩界线,结合断层角砾岩、方解石脉及燧石条带的共生组合,现场对石笋、落水洞等喀斯特地貌成因进行了一番讨论。

当日下午转场宝石山金鼓洞,同学们对凝灰岩岩性特征,包括颜色、结构与构造等进行了细致观察。尤其是对于岩层中发育的断裂构造,激发了同学们的好奇和讨论,郑祥民老师和吕红华老师鼓励大家靠近磨光面,仔细抚摸,认真观察擦痕、阶步等特征,判别断裂面两侧岩体的相对运动方向,最终通过测量阶步角与擦痕倾伏向,各小组成功反演出断层两盘相对运动方向(正断层性质),加深了同学们对相关理论知识的理解。

郑祥民老师讲解玉皇山地层特征、吕红华老师解答同学们的疑问

长兴金钉子

2025年7月3日,普通地质实习迎来收官之日。实习队伍来到长兴“金钉子”远古世界景区,师生们首先对全球二叠系-三叠系界线层型剖面和点位(GSSP)进行了实地考察。这处2001年3月被国际地质科学联合会正式认定的标准剖面,完整记录了地球历史上生物大灭绝中最大的一次生物灭绝事件。在吕红华老师的指导下,同学们仔细观察了P-T界线附近的灰岩剖面特征及该地区的地层产状等。随后,师生们来到金钉子地质博物馆参观学习。馆内丰富的化石标本和详实的图文资料,将上午的实地观察与理论知识结合,生动展现了生物演化历程、长兴地区地质构造运动以及金钉子确立的国际认证过程。通过实践与理论相结合的学习模式,同学们对古生代向中生代过渡这一地质重大转折事件有了更为深刻的理解。

郑祥民老师、吕红华老师讲解P-T剖面地层特征

午间,大家席地而坐,便餐休息之后,吕红华老师为本次实习的核心内容做了总结与梳理,特别指导同学们要把地质学基本要素有机贯穿于实习报告的撰写全过程。郑祥民老师充分肯定了同学们的实习表现,勉励大家继续保持求真务实的精神,在未来的学习和科研道路上勇攀高峰。

下午,就在金钉子地质博物馆内,一场别开生面的思政课以“席地围坐”形式展开。学院党委副书记罗艺主持活动,郑祥民老师结合自身40余年的地理生涯,为同学们带来了一场感人至深的分享。他列举老一辈地理人扎根荒野、风餐露宿搞科研的故事,深情寄语在场的杰出青年学子要将个人理想融入国家发展,在求知路上既要追求学术卓越,更要涵养家国情怀。郑老师的谆谆教诲引发了在场师生的强烈共鸣,现场掌声经久不息。

郑祥民老师为同学们上思政课

学院党委书记谭红岩以1999年天目山实习经历为引,深化思政教育内涵。她强调新时代地学人才应立足“三个维度”:一是在具体地质现象中锤炼本领,将野簿记录的每个数据转化为服务国家资源战略的基石;二是在综合视角下创新突破,传承“以苦为乐、以山为伴”的传统,融合多学科知识破解生态安全难题;三是在创造性实践中勇担使命,将地球系统科学认知转化为生态文明建设的中国方案。“地理人永远在路上”,谭书记的结语既是对5天野外实践的生动注脚,更是对科研报国征途的深刻诠释——从丈量山川的脚步到经世致用的征程,地理人的使命始终在知行合一的创造中延伸。吕红华老师则通过几个生动的小故事,向同学们传递了三重嘱托:一是要珍惜野外实习中结下的同窗情谊;二是要理解师长严格要求背后的良苦用心;三是要把握青春年华,勤学苦练,未来及时抓住机会。几位老师的肺腑之言,让同学们深受感动和启发。

学院党委书记谭红岩老师发言

吕红华老师发言

学院党委副书记罗艺主持活动

实习师生在长兴煤山金钉子合影留念

在野外实习过程中,带队老师们充分利用晚间休息时间,仔细检查各小组的野外记录本和杭州地质图填绘作业。针对同学们白天实习中遇到的困惑,老师们都给予了耐心细致的解答和指导。通过这样的晚间辅导,不仅帮助同学们更好地理解了野外观察到的地质现象,还及时纠正了实习中存在的一些问题。特别是让同学们更加深刻地体会到,规范的野外记录是地质工作的重要基础,必须养成认真记录的好习惯。

吕红华老师在晚上检查野外记录 地质图填绘情况

这次地质野外实习虽然只有短短几天,却让同学们收获满满。顶着烈日,同学们穿梭在不同地质年代的地层间,从寒武纪的灰岩到侏罗纪的火成岩,每一块岩石都在诉说着地球演化的故事。实地考察让课本知识变得鲜活起来,亲手用罗盘测量地层产状、观察岩石和构造特征,这些实操经历让同学们对《普通地质学》有了更真切的认识。站在山巅俯瞰大地,更能感受到地球演化的神奇力量。白天翻山越岭采集数据,夜间挑灯整理野外记录,锤炼意志的同时,团队协作中结下的情谊与收获的知识,都将成为成长路上最坚实的基石。

实习学生感悟

地理科学师范 陈正捷:

从交口村到金钉子,四天的实习历程,短暂而触动人心。我们在一场突如其来的太阳雨中开启地质探索的旅程,又在几位老师发自内心的谈话中感受到了地质学习与奋发图强的意义。

我们顶着三十几度的烈日,第一次亲身接触了从寒武到三叠的各个地层,书本上的文字变成了眼前实实在在的岩石。这既让我们对地质学的理解更加深入,也让我们师范生以后在从事教育的过程中更加有底气。

感谢各位老师的倾囊相授,让我们的疑惑能在第一时间得到解答。感谢助教们和其他工作人员的一路同行,让我们的实习能够一帆风顺。也感谢地科院的统筹安排,让我们这一百多人的大型实习能完美收官。最后,要为在场的所有同学们点赞,克服了实习中的各种困难,认真地参与了地质实践,我们都是好样的。

地理科学拔尖 黄兰琦:

本次实习我们来到浙江天目山与西湖地区,在实践中探索各类地质现象,亲身体会曾经只能通过书本获取的地质知识。从一开始面对岩层不知道该做什么、不会使用地质罗盘、不会使用野外实习记录簿到后来小组分工合作,在测量产状之余还能分析地质现象的成因,短短四天时间让我们成长了很多,也对地质学有了更深层次的认识。

在学习知识之余,师生情谊也在野外实习中愈发深刻。忘不了老师们在烈日下为我们讲解,顾不上擦满头的汗;也忘不了在我们遇到问题时,随行老师与学长学姐们对我们投来的关切的目光;忘不了与伙伴们一起用脚步丈量的山河,更忘不了漫天繁星之下,我与伙伴们笑着闹着,唱着属于我们的歌。

吕老师说野外实习是很能增进同学情谊的,我如今是体会到了。我将永远珍藏这段与老师们同学们共同度过的时光,也将铭记这首次野外实习带给我的思考与感悟。

地理人本就应心怀天下,前行万里。如今第一步已迈出,未来,我们定将继续大步向前。

地理科学拔尖 舒清圆:

此次地质学野外实习,让我对普通地质学知识有了更全面的理解与深化。课堂上,层面、产状、岩性、地层序列等知识,只是印在书本上的静态图片。而当我手持罗盘,在岩层面前反复测量;挥动地质锤,敲开一处处岩石的新鲜面时,才真切感受到野外地质现象远比课本理论更为复杂、模糊。

观察岩石的过程中,指尖触摸到砂岩的颗粒质感,放大镜下晶屑闪烁的玻璃光泽,都让我对岩石有了更直观、深刻的认知。绘制剖面图时,平面图上简单的线条,在真实地形中却需要跨越山坡、沟谷。每一处海拔与岩层产状都需仔细记录,当最终在野外记录本上完成绘制,我才真正领悟到地层的三维结构。重建地史时,将零散的观测点位、岩性特征以及地层叠覆关系串联整合,十分钟车程、二十级阶梯的距离,就可能跨越了千万年的地质变迁、沧海桑田。“以空间换时间”的抽象概念,真正在眼前具象化。

这次实习,不仅让我从书本理论走向实践,初步读懂了地面景观的来龙去脉,更为今后的野外实践积累了宝贵经验,奠定了坚实基础。

地理科学非师范 孟凡博:

三小时的车程,队伍到达天目山,我第一次触摸到了大地的年轮。吕先生用地质锤敲开岩石的瞬间,仿佛也敲开了我认知的边界。课本上扁平的地质概念,也在一刹那立体起来——花岗岩的结晶不再是插图上呆板的颗粒,而是阳光下闪烁的辉光;沉积岩的层理也不再是纸面上的平行线,而是亿万年前潮汐在石头上留下的指纹。

长兴的采石场剖面旁,先生引导我们观察二叠纪和三叠纪矿物时,我忽然明白地质学最动人的地方在于它让时间变得可触可感。每一块标本都是穿越时空的信使,带着地壳运动的密码。这次实习最珍贵的收获,不是识别了多少种岩石,而是学会了用地质学的目光重新审视世界——山峦是正在书写的史诗,溪流是永不停止的刻刀。当我的鞋底沾满红壤时,感觉自己也成了大地故事的一个小小注脚。

地理信息科学 葛斯媛:

这次来到浙江进行普通地质学野外实习,我最大的感受就是知识要落到实地才能真正掌握。当我亲眼看到岩石上的痕迹,亲力亲为去实地测量,那些平面的文字和图解才变得生动起来。书本理论是基础,但大自然给出的实际例子往往更复杂,通过实践才算是把课本知识转化为真本领,提升了地学素养。

野外工作是艰苦的,我们连续几天顶着大太阳进行测量、记录,体力消耗非常大。但这是一次极其珍贵的能力锻炼和意志磨砺。团队合作的重要性不言而喻,我们小组成员从一开始的陌生,到后来明确分工,互相帮助。在这个过程中默契不断增强,实习成果一点点丰富扎实。这种共同面对挑战、一起进步的经历,是实习带给我难忘的回忆。

这次实习让我们迈出课堂,走进自然大学堂,从地学人的视角重新体会自然的神奇,敬畏自然,也切身体会到老一辈地理人为了科研的辛勤付出,将会是我在未来学习中难忘的回忆与收获。