为促进师生交流,搭建一个成果分享、思维碰撞和学科交叉交流的平台,孕育学术创新和突破,2023年11月30日上午,地理科学学院博士生学术沙龙于河口海岸大楼A608(分会场一)和A304(分会场二)顺利举办。吴广美、赵光辉、张清源、刘晓娟、牛超、刘少阳等28位博士生先后做了精彩的学术报告。余柏蒗教授、孔翔教授、刘承良教授、胡志丁教授、王列辉教授、谭琨教授、高红凯教授、郑艳玲教授、曹凯教授、陈龙青年研究员、朱利凯青年研究员、白开旭副教授、张红副教授和郭琪副教授14位老师做点评,共有50余名师生参加。

分会场一A608

分会场二A304

会议伊始,胡老师向参与本次博士学术沙龙的各位老师与同学致以热烈的欢迎和诚挚的问候。分会场一由地理科学学院副院长胡志丁教授主持。在上半场,博士们分别作了题为“从北冰洋到南极断面上的大气黑碳的分布特征及其辐射效应”、“城市污染河流在不同降雨事件中的温室气体排放:台风和暴雨将促进更强的排放”、“Multi-dimensional superposition: Rural collaborative governance in Liushe Village, Suzhou City”、“夜间灯光本底值的定义与应用”、“特大城市河网中抗生素的季节变化和空间自相关性”、“高光谱遥感影像精确辐射校正”、“Unlocking biodiversity conservation: The potential of urban green space”的主题报告。

吴广美从“南北半球不同纬度上的远海区域和南极洲的EC浓度的空间分布特征是什么”,“由EC引起的辐射效应是怎样的”两个科学问题切入,对大气黑碳的分布特征及其辐射效应进行介绍。陈龙对其单位的选择及前期物质的来源展开具体探讨。

赵光辉在利用顶空平衡气相色谱法测定河水溶存GHG浓度的基础上,说明了台风引起的高气体传输速率和湍流扰动所导致的降雨事件对温室气体排放的重要性。而郑艳玲就采样是否考虑了降雨前和是否采集了底层水样的关键问题做出了提问。

张清源探讨了在长三角乡村空间已进入大都市区域系统的背景下,大都市边缘地区的乡村治理(苏州柳舍)的过程、特征和机制等问题。刘承良就案例研究的普世价值性问题给出了相关建议。

刘少阳以封控时期的夜间灯光为突破点,分析疫情前后城市夜间灯光的变化,探讨了如何定义和构建夜间灯光本底值和界定出夜间灯光本底值后,是否有助于理解夜间灯光遥感的原理与应用的问题。刘承良指出了夜间灯光的本底值是否流动这一问题的重要性。

丁方方以上海市河网为研究区,基于地理空间数据云,利用监测城市河流的52个采样点构建河网结果探讨上海市河网抗生素的空间分布。在研究的基础上,郑艳玲表达了后续规划创新性亟需提升的观点。

牛超主要聚焦于高光谱传感器相对辐射校正、卫星高光谱在轨辐射定标和机载高光谱影像BRDF校正进行讨论并得出相关结论。胡志丁从对比研究的视角思考并提出相关意见。

刘晓娟在对城市绿地对生物多样性影响具有积极影响的假设下,利用城市绿地数据集、中国栖息地数据集和生产力-动态栖息地指数等数据发现了城市化面积城市绿地面积有所增加,并得出与自然栖息地相比城市绿地植被生产力较低;城市绿地中鸟类物种丰富等结论。孔翔就城市绿地的界定问题展开讨论。

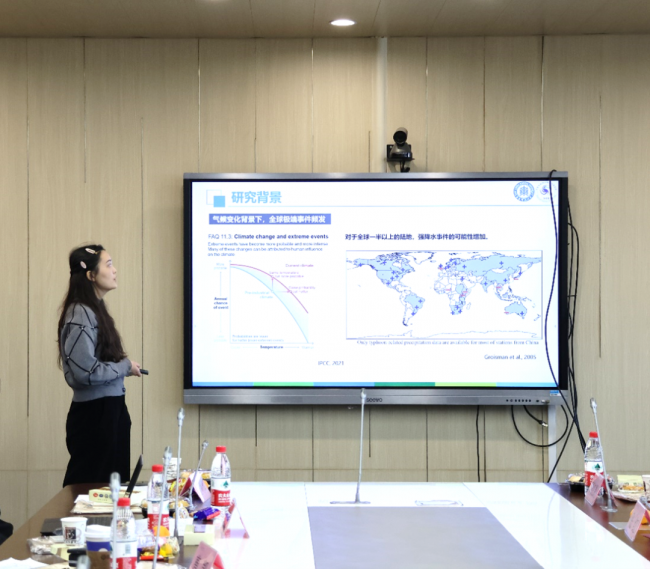

分会场一的下半场进程中,博士们分别作了题为“全球变暖下城市极端雨洪灾害危险性及基础物资配置的研究”、“基于夜间灯光数据的月度工业总产值估算方法研究”、“东南极沿海冰芯海盐记录的小冰期大气环流模式转换”、“飞地困境:超大城市乡村环境治理的过程与机制研究”、“中国三大城市群知识网络与知识生产协同演化路径研究”、“地理大模型与数值气象预报”、“地缘政治与地缘经济:中国在南海的地缘战略工具使用及其影响”的主题报告。

梁埔君从气候变化下城市极端降雨事件危险性、城市洪涝灾害情景和城市物资配置优化三个维度展开分析,得出最优分配策略难以解决不公平问题,资源投入增加是缓解分配不公平的重要途径等结论。郭琪就年轻人对老年人的挤出现象提出问题。

宫文康对NPP-VIIRS月合成灯光数据处理中工业总产值与灯光机理、工业总产值与灯光机理等问题进行探讨。朱利凯和胡志丁从方法的创新性和灯光数据的可靠性问题两个方面展开交流并给予相关建议。

李喆选用直径为9.5cm,长度为108m的冰芯32SC,通过数年层和火山信号识别综合评判以确认冰芯时间范围,并分析冰芯海盐记录在历史气候时期的变化特征和运用旋转经验正交分解提取冰芯海盐成分。郑艳玲指出了结论稳健性验证的相关问题。

于洁采取整体性治理方法,以上海市青浦区白鹤镇万狮村分析环境污染的形成原因、环境污染的治理过程以及整体性治理框架下的治理机制。郭琪就“飞地”治理方法与其展开讨论。

张杰在中国城市知识网络的结构特征及发育机理的基础上提出系列假说,并对城市群知识网络联系时空格局、知识网络与知识生产协同演化基准和异质性等进行分析。郭琪分别就“路径依赖”和“经济学意义”两个方面提出了相关看法。

宋子江对比分析不同数值预报模型,对Transformer地理感知网络框架进行充分利用,说明其预报和预测能力在精度提高、误差降低等方面的优势。朱利凯对此提出应明确“AI特色及产品优势”的建议。

周泽奇对已有文献进行梳理,描述国家行为体可能采用的各种地缘战略工具,构建地缘战略工具使用条件和选择逻辑的“威胁感知—经济联系”模型并提出新的分析框架。郭琪就“原本的决策”谈了自己的深入理解。

分会场二由地理科学学院王列辉教授主持,共有张明等14位博士进行了分享。在上半场中,博士们分别作了题为“气候变化对人类社会福祉的影响——评估、归因与预估”、“适用于巨灾风险评估的中国登陆台风降水模型”、“知识图谱视角的文化传播研究——以《道德经》译本为例”、“不同浓度镁离子和多糖对短小芽抱杆菌诱导碳酸盐矿物沉淀的影响”、“基于Hydrus-3D和CalTOX的典型场地砷污染模拟和风险评估”、“湖光岩玛珥湖沉积物中金属与微生物群落分布特征及其对人类世的启示”、“ldentification of Potential Breeding Sites of Aedes albopictus Based on Deep Learning and UAV Images”、“基于变分推理与对抗学习的高光谱异常检测”的主题报告。

张明通过春困秋乏等自然和人文现象对科学问题的反应,引出地理环境决定论等经典理论,并梳理了国内外的理论和实证进展,得出相关总结与思考。老师们在肯定其理论研究工作的同时,一致指出实证研究在未来深入探讨的重要性。

陆逸建立了台风路径强度随机模拟的评估模型,得出模型考虑复杂地形对降水影响可移植性较强等使用优势的结论。曹凯就台风极端天气评估的必要性做出解读,张红则提出了台风评估模型应用到城市应急和救助方面的可能性设想。

崔钰通过构建知识图谱模式层,进行时空推理,深入分析了儒莲1842年的《道德经》法语译本产生的影响。谭琨老师提议加入中华传统文化典籍的相关内容,曹凯则认为应当证明数据输入的全面性。

于文文探究了微生物在破酸盐矿物沉淀过程的作用,发现岩溶洞穴沉积物 (石笋)的生长机制对外界气候环境响应敏感,是良好的气候代用指标。并得出微生物作用会影响碳酸盐矿物的沉积过程,从而造成代用指标的不准确性,特别是破同位素的研究结论。高红凯老师和汇报人就镁钙比和环境的联系做了更深入的探讨,曹凯则建议结合不同区域不同视角的异质性去更为严谨地控制实验环境。

何天豪使用Hydrus - 3D模拟棕地场地的历史砷污染,在计算大气排放、废水泄漏、固体废弃物排放和储罐泄漏的基础上对该场地砷的健康风险进行评估。高红凯对现实中陆家嘴相关的污染状况进行普及,曹凯对修复的收费问题表示关心。

闫佳在经过样品采集后构建了年代学框架,并通过金属纳微颗粒多元素分析、金属总量分析、微生物群落结构分析分别解析了不同历史时期沉积柱中MNPs来源、金属来源以及微生物对金属的响应,回答了金属及微生物对人类活动起到怎样指示作用的问题。高红凯老师对科研的落脚点提出了看法,张红则更多在技术上对长时间尺度研究如何剥离微生物自身变化影响做了探究。

余可忆通过利用无人机影像建立数据库、训练深度学习模型、模型评估、提出政策建议四步提出了精度评估框架的可行性和可信度等结论。谭琨老师分享了对深度学习的认识,曹凯提出利用AI需要遵循问题导向。

王志威针对背景地物特性复杂、背景与异常难以分离问题,探究复杂场景下背景与目标的统计分布特性,构建一种基于变分背景推理与生成对抗网络的异常检测算法,并结合无人机、多光谱相机等功能,研发无人机智脑处理系统。诸位老师对他的工作进行了肯定,并探讨了更进一步的研究方向。

在分会场二的下半场中,博士们分别作了题为“湖泊表面水温预测及其时空变化特征分析”、“机构养老设施空间多目标优化研究:以上海市为例”、“用拼装理论解释麦金德思想:“心脏地带”再认识”、“HMRFS-TP: 基于HMRF模型的青藏高原近20年逐日无云积雪数据集”、“多维视角下的船舶碳污染跟踪与预测研究——以天津港为例”、“Semi-Urbanization:Split Residential Arrangements of Rural-Urban Migrant Families in China”的主题报告。

许珊珊结合物理过程模型和机器学习模型,构建了用于预测湖泊表面水温的模型以预测未来湖泊水温数据和探索水温变化。白开旭就计算方法的依据和数据来源与汇报人做了交流,高红凯则提出了深度学习的局限性。

周雪晴构建了通用的机构养老设施多目标优化模型,并根据上海市机构的养老设施数据提出最优布局方案。曹凯老师对数据验证提出了更进一步的要求,白开旭则关注到除公平性外老年人去养老机构的意愿、年龄段划分等权重赋值。

牟雅图在三条轴线和德勒兹唯物主义和本体论的四个主要特点的基础上对麦金德思想进行分析,认为其是互相联系的整体。曹凯老师对学术研究的立场进行讨论,白开旭则表示了对此类研究未来能否用定量角度进行检验的关心。

许嘉慧基于HMRF模型生产青藏高原2002-2021年500 m分辨率逐日无云积雪数据集(HMRFS-TP),以最优形式整合了光谱、时空和环境信息,引入了太阳辐射作为地形影响的综合指标,改进产品质量,评估了一个积雪周期内及不同地形条件下的产品精度提升效果。各位老师对研究细节和与其他研究的对比进行深入探讨与了解。

杨洋建立了高分辨率的船舶排放清单,并以航道为实例使用过去30天的数据预测未来1天的船舶污染物排放量,最终实现了船舶排放量的港口细粒度溯源和船舶温室气体的排放量的有效预测。曹凯肯定了研究价值,并提出大尺度研究的可能性。王列辉则认为在应用层面可以增加研究对象。

王文秀通过构建mlogit模型分析得出城市低保家庭的居住模式等结果,认为从半城市化到完全城市化的进程涉及代际接力和实现家庭团聚和城市公民身份的步骤。曹凯关注到研究缘起和变量影响,并对半城镇化做了更深入的理解。

本次学术沙龙在热烈的学术交流和思想碰撞中落下帷幕。为鼓励和嘉奖同学们的优秀汇报,本次博士沙龙基于专家评审打分评出获奖学术报告人员共17名。其中:宋子江、张杰、王志威3位博士研究生获得一等奖, 何天豪、赵光辉、周泽奇、周雪晴、许嘉慧5位博士研究生获得二等奖, 李喆、陆逸、梁埔君、闫佳、于洁、杨洋、刘晓娟、牛超、刘少阳9位博士研究生获得三等奖。

博士生学术沙龙为同学们提供了锻炼表达、提升学术素养和拓展学术视野的机会,并为师生交流互进提供良好平台。本次博士生学术沙龙有效增进了大家的凝聚力和科研热情,获得了圆满成功。