前言

在结束对重庆的调研后,我院人文地理与城乡规划专业2019级本科生的一带一路综合实习继续前行,于2023年2月17日晚抵达宜昌,对实习的最后一站——宜昌市的考察就此展开。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。两千多年前,屈原从他的家乡楚国丹阳秭归(今湖北宜昌秭归)出发,开启其波澜壮阔的一生。屈原将他的理想、遭遇、痛苦、热情,以至于整个生命所熔铸,形成世代传颂的宏伟诗篇,他热爱祖国、坚持真理、矢志不渝的精神浸入秭归人民的血液之中,流入滚滚东去的长江水中,见证从古至今宜昌这座城市在长江深远影响下的兴起与发展。

【图片 屈原祠前合影】

宜昌因水而生,因水而兴,长江作为宜昌的龙脉,在宜昌历朝历代的城市建设中有非常大的影响,并由此形成了宜昌的城市空间建设。

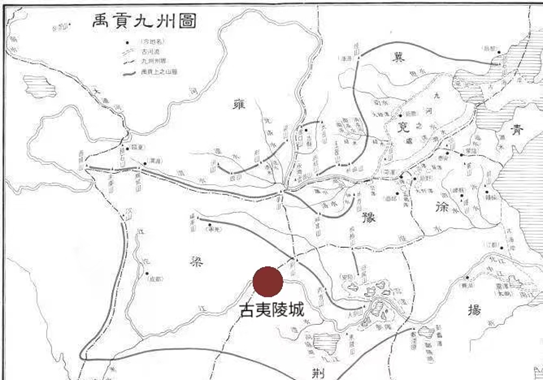

宜昌古称夷陵,“水至此而夷,山至此而陵”,山水相依,山城交融,铸成了“山-水-城”的空间形态,体现的古人天人合一的思想。在楚武王五十年,宜昌地区建成了夷陵城和荆门城两座城垒,这是今宜昌城区最早的城垒,而宜昌人民就在此安稳繁衍生息。到了隋唐以后,宜昌城区的中心逐步东移,范围逐渐扩大。 此外,夷陵古城属于典型的易守难攻之地,其独特的地理优势让其成为“三峡门户”“川鄂咽喉”,所以宜昌自古以来便是兵家必争之地。

【图片 禹贡九州图 图源网络】

近代·开埠烟云

川盐济楚,商埠鼎盛

在封建时代,盐税是国库重要收入来源,盐业由朝廷垄断并严格管控。两湖地区虽地广人多,但不产盐,被清政府划入淮盐销售地区。19世纪中叶,在太平天国控制长江中下游地区后,淮盐运销出现空前危机,为解决危机,政府允许商民自行贩销,自此大批川盐源源不断地进入湖广之地。长江是川盐运输最主要的通道,由于宜昌处长江航运的枢纽位置,盐业的开放促使宜昌百业兴旺,古城贸易空前繁荣,宜昌遂有“过载码头”之称,一跃成为与汉口比肩的商业大都会。

开埠通商,航运兴盛

宜昌独特的区位优势和繁盛的港口贸易,吸引了西方列强贪婪的目光。宜昌作为川鄂咽喉,控制宜昌便可打通长江水道,进而掠夺四川乃至广大西南地区。清政府被迫与英国签订《烟台条约》后,位于长江上游和中游衔接处的宜昌成为对外通商口岸。历史上功能单一的封闭宜昌,开始在全国扮演重要角色,对内地尤其是鄂西的近代社会产生了深远影响。

开埠后的宜昌呈现出三大特色:水运方式近代化,鸦片贸易大宗化,以及商埠城市西式化,古老的宜昌帆船文化进入近代轮运时期。到宜昌开辟航运业务的轮船公司不断增加,除了外国资本,也有许多中国企业开始崭露头角,卢作孚创建的民生公司就是其中代表。1925年,民生公司的第一艘轮船驶入川江。之后经过10年奋斗,民生公司成为长江实力最强的民营航运企业。

【图片 民生公司轮船 图源网络】

绝境撤退,实业致胜

1938年秋,武汉会战打响,宜昌告急,长江水道成了撤往川内大后方最重要的黄金水道。然而,长江宜昌-重庆段滩多浪急、暗礁林立,想要溯江而上,必须在宜昌换船转运。危难当前,民生公司总经理卢作孚临危受命,创造出“三段航行法”,大大加快船只周转,集24艘轮船和850余只木船于宜渝之间分段转运。同时,中国共产党秉持民族大义,通过中共海委水陆各基层支部广泛动员,鼎力相助。铮铮宜昌,倾全城之众,终将民族工业精华10万吨物资设备,3万人员如期成功转移。

宜昌大撤退的成功,对中国抗日战争的胜利具有重大意义。抢运入川的战略物资,为我国保存了工业基础,促进了西南、西北工业区的形成,尤其是以重庆为中心的综合工业区,构成了抗战时期中国的工业命脉;从宜昌撤退的难民中,不乏科学家、工程师等有生力量,为大后方经济建设输送人才,做出重要的经济贡献。

【图片 宜昌大撤退 图源网络】

现代·大国重器

2023年2月18日上午,我院师生来到世界地理的奇观——三峡进行参观学习,了解三峡地区的地理风貌、三峡大坝在地区发挥的作用以及未来发展前景。三峡西起重庆白帝城,东至湖北宜昌南津关,全长约200公里,由翟塘峡、巫峡、西陵峡组成。早在东晋,袁山松在《宜都记》中就对长江三峡的风光有了记述,后世的记载更是不胜枚举,如今,三峡以其雄奇险峻而闻名天下,三峡大坝以此而得名。

长江属于雨洪河流,每年雨季,长江中下游地区的人民都会面临洪涝灾害造成的财产损失和生命安全的危险。近代以来,中国许多领导人曾对三峡的建设发表意见: 20世纪初,孙中山先生就提出过兴建三峡的想法。后在20世纪50年代时,毛泽东主席等人,也曾对长江中下游长期的洪灾问题进行了讨论,提出了建设三峡工程的设想,但受制于时代条件的限制未能付诸实践。

【图片 三峡大坝、船闸、截流纪念园 王思萌摄】

随着我国经济社会的发展与科学技术的提高,20世纪90年代,各方面条件逐渐成熟,经过充分论证,三峡工程正式实施,包含枢纽工程,输变电工程和移民工程。对于移民工程而言,三峡水库淹没的面积为232平方公里,库区移民129.64万人,其占地面积与成本是史无前例的。三峡大坝完全竣工于2020年11月,习近平总书记评价其为国之重器。作为建设在自然景观上的超大型水利工程,三峡大坝对自然所产生的影响具有两面性。一方面,三峡工程在防洪、发电、航运中发挥着重要作用。其中,防洪库容为221.5亿立方米,年平均补水量为157.6亿立方米,全年发电量超过988亿千瓦时,改善长江上游航运里程约660公里,枯水季为下游地区平均增加航道水深约1米。另一方面,大坝的建立会极大地改变所涉地区的自然和人文地理风貌,如三峡水位的大幅波动会产生侵蚀性的地质变化,对河流生态系统分割,对被淹地区人文古迹的破坏等等,此方面一直以来也受到关注和研究。

三峡工程对宜昌市的影响是巨大的。从地理区位方面来看,三峡工程的兴建使得宜昌不再是名不见经转的小城市,在多年的打造中使其成为名副其实的水电之都。从经济方面来看,三峡工程的兴建促进了原料人力物力需求市场的发展成熟,并成为宜昌发展的强有力保障,使得宜昌市的三次产业结构发生了较大的变化,同时,宜昌经济发展的独立性也由此获得提升,由国家重大投资来拉动变为依靠自身而推动,其他省市对移民工作的支持也会给宜昌市带来可观的经济收入,同时极大地促进本市产业结构、产品结构、企业组织结构的调整,作为著名旅游景点也会给宜昌市带来可观的旅游收入。

三峡工程日益成为宜昌市的重要依托的同时,也给宜昌市带来新的要求和挑战。不仅需要稳定发展的社会环境,而且需要高质量的生态环境,以确保其安全的运行和可持续发展。

新时代·绿色发展

长江是货运量位居全球内河第一的黄金水道,在区域发展总体格局中具有重要战略地位。在新时代,宜昌作为长江上游与中游的分界线,坐拥三峡工程,是长江经济带高质量发展绕不开的重要节点城市,在促进沿江内陆经济增长空间拓展、优化沿江产业结构和城镇化布局、推动长江各流域协作发展,缩小东中西部发展差距、保护长江生态环境,引领全国生态文明建设等方面发挥重要作用。

2023年2月19号下午,同学们来到宜昌市城市规划展览馆进行参观。展馆以宜昌市的历史脉络为主线,向观众展示了宜昌市从岩洞到城郭、从水电之都的建成到如今崭新大城市,再到未来现代化特大城市的发展之路。通过聆听讲解和观摩展区,同学们对宜昌的城市建设与发展有了进一步的认知。

【图片 同学们在宜昌城市规划馆聆听讲解 陈思泽摄】

从宜昌城市空间变化的视角来看,宜昌城市的建设依托于长江水道,从最初的临江单核内聚,逐渐向沿江带状组团、沿江多组团演变。长江是宜昌的生命之源,是宜昌发展成为“宜人之城、昌盛之地”生生不息的脉络,三峡水利工程的建设更是为这座城市增添了不断跳跃的动力心脏,让宜昌成为世界水电之都。

【图片 宜昌城市空间演变 王思萌摄】

几十年间,宜昌依托其区位优势条件和得天独厚的水运资源,逐步建设实现了“天堑变通途、险滩变平湖、咽喉变枢纽、深山通高速”等一系列飞跃式发展,内河港航、库区运输、物流业等成为宜昌的发展优势。特别是实现了“宜昌-重庆”的朝发夕至,使李白“千里江陵一日还”的浪漫诗篇变成了现实。

2014年9月,国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,提出依托长江黄金水道,建设综合立体交通走廊,支撑和带动整个长江经济带11省市经济社会协同、互动发展,对于地处长江中游重要航运枢纽位置的宜昌经济发展,无疑带来重要机遇。

《宜昌市长江经济带开放开发总体规划》中提出“基础共建、产业共育、环保共担、利益共享”基本战略,推进“沿江突破、垂江延伸”。坚持把沿江综合交通运输体系建设和临水产业发展作为两大突破口,以“产业主导、协调发展”为重要原则,以新型工业化带动新型城市化,促进商贸物流现代化、农业产业化等。加强规划引导,节约集约利用土地资源,强化生态环境保护,建设“沿江绿色长廊”,通过加强科技创新实现绿色开发、可持续发展。宜昌市委六届十四次全会还旗帜鲜明地提出了“建设长江经济带绿色发展示范城市”的目标定位。

【图片 长江宜昌段沿岸修复图 陈思泽摄】

2018年4月24日,习近平总书记在考察湖北宜昌兴发集团新材料产业园时指出:长江经济带建设要共抓大保护,不搞大开发,不是说不要大的发展,而是首先立个规矩,把长江生态修复放在首位。保护好中华民族的母亲河,不能搞破坏性开发。通过立规矩,倒逼产业转型升级,在坚持生态保护的前提下,发展适合的产业,实现科学发展、有序发展、高质量发展。

总书记的殷殷嘱托让宜昌市在十三五的收官阶段开启绿色行动。按照长江大保护要求,自2017年起,宜昌一手抓全域生态复绿,建设长江生态廊道;一手抓产业升级,培育绿色新功能。通过取缔沿江码头、采砂场,整治入河排污口、建设污水处理厂、关停污染严重的化工企业等措施实现全域生态复绿5.27万亩,修复长江岸线97.6公里,向打造“世界一流的绿色发展带”的总目标不断迈进。

结语

回溯历史,宜昌因长江而“生”、因三峡而“兴”,实现了从小城市到中等城市再到大城市的跨越式发展。进入新时代,在国家“两个一百年”的目标指引下,坚定生态优先、高质量发展、高品质生活的发展价值观,立足国际视野、履行国家使命、彰显宜昌韵味,以更开阔视野、更高定位谋划更高标准、更足动力的高质量发展,宜昌必将迎来再一次的华丽转变,成为长江经济带上的一颗璀璨明珠。

撰稿|周奥成 魏晨琪 赵正旭 刘方健 陈思泽 王思萌

审稿|蒋雪中 李春兰 金敏