前言

广元考察结束后,2023年2月13日傍晚,我院人文地理与城乡规划19级本科生师生一行30余人驱车抵达阆中市,正式开启一带一路综合实习第四站——阆中市的探索。

阆中市地处四川盆地北缘、嘉陵江中游,历来为古代巴蜀重镇,有着2300多年的建城史。自元朝阆州升格为保宁府以来,阆中一直是川北地区政治、经济、文化、教育和商贸中心。阆中站的实习主要围绕阆中古城展开,阆中古城是我国现今唯一严格按照唐代风水理论修建并得以完整保存下来的经典风水名城,也是我国保存最为完好的中国“四大古城”之一。

阆中古城合影

文化源起:山水福地,风水典范

中国传统城市镶嵌于良好的山水之间,通过山川之美与人文之美融合贯通,形成“感通天地”的意境美。阆中古城山围四面、水绕三方,其城市选址是按照中国古代传统风水学的理论为指导选择的,非常符合“地理四科”即“龙”、“砂”、“穴”、“水”的意象,其典型的风水格局成为中国城市选址的典范。

阆中古城沙盘

早在远古时期,对天地和万物的敬畏,就是人类思想飘然而厚重图腾的原初模样。水,一直以来在人类的生产与生活中承载着独特且不可替代的意义,一如农作物因水的滋润在秋天兑换农民春季的播种,再如古代的交通也尤其依赖水的便利。在四川盆地,古老的江水,褪去锐利的侵蚀作用,在平原地区温驯地流速变缓。嘉陵江的水土养育着一方人,上善若水,利万物而不侵。

风水是我国独特的地理文化之一,始于未知的惶恐,展于和谐的智慧。生产资料限制下的中国古代以风水为聚落形态规划的重要参考,使得城市总是偏好于水的怀抱,一如“城南天下稀”的阆州。

阆中位于嘉陵江中游,江水在此自城市的西面南流而来,划出一道弧线之后,在城的东西相望中以近乎平行的姿态北奔而去。此外,盘龙山以古老苍昂的图腾脉络在三面围水的阆中之外蜿蜒,交接着南部亭立的锦屏山和秀丽川河,是为青龙和白虎。宜居与具有章法的格局,寂静却又生动地呈现在风水博物馆的城市沙盘上,模拟着被缩小的川北山水灵气。

阆中古城俯瞰图

中国古代“崇方”、“尚中”,所以城中心的确定和安排是城市建设的重中之重。中天楼位于古城中东西南北主干道的交会处,正应中国风水的“天心十道”之喻,乃阆中城正穴,有“阆中风水第一楼”之美誉。阆中古城建筑布局则以中天楼为轴心,次第展开、状若棋盘,分别与远山朝对并据为底景,正所谓“城中飞阁连危亭,处处轩窗对锦屏”,展现出“天人合一”的至善境界。此外,也因这正穴的传统,中天楼的周围恰恰错落分布着保宁府署、川北道署、文庙、武庙等衙署机构和宗教文化建筑,这也体现了合理的城市功能与职能的区分。

阆州的风水,渠清如许,宜室宜家,那源头活水却在一段师友的往事。秉承着太初历的星辰大海,阆中一直都和天南地北结着落下闳式的缘。

阆中中天楼

地理文脉:文化基因,厚植发展

古城见证了一个城市发展的历史,承载着这座城市独具特色的文化。经过2300多年的发展,阆中凭借其优越的地理区位,积累了十分丰富的地方文化,地域特色鲜明,实乃一座很值得研究的活态“博物馆”。

文化基因包括物质文化基因与非物质文化基因。物质文化基因将整个古城的物质空间视为一个文化基因的综合体。宏观层面,如前所述,阆中古城山环水绕、临江而建、风水意向明显。中观层面,阆中城内街巷呈棋盘式方格网布局。明清传承了汉唐格局,使城内形成了不同特色与功能的街区。微观层面,建筑风貌上,阆中古城具有独特的唐宋格局、明清风貌,古院落融合北方四合院与江南园林建筑的特点,形成“串珠式”、“品”字型、“多”字型、“倒插门式”等风格迥异的建筑群体,古建筑的雕饰镂刻玲珑剔透、变化万千,这些建筑特色营造了阆中古城浑厚而带有神秘色彩的文化氛围。

历史人文方面,阆中具有特色的宗教、科举文化,这与风水、建筑等文化一起构成了丰富多元的阆中历史文化。

汉唐之后,有很长一段时间,由于阆中的特殊政治、经济地位,各民族文化在此交融,宗教风气兴盛,各教派汇集与此。阆中的宗教文化最终呈现出五教并存(佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教)、中外融合的特点。多种宗教在兼容并蓄中不断发展,这对当地的文化、艺术以及生活习俗等也起到了重要的影响和推动作用。

明末清初,阆中作为四川临时省会,因承担本省科举考试需要,修建了川北道贡院。川北道贡院是我国现今保存最为完好的古代省级乡试贡院,对于古代科举文化的学习、研究有着重要价值。此外,在整个科举考试阶段,阆中诞生了众多状元、进士、举人等,为朝廷输送了不少的人才。

饮食文化方面,千百年来,阆中流传了许多美食,具有代表性的有张飞牛肉、保宁醋、张飞压酒、白糖蒸馍等,吸引着全国各地人们慕名而来。

阆中“保宁醋”灯笼

手工技艺方面,阆中丝毯织造技艺最早始于明朝,发达的蚕桑业促进了阆中丝毯行业的兴盛,被列为国家级非遗项目。而今,阆中丝毯得到了世界的认可,阆中主动融入一带一路建设,跨入世界丝绸发展大舞台,也带动着中国优秀传统文化逐步走向世界。

资源开发:活化传承,古城新生

2月15日上午,我们来到华东师范大学与阆中市人民政府合作成立的地理文化与生态文明研究中心进行参观,在政协工作人员的陪同讲解下,从古城开发与保护的角度重新认识当代发展中的阆中古城。

阆中地理文化与生态文明研究中心合影

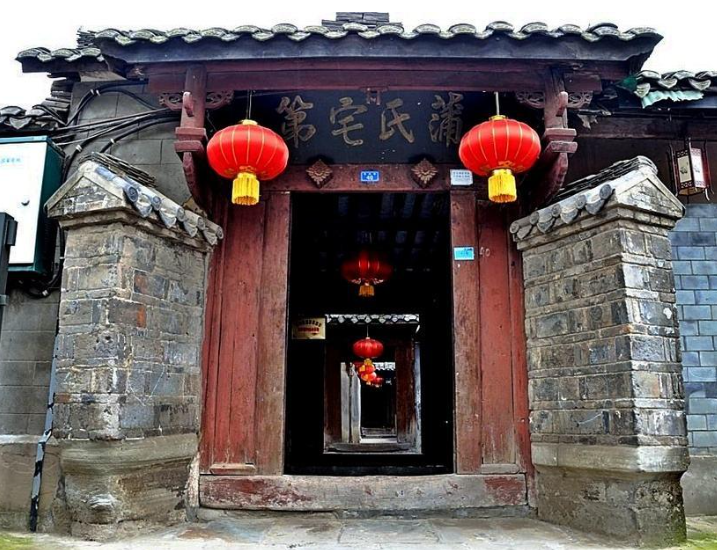

在古城的保护过程中,较好地维持了古城居民原本的生活状态,让朴实的居民生活成为古城的一道“风景线”。古城交通、教育等基本公共服务持续改善,并在古城内保留了办学时间达到百年的民族小学,其古色古香的建筑完美融入了古城风景。在古城活态保护中,通过功能转化和产业植入,让古建古宅活起来、用起来、动起来,激发古城活力,让人们不仅仅能够看到古色古香的建筑,更能从心灵上感受到古城的历史文化。蒲氏宅第位于笔向街南面,1987年被阆中市人民政府定为“一级重点保护古民居”,其特别之处有二,一是其特别的构造,二是其优秀的家风。如今的蒲氏宅第仍由蒲氏后人居住,并利用古宅经营了客栈,配合影视拍摄,成为阆中古城对外宣传的名片之一。

阆中蒲氏宅第

从城市规划角度来看,在阆中古城发展已经趋近于饱和的情况下,政府提出向北发展、向北生长,为古城的保护留出充足的空间。在古城的交通发展过程中,曾有方案提出要将火车轨道穿山而过,为保护古城“山围四面,水绕三方”的风水格局,最终选择绕山而行。在古城内部发展与扩展过程中,政府也提出建筑限高等政策,既保护古城的整体观感,亦满足“能让青龙高一丈,不让白虎占一头”的风水格局。

阆中古城居民午饭时光

旅游是文化性很强的经济活动,建筑遗产则是历史文化的遗留,旅游和建筑遗产这种文化上的天然联系,决定了两者必须有效地结合。在高速发展的快节奏时代,古城镇以其传统的建筑风格、独特的文化底蕴、隽美的景观风貌,吸引着无数游客,创造了巨大的经济效益和社会文化价值。一方面,旅游的发展可以增加区域内的人流、物流、资金和信息流的流动,为社会提供大量的就业机会,另一方面,还能推动不同地方人民之间的彼此了解,并有力地促进文化的相互交融。值得一提的是,阆中虽然曾留下令人艳羡的昨日辉煌,却也不得不面对被边缘化的现实。作为四大古城之一,与极具异域风情的丽江、成功开办国际摄影节的平遥古城、以及位于长三角经济发达地域的安徽歙县相比,阆中古城虽已打出“风水古城”的招牌,但其旅游的知名度仍相对较低。

在现在以及不远的未来,如何正确处理好古城发展和维护的关系都是地理学者与城市管理者的重要任务。古建筑保护就是保护历史文化的载体。但是,对于这样一个大型古城的保护并不是静态的保护,不是简单地将历史建筑包起来、围起来,而是将要传承好、发展好、利用好其充满人文气息的丰厚文化遗产,实现“城”的保护和“人”的发展相统一。其中,促进历史文化与现代文化相融合应当成为古城“破局”的关键。在以人为核心的新型城镇化建设背景下,未来的特色城镇建设更应该传承地方文化基因,通过文化聚合,突出文化特色,建设具有独特文化底蕴和文化魅力的特色城镇。

未来节点:优势凸显,协调发展

从春秋战国时期的秦制巴郡,阆中作为连接汉中与巴蜀的重要节点及军事战略要地,得到重点修建;到唐代汉城西南迁移,风水阆中初现,形成现代阆中古城的雏形;再到现代原生态的中国“四大古城”、最佳生态旅游目的地。在2000余年的历史洗礼中,阆中的城市形态、城市功能、城市区位也在不断演进,为这座城市积累下了丰富的历史底蕴,也让我们看到这座城市无限的发展可能。

从川渝地区的尺度上来看,阆中城三面环水,被嘉陵江环抱,是现今我国西南地区航运的重要经由地;兰渝铁路中的重庆—广元段、国道212线和国道347线穿境而过,使阆中的陆路交通也四通八达,促进了这座千年古城与外界的交易与交流,大幅改善了阆中市民的城市生活。

而从全中国的尺度看阆中,在第一产业方面,阆中素有“阆苑仙境”之誉,气候湿润且土地肥沃,第一产业发达,被国家和四川省确定为商品粮、蚕桑、棉花和油桐等农产品生产基地;在第三产业方面,阆中作为四大古城之一,旅游资源十分丰富,独特的风水文化、厚重的历史沉淀、诗意的城市景观等元素都促进了阆中古城的旅游业发展进程,一定程度上奠定了其在我国旅游业界的地位。

最后,阆中在我国“一带一路”战略中同样扮演了其特殊角色。习主席在一带一路倡议中将川渝西南地区定位为“一带一路新的战略支点,21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户”。未来,西南地区可以利用其内陆纵深广阔、人力资源丰富、产业基础较好等优势,推动区域互动合作和产业集聚发展。此外,阆中是“一带一路”起点的西安与西部开发支持城市重庆之间的重要节点,阆中丰富的特色产业也将在一带一路中,为我国的出口贸易做出其贡献。相信在“一带一路”战略的支持下,阆中将不仅依赖于旅游业,而可以博取更多的发展机会,充分发挥其产业与区位优势。

结语

一带一路一节点,一山一水一方人。在阆中,我们感知传统风水文化,我们惊叹于古人的规划智慧。在阆中,我们陶醉于古城风采,我们探求地方人文底蕴。在阆中,我们追寻城市历史的脚步,我们憧憬未来的区域地理格局。

阆中站的实习告一段落,我们衷心希望阆中的发展越来越好,一带一路建设将会迎来更加美好的未来。

撰稿丨兰玲 徐婉晴 匡佳文 申雨帆

审核丨李春兰 段德忠 金敏