前言

胡焕庸线是中国人口地理分界线,以极简明的几何表达揭示了九州大地无数个春秋熙熙攘攘生存的最后安排,从瑷珲到腾冲,既是空间上的视觉分割,也冥冥之中昭彰了那滚滚不息的历史长河。丝路从长安向西,经过半山甘肃的河西走廊,贺兰山在后方渐渐隐去,拓展着人口地理的无形屏障,黄土黄河,那时并非旷野的无踪,而是浩然的磅礴。随着地球的自转和公转在宇宙的尺度下与人类无关地继续运动,唐宋元明清,长安的声音渐渐微弱,西北方向,是另一个意义的边缘。

秦岭之南山外山,汉中是这段人口地理空间格局变化的一个见证者。秦岭分割了亚热带与暖温带,丝绸之路时期,被大巴山拱卫的汉中天然拥有中国南方的地理身份,一度占据着邻近国都、南通巴蜀的优越传统区位,青石板砖上处处响荡着听不见的驼铃声,以历史人物和近乎垄断的汉茶构成着丝路的反向延伸。后来,山形依旧枕寒流,世事苍狗却如沉舟侧畔,数不清的先人用脚踏遍与丈量皇天后土的最后安居,直至稳定于胡焕庸线确定的人口张力空间。这个空间中,在今天的陕西、甘肃、四川交界一带,胡焕庸线直直地斜贯,切过了渭水和汉江,嘉陵江发育自陇南流入四川,绵长的秦岭和大巴山脉向西至此合围,擦着川西高原的东部没入云南,四川盆地与汉中盆地如同东侧苍茫大地微笑的大小酒窝,说着这是中国人口地理空间向西的最后沃土。

这沃土之中,汉中与那丝路故事,且听慢慢道来。

(胡贤之撰写)

Part 1秦岭之南山外山

2023年2月11日(癸卯年正月廿一),华东师范大学城市与区域科学学院19级本科生在老师们的带领下乘坐D5625次火车,沿着西成铁路,穿越秦岭,由西安抵达汉中。初入汉中,走出熙熙攘攘的火车站,就感受到与古都西安截然不同的风土人情。天空虽是和西安相像的阴天,但空气却很清新,北风也不再吹着人们瑟瑟发抖,反而是凉爽的微风拂面,带给刚经历过暖气“蒸烤过”的我们一阵舒服的凉意。街上的人们也不再说着铿锵有力的西安话,反而操着一口幽默诙谐的四川方言;中午饭桌上少了馒头的身影,变成了米饭的天下。一切的一切,都仿佛在告诉我们,这不是陕西汉中,而是“四川汉中”,汉中的风土人情相比之下反而与四川更为相近,那么到底是什么原因造就了如此的地理现象?

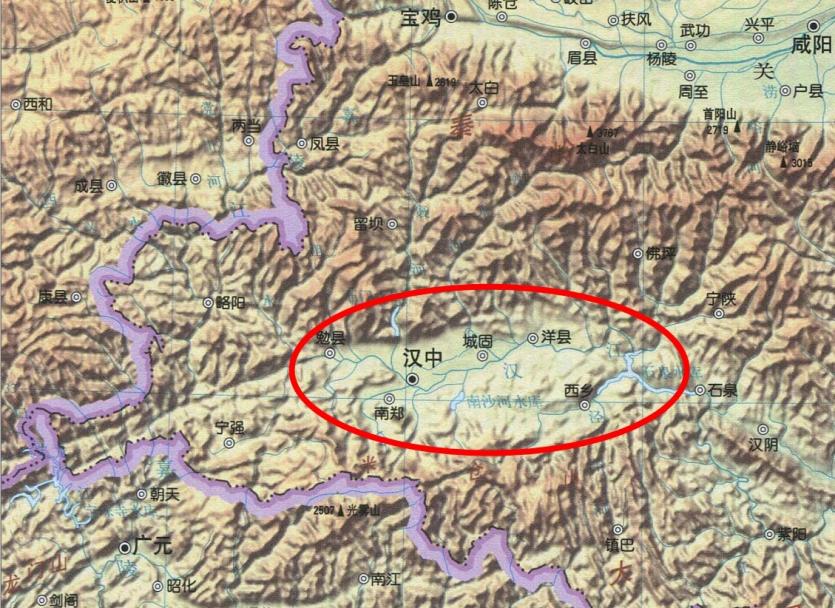

作为一名地理专业的学生,从地理学视角来看,这是自然地理与人文地理共同作用的结果。首先,汉中的地理位置位于群山环绕的低洼谷地,北部倚靠着巍峨的秦岭山峰,南部绵延着横亘千里的大巴山脉,两道天险之间,古老的汉江横贯全境,在盆地中留下了一片广袤的冲积平原,此地名为汉中。虽然南北两山分别阻隔了汉中与巴蜀、关中的交通,但二者之间仍有差异,北部秦岭平均海拔约为2000米,主峰太白山高达3783米,除此之外也有多座山峰海拔超过2600米,对于汉中人而言向北沟通关中地带充满不便,甚至对人们的日常出行构成危险;而南部大巴山的主峰箭杆山海拔仅为2534米,其他山峰则处于1000-1500米之间,相比之下,北高南低的地形推动了汉中人与南方巴蜀地区的沟通交流,使得二者互通有无,当地的生活习惯与风土人情也与四川更为相近。

图 1 陕南地形图(来源:网络)

其次,秦岭是我国暖温带与亚热带的地理分界线,高大山脉阻挡北部冷气流南下,使得秦岭以南地区气候湿润,四季分明,年降水量在800毫米等降水线以上,冬季最低温也高于秦岭北部,因此,汉中形成了类似江南“鱼米之乡”的绝佳气候,而四川同汉中均位于秦岭以南,二者同属亚热带气候。相同的气候环境与相同的盆地地形使得汉中不同于陕中陕北,可以大规模种植水稻,因此在饮食上也更倾向于米饭而非馒头、馍等陕北面食。同学们在宁强品尝到的当地特色麻辣鸡,更是地道的四川风味,让人虽身在汉中,却误以为进到了巴蜀之地。

图 2 汉中麻辣鸡(朱雯美摄)

除此之外,从人文地理视角出发,湖广填四川,亦填汉中,历史上汉中地区与巴蜀地区曾属于同一行政区划内,二者之间人文联系更强。由于人员交往密切,汉中方言更加倾向棉柔软糯的西南官话,而非语调高亢、语气硬实的关中方言,语言的高度相似性有利于两地人民交流沟通,为双方合作奠定基础;另一方面,在中国近现代经济发展过程中,南北经济差异显著,陕西的西安所属的北方城市在城市实力与形象方面均弱于四川的成都等所属的南方城市,因此汉中人不愿意被划归到较为落后的北方城市一列,反而投入四川的怀抱,以期谋求更好的发展;最后,三国演义等文史书籍的推广,使得蜀汉观念深入人心,人们不自觉地会将巴蜀与汉中地区绑定,使得汉中人无论在自身身份认同上,亦或是在他人视角下,都与四川更为亲近。

当然,人们总是愿意先入为主,认为汉中既然划归于陕西省,就应该更倾向于陕西的城市,但是实际上,行政区域的划分亦是人们的主观行为,“暗藏着”当时统治者的治国理念。汉中划归到陕西这一事件发生在元朝,当时少数民族当政,为了防止汉族反击,于是在行政区域划分上,抛弃“山川形胜”的地理规则,采用“犬牙交错”的划分方法,以达到防止地方割据的目的。

而四川盆地正符合“山川形胜”的规则划法,如果将汉中纳入四川管辖,四川盆地将四面环山,成为一个相对独立封闭的地理单元。那么只要把握少数几个出口通道,则能依靠有利地形牢牢守卫住疆土,形成易守难攻的局势。加之四川盆地作为天府之国,土地肥沃,物产丰饶,但凡出现战乱,巴蜀之地常常成为割据势力的天堂,因此自古以来就有“天下未乱蜀先乱,天下已平蜀未平”之说。因此,为了防止四川出现割据政权,必须打破环形山势,将四川东北部交通要塞汉中地区交于陕西管辖,二者互相牵制,才能稳定国家政权,便于管理。这就是汉中城市的特点所在,虽近四川,却属陕西。

(朱雯美撰写)

Part 2听不见的驼铃声

打开任何一副丝绸之路的地图,去任何与丝绸之路有关的博物馆,或是任何地图上直接标示的丝路历史路线上,或是任何点径图展现丝路城市之间位置关系中,都见不到一个地名,但是在没有黄沙的路上,确实有这样一座深深踏进两只脚的听不见驼铃的古城,名字叫汉中。

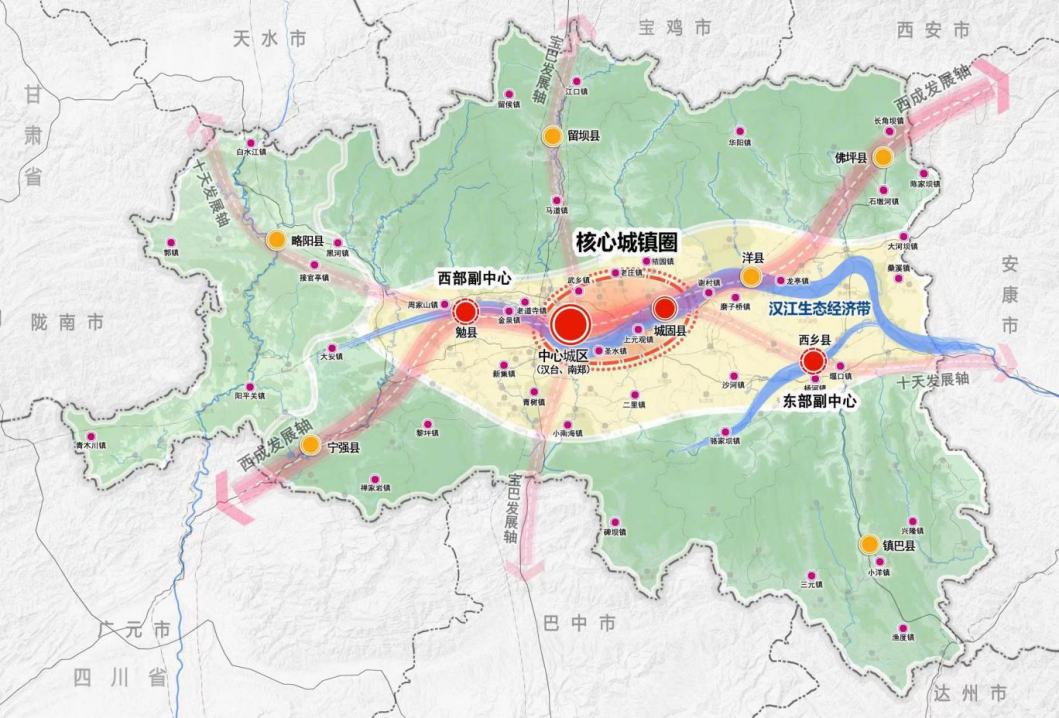

汉中位于陕西省西南部,地处多省交界地带,地级市的行政等级下,汉台和南郑两个区位于汉江凸岸,河流惯性和地心偏转力下的泥沙在此淤积,是古时农业与现代产业有益发展的平原基础。这一凸岸平原向东延伸一段距离,方向与汉江流向相同,分布着汉中县域经济中的翘楚城固县,拥有着汉中的一个机场,和两个市区一同构成汉中市域城镇体系中的核心城镇圈。离开工字型的汉中城区商业地带,在微雨轻雾中乘车向东,走向城固这孕育两千年传奇的土地。车窗的玻璃起雾,单调的发动机声音中偶然“隆”的一声在脚底下生出一股气流感觉的暖,伴随着沿空气和骨质传导的颠簸与颤动,冰冷的雨随着脚步跨出车门如飘丝扑挂在脸上。秦岭的高大阻挡了西北的冷空气,但不能改变山谷因势利导的风和太阳直射点南移的气团间斗争,气温的严峻势头夹杂着富含水汽的风袭取了秦岭以北不曾的清寒。

图 3 汉中市城镇化空间格局(来源:汉中市“十四五”规划)

墓地周围很安静,是适合思考人类命运的地方。中国科幻中的第三类接触因为墓地分成了三个纪元,让我们从星辰大海回到历史脉络:几乎共识的是,关于16世纪前的世界尺度级市场贸易的传奇主角,墓地安息的主人从未缺席。名正而言顺,丝绸之路绕不过张骞,而张骞绕不过汉中城固。城固是汉中经济增值创造最为亮眼的一个县,陕西省内县城排名中常年居于前十,但在这,工业文明的现代特征让位于落叶归根的传统本位,张骞的故乡却是一座并不熙攘的小村庄。

图 4 张骞墓墓区(王思萌摄)

汉中因其极深厚的历史底蕴,拥有极为丰富的文化资源,然而在沧海桑田白云过隙之中,不同时期人类活动因之气候条件、生产力、国内环境的变化,呈现差异化的空间分布,使得在拉平了的长时间历史尺度下,汉中的旅游资源整体来说呈广分布、大分散的特征,使得尽管拥有高铁、空运等现代化的交通方式,北有秦岭,南临米仓的汉中可达性有了极大的提高,但是旅游资源的空间组合现状带来的市域交通与管理成本抵消了城际尺度的条件改善,旅游体验往往不尽如人意。

张骞的墓地并非只有张骞的纪念,这里的建筑布局大致分为东西两部分,西边是城固历史文化的起源与发展,东边是张骞的有关事迹。城固历史文化的若干个展馆之间的通道连接颇具曲折廊道之意味,一如文明发展依赖之汉江。城固悠久历史文化之后,向东经过一片不算高的小片林区,名为“侨心林”,树木多是松柏,林间曲道的尽头是墓地,是接续城固如往人杰地灵的张骞。墓碑尚且认得出“博望侯”,再向南可以在展厅里看见描绘张骞向西域人递上国书的图画,色彩是被厚重遮下的艳丽,风格像是上世纪的版画。

图 5 张骞纪念馆馆前合影

张骞有着“凿空西域”的壮举,是汉中与丝绸之路相联系人物中最易被想到的人物,但汉王朝的汉中有且不只有一个张骞。西汉在内部权力斗争和边境连年战乱中衰落,丝绸之路被历史的风沙渐渐掩埋,光泽黯淡。直到东汉再次建国后的大将窦固成功北击匈奴,边患的扫清中西域50多个国家归于汉朝统治,再次复兴丝绸之路。这场战争中,史学家班固的弟弟班超从汉中走出,投笔从戎,恢复并再次听到兄长刀笔下的细细沙上的驼铃声。东汉前期的汉中人氏蔡伦,创造了人类文明福音的纸,经由丝绸之路,为西方文明的启蒙与理性提前埋下了一千华里的伏笔。

张骞历史博物馆中最为可惜的是没有见到汉时的文物,文字与影像等展示的传媒手段总是让人有点时空错位感,这也不奇怪,毕竟城固只是一个安身的故乡,不是建功立业的文武场。在秦岭以北的文武场西安,陕西博物馆的一百七十万余件文物中,按朝代主体分为秦、汉、唐三代,依据时间顺序走过一段段人群拥挤的路,展出文物的类别似乎体现了张骞凿空西域后中原极有意思的一个变化。汉朝的展厅中,有一面从墓穴中揭下来的墙,是一座门,门槛的两边有两只小兽,中原的兽,门框上刻着尚能理解的图案,最奇特的门的上部构件雕刻着一幅图画,图画的左右两边各有两个身子侧弯、头部侧向,眼神斜向下看,背后若有翅膀的似神非神的人,中间是一个被架着火煮的容器,表达的内容令人费解。后来偶然听到,这是一位西域商人葬在长安的墓,于是突然明白很多。壁画能表达许多丰富的内容,这面石墙后边的石榻也是如此,因此,怀着寻找图画的想法再次折返到秦时期的展厅,然寻寻觅觅,终是近乎没有。秦朝展示的更多是功能性的用物,装饰性的物品占少部分,装饰的表达更多是文字。从文字到图画的装饰表达,或许和秦人尚武、汉朝行礼文的文化性格差异有关,也或许和张骞凿空西域后,阿拉伯文明和罗马文明进入中原,带来异域的审美表达有关,总之可以作为丝绸之路另一个有益有趣的思考角度。

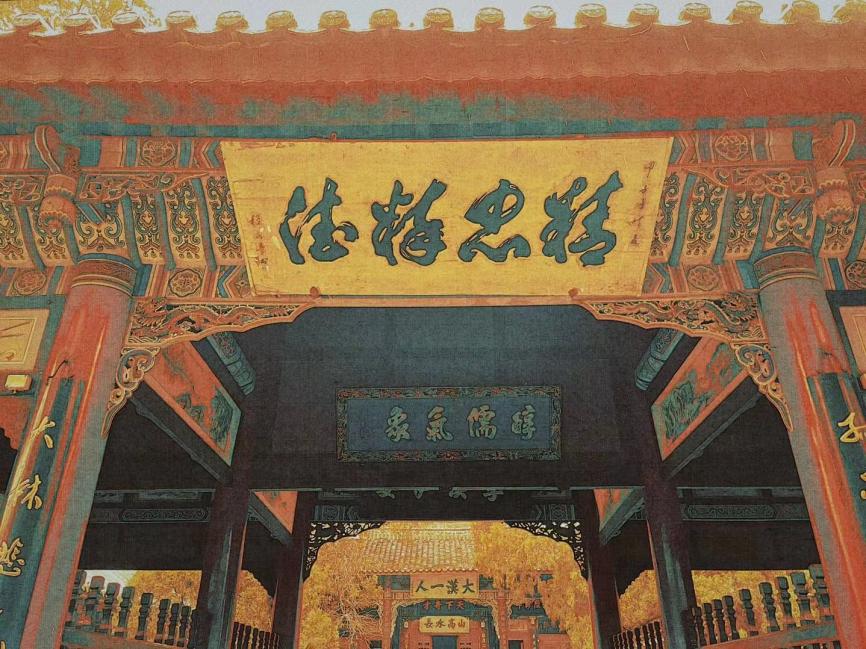

离开张骞故乡后,乘车向西,去往汉中城镇体系中的西部副中心勉县,位于古蜀道金牛道和汉江的交叉点。青山吞吐云雾,有幸埋了忠骨,大约两千年前,汉丞相诸葛亮最后一次来到这里,再没离开过。因为汉中市域内的城镇几乎都依水而建,几个比较大的县城均位于汉江干流,城镇之间的排列呈现一条东西方向虚拟轴线上下偏离不大的横向分布,因此,城镇的总体形态就行政区划而言,都是南北长,东西短的。勉县也不例外,此去的武侯祠位于勉县的中部,离汉水并不遥远,而武侯真实葬于隔江相望的定军山。

图 6 汉丞相诸葛武乡忠武侯祠(陈思泽摄)

汉中是汉王朝初创的基业所在,同样见证了蜀汉的历史,见证了十五次西北而去的复汉旌旗,见证了诸葛孔明用一生对刘备履行的承诺,死而后已,其人未亡。此外,在汉中与丝绸之路的故事中,诸葛亮的北伐也是值得一说的缘起。

图 7 天下第一武侯祠(王喆摄)

汉中有且不只有一个张骞,诸葛亮也是一个”张骞”,不过是向南而去的”张骞”。刘备托孤白帝城之后,诸葛亮实际正式成为三国时代权力的游戏西南一隅真正的掌权人,面对先帝中道崩殂的困难局面,诸葛亮一方面对外继续和吴的外交策略,一面着手发展国内生产,一如魏武帝去世以后休养一段时间的魏国,为未来的北伐战争做物质上的准备。其中,国内生产的一块重要内容便是推广种桑,发展养蚕业,天下闻名的蜀锦很大一部分通过西安为起点的丝绸之路去往了西方,具有很高的经济价值。某种程度上可以说,是蜀中绣娘的手一针一线织出了汉丞相诸葛孔明的六出祁山。在2014年,英国学者提姆·威廉姆斯认为大量极为重要的穿越喜马拉雅山脉的线路连接了中国西部(云南、四川和新疆)与南亚和中亚,是这些地区发展的重要基础,将这些线路统称为“丝绸之路南亚廊道”。回到三国时代,在北伐之前,蜀汉的南方国土发生了少数民族的叛乱,安内而后远道出兵,诸葛亮挥师南下,五月渡泸,深入不毛毒瘴之地,抚定了蜀汉的南部地区,北伐的最后一个国内环境条件达成。在这个过程中,少数民族和汉族之间建立的友好关系实际上畅通了四川盆地向西向南的贸易通道,一路联系到东南亚地区和印度北部,被习惯性的称为“蜀身毒道”,又名“西南丝绸之路”、“南方丝绸之路”,是丝绸之路南亚廊道的第三条线路。

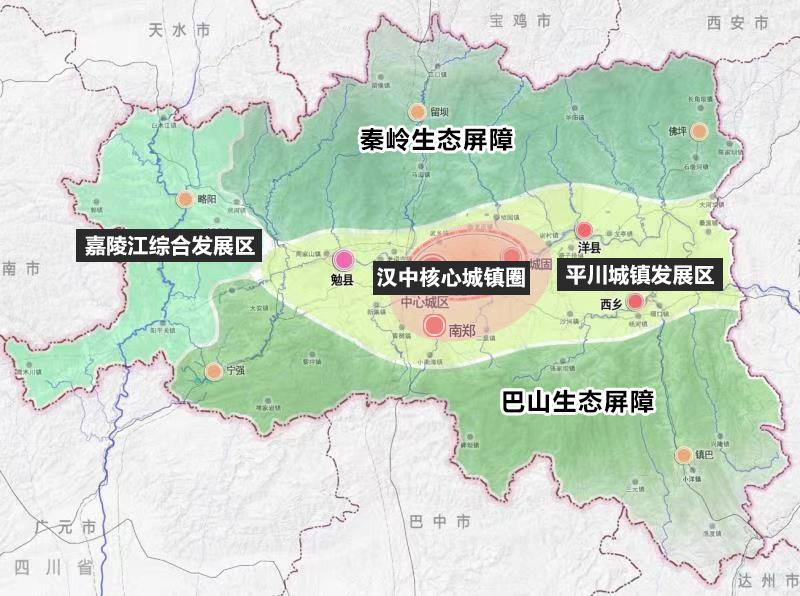

天若有情天亦老,抹过司马仲达最后做了天下执刀人的人物时代,再次从现代说起。在汉中市城市规划的国土空间布局中,可以很明显的看到绿色和生态发展地区占据了市域面积的三分之二以上,也就是说除了中心地区的城镇以外,其它地区承担的功能弱于工业化,实际上其发展重点除了旅游产业等第三产业以外,农业的焦点是茶。两地区之间空间相互作用和联系受互补性、可转移性和干预机会的影响,其中可转移性指除了存在两者之间的供需关系之外,本地产品或产业实现异地输出的一个重要条件是具有一定的规模,存在规模经济或规模优势。汉中的茶业确实如此,拥有着百万亩左右的种植面积,上百万的茶农,著名品牌汉中仙亳至今仍是国内国际闪亮的名片。总的来说,汉中对丝绸之路的参与,除了历史人物,不容忽视的,还有茶。

图 8 汉中市国土空间布局(来源:汉中市“十四五”规划)

汉中茶叶的历史是相当悠久的,具体来说,陕西南部汉水流域属古老的巴蜀茶区,是中国茶叶原生地和中国茶文化发祥地,有着三千余年生产贡茶、官茶的历史。在唐宋之前,巴蜀茶区在中国的茶文化中独领风骚,此时南方大规模的水稻种植尚未推广,人口的繁衍并未达到文明重心南移的程度。历史以来,贵族文人等有闲阶级往往占有更大的文化话语权,这或许可以解释丝绸之路上丝绸作为奢侈品并非贸易额最大商品,只是供应小部分贵族,却取得如此命名的现象。丝绸之路真正占主体的贸易商品,其实是茶叶。且由于巴蜀茶区占据相当长一段时间的近乎垄断地位,丝绸之路上很长一段时间,至少在两汉时期,驼背上装载的都是汉茶,或汉中茶叶。巴蜀地区除了茶叶,还有蜀锦,因此可以想象丝绸和茶叶往往是结伴而行,走向秦岭的那一头,走进长安,又或走进江水下游的其他地区,其中在长安的丝绸和茶叶,一部分宫廷御用,一部分赏赐大臣,一部分在熙熙攘攘的西市在两种或几种语言的议价中最后一路西去。

隋朝开挖的京杭大运河促进了中国南北的货物交流,中国经济重心逐渐开始南移,不过汉中茶叶因其历史悠久的品质,在陆羽的《茶经》中依旧留下了浓墨重彩的一笔。到了宋朝,北宋定都开封,汉中盆地逐渐失去京城周边地带的传统区位,也反映着中国人口地理正逐渐发生着巨大的变化。北宋王朝以西以北,多个少数民族逐渐发展壮大,汉唐旧时的疆界收缩到熙河一带(今甘肃临洮),一方面为了购置优质马匹,一方面通过贸易安抚边境民族的侵略情绪,宋代开始实施茶马互市,也即“汉中买茶,熙河易马”,蜀锦和汉茶再次结伴,成为换取北方少数民族马匹的物资。此时,汉中因茶课而成为大宋王朝同成都、开封并列的三大财源城市。茶马互市的国策在明朝得到了继承,汉中的茶业继续辉煌了三百余年。后来随着满族人入主中原,中国的疆土慢慢到达了帕米尔高原,茶马互市也就不必要存在,此时东南丘陵一带的茶业也取得了长足的发展,全国货物贸易的流通削弱着汉中的茶业繁荣。

(胡贤之撰写)

结语

韩愈《原道》里写道“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”,汉民族之所以是汉民族,绕不过汉文化,汉文化绕不过汉中,如果汉文化有形体,那一定是汉江的模样。汉中的古老可以追溯,汉中的沧桑何其粲然,来到汉江之畔,是与文明的又一次重逢,既是民族,也是丝路,既是现实,亦在梦里。

(胡贤之撰写)

撰写:朱雯美,胡贤之

审稿:段德忠、李春兰、金敏