2023年2月8日傍晚,我院人文地理与城乡规划专业2019级本科生在段德忠副教授、李春兰副教授以及助教金敏等老师的带领下,由上海火车站踏上Z92次列车。经过15小时的旅途,列车自上海沿京沪线转陇海线至西安,师生们由此开启了为期十三天的一带一路实习。

在实习动员会以及前往西安的途中,通过老师们的讲解和学生的自主学习,学生们对一带一路倡议的背景和内涵以及西安的交通发展情况都有了初步的认识。一带一路是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,自2013年提出以来,得到了国际社会的高度关注。截至2022年12月,中国已与150个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。而我们实习的第一站西安,作为古代陆上丝绸之路的起点,在“一带一路”倡议中至今占据着重要的地位。如今西安作为中国西北地区的第一大铁路枢纽,汇集了陇海线、宁西线、西成线、包西线等主要铁路干线,承担了西北地区和我国其他地区客货运交流的重要任务。除此之外,西安在公路运输、航空运输等方面也在不断发展。20世纪90年代以来,西安市交通运输领域发生了历史性变化,交通建设为西安经济社会发展发挥了“先行官”作用。在“一带一路”倡议中,陕西省的定位是:形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。而在以陇海线为丝路新图中心线主线上的西安,它的交通枢纽地位势必使其在新时代的“一带一路”建设中起到引领性的作用。(赵哲宇撰写)

2022年6月21日,首列中欧班列国际货运班列从西安国际港站首发(来源:西安日报)

“如此发达的国际国内交通必然会给这座城市带来多样化的物质条件”,这是当时尚未踏足西安的我们在分析其交通后所得出的结论。而伴随着车轮在西安站的缓缓停下,这座横亘了中国历史数千年的城市用它那独一无二的风采,印证着我们的观点。

对于西安的考察自登钟楼鼓楼始,至西市博物馆终。钟楼作为西安城市中地理位置极佳的瞭望点,直观地揽收着城市的气息,小到车马流水,大到城市的天际线尽收登高者眼中。而相较于美景,更吸引我们的则是环绕着钟楼的商业的交织,从极具西安当地特色的肉夹馍、面点,到完美融入稍显古色的建筑中的星巴克、迪卡侬等“外来户”,其中点缀着诸多形形色色的商业内容,使得整个市中心颇有百花齐放之感。

自钟楼眺望鼓楼(杨希拍摄)

自钟楼下,不远处便是回民街——虽然言称回民街,但是商品并不局限于回族特色,来自天南地北的小生意者汇聚于此,有来自湖南的臭豆腐,有东西融合的油泼辣子冰淇淋,等等,共同构成这座城市微观语境下的物质生活。当然,要更为直观地看到西安这座城市,其城墙无疑是最合适的地方,沿着全长13.74公里的砖石道路骑行一周,城内古朴的建筑群落与城外新颖的高楼大厦相呼应,城内隐藏着的传统生活内容与城外现代化的都市生活相映衬,用景致与生活诉说着着这座城市的包容性。

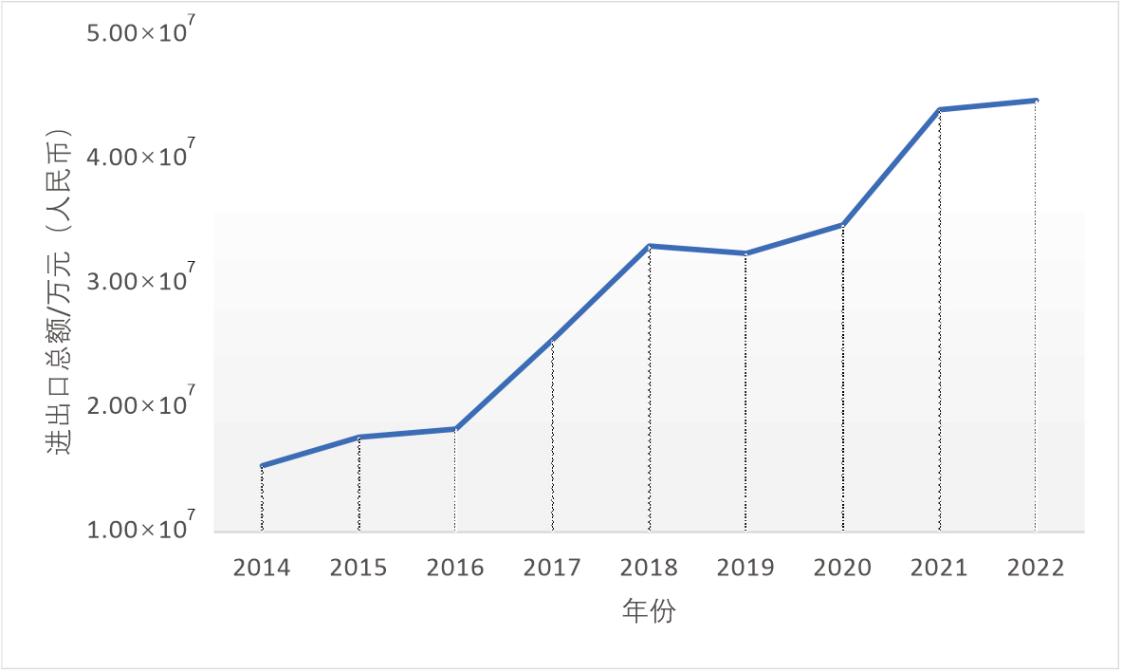

水手们出海时往往谈及冰山,而作为陆上的“水手”,我们目光所及也只是西安中外物质交流这座浩瀚冰川的一角。在上述这些繁荣多样的商业之下,隐含的则是沿着西安作为“一带一路”节点城市所承载着的对外交流成就。在刚刚过去的2022年,西安对外贸易取得了显著成就。2022年全市进出口总值4474亿元,其中出口达到了2801亿元,增长17.3%,较之于全国平均水平高6.8个百分点。其中更为隐蔽的“水下冰山”——全市跨境电商交易规模,则达到了144亿元,增长46.4%,可谓是“突飞猛进”。

西安市历年进出口总额(数据来源:西安市的统计年鉴)(张智鸿绘制)

在取得如此瞩目成就的同时,西安对外开放载体不断扩展。中欧班列“长安号”开通跨里海、黑海新线路,稳定开行全国唯一的境内外全程时刻表班列,“+西欧”线路增至18条,全年开行4639列,同比增长20.8%,运送货物总重411.7万吨,开行量、重箱率、货运量等核心指标稳居全国第一。这些交通内容的充实,必将进一步刺激这座城市的多元、繁荣发展。(张子辰、张智鸿撰写)

西市博物馆师生合照

繁荣的城市,多元的生活,不断发展着的对外交通以及考察过程中诸多的博物馆与遗址,特别是从车站出来便能看到的大明宫国家遗址公园,这些情景交织,在我们的眼前,竟然隐隐开始浮现出千年前的西安—古长安城,以及那条与其息息相关的古代丝绸之路。

西安,作为我国古代建都朝代最多的城市和使用年限最久的都城,不但反映了古代在城市建设领域的巨大成就,也全面展示了当时中华文化的最高水平。它与同时期的罗马遥相呼应,是代表东西方灿烂文明的两颗明珠。而古时的丝绸之路,正是始于这座当时的都城,自张骞从长安出使西域后,开始得到发展的。

“丝绸之路”这一概念由德国地理学家李希霍芬在1877年提出,顾名思义是运送丝绸为主的商路。出土于陕西石泉县的汉朝的鎏金铜蚕是体现汉代养蚕缫丝业兴盛和中西丝织品贸易繁荣的代表性文物,也见证了2000多年前先辈们开辟“陆上丝绸之路”的历史。蚕身首尾共计9个腹节,胸脚、腹脚、尾脚均完整,体态为仰头或吐丝状,也说明当时人们通过蚕桑生产已熟悉蚕的生理结构。据《石泉县志》记载,此地古代养蚕业就极为兴盛,加之鎏金工艺的发展,有条件以鎏金蚕作纪念品或殉葬品,养蚕缫丝业在汉代也达到高峰。西汉的丝织品不仅畅销国内,而且能通过丝路途径西亚行销中亚和亚洲,而中国通往西域的商路以“丝绸之路”驰名世界。

鎏金铜蚕(乔祎然拍摄)

而在经历数百年的演变后,丝绸之路逐渐成为连接东西、横跨亚欧大陆7000余公里的陆路交通线,并在唐时达到空前繁荣,出现“东西使者,络绎不绝。商贩胡客,相望于道”的盛况。亦是在这一时期中,丝绸之路对于当时长安的影响在物质层面得到了重要的发展,对其城市形态也造成了一定的影响。

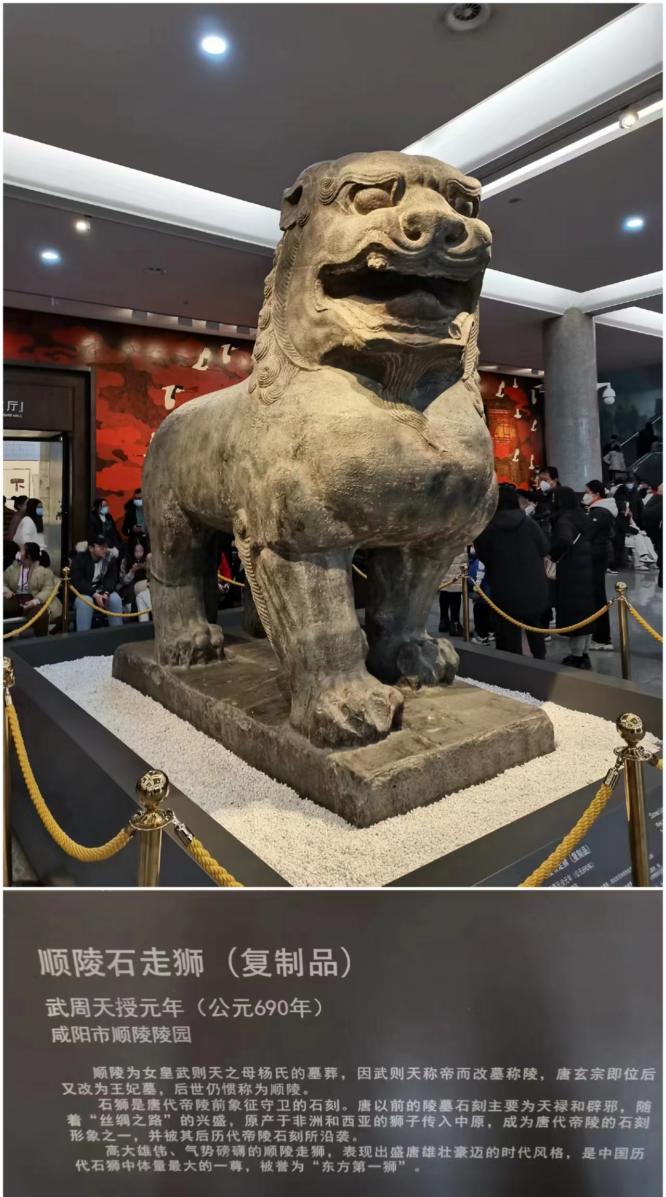

丝路贸易为双向影响、互惠互利,在陕西历史博物馆和西市博物馆中可以窥见当时西物东渐的状况。途径丝路进入内地的西来之物,除一般性商品外,还包括一些过去不被唐人所知晓的物种,既有动物如中亚良种马、狮子、驴、宠物犬等,亦有植物如葡萄、胡桃、胡椒、菠菜、莲花等,还有大量的西方技术。这些新鲜事物的引进,拓展了人们的视野,丰富了社会生活,促进了文明的交流与融合。例如石狮是唐代帝陵前象征守卫的石刻,而在唐代以前,陵墓石刻主要为天禄和辟邪,随着“丝绸之路”的兴盛,原产于非洲和西亚的狮子传入中原,狮子才成为唐代帝陵的石刻形象之一,并被其后历代帝陵石刻所沿袭。位于咸阳市女皇武则天之母杨氏顺陵陵园的走狮即为中国历代石狮中体量最大的一座,还被誉为“东方第一狮”。

顺陵石走狮(乔祎然拍摄)

作为丝绸之路起点的唐城长安,则在当时形成了独特的坊市制度,构成了有别于外国的棋盘式城市布局。“坊”共有108个,作为居住空间,“市”代表商业空间,包括东西二市,直到唐末期为止,“坊”和“市”在时空上被严格地区分开来,市中西市聚集胡商,而东市则以当地商人为主,客观上体现了在丝绸之路影响下长安城市商业的繁荣与经济职能的增强,而如今我们所说“东西”一词,有可能是来源于此。白居易曾形容唐长安城的坊市面貌“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”。整个城市被划分为108个坊和东西两市。开市以日中日击“鼓”三百声而始,闭市以日落击“钲”三百声而终。拱卫着坊市的城墙修有翁城、城楼、箭楼等军事设施,四个方位开有十二城门供人流、物流出入。西市与西去丝绸之路的开远门近在咫尺,是当时最主要的商品集散地。如果说丝绸之路是一条商路,那么西市就是商品的源头,丝路则为运输干线,两者共同组成了一个庞大的物流体系,因此西市也可以被视作唐代丝路的真正起点。

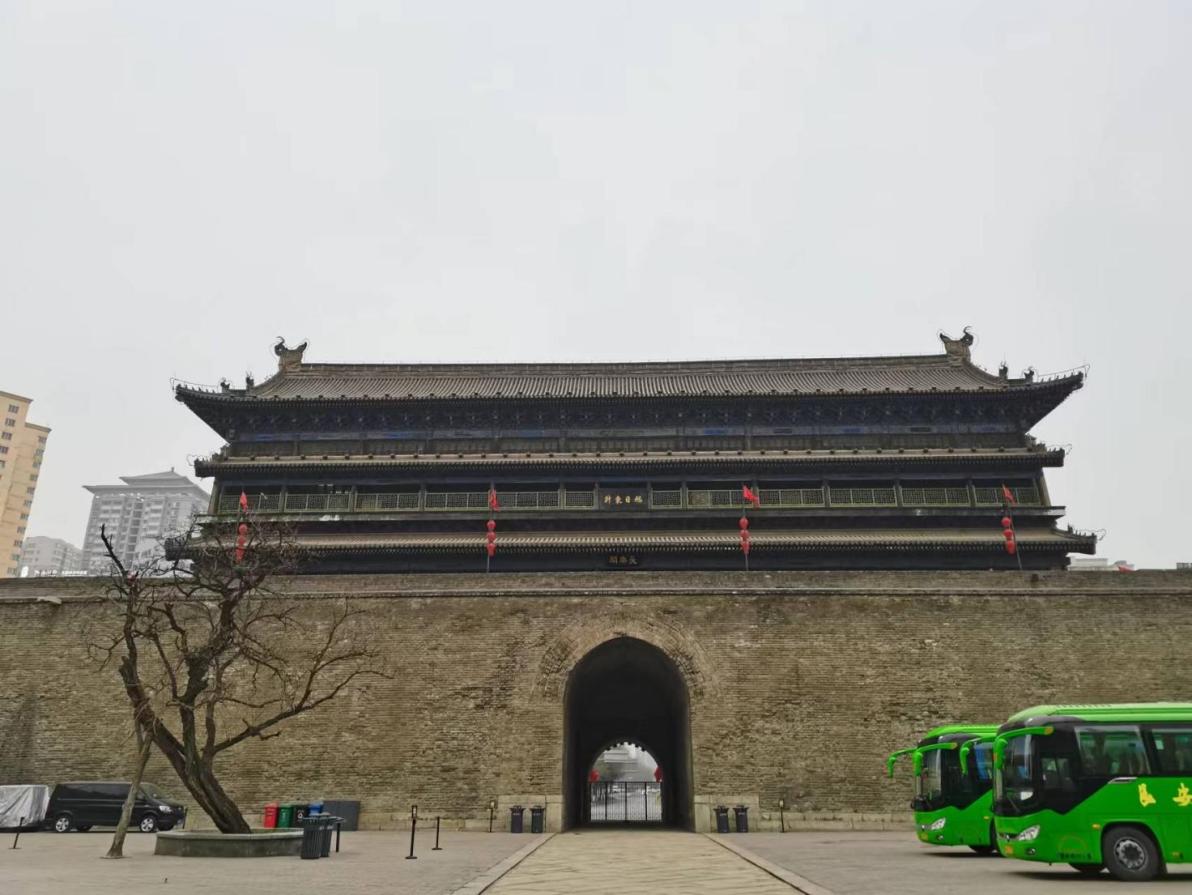

长乐门及箭楼(乔祎然拍摄)

陕西历史博物馆师生合照

“丝绸之路”不仅是一条欧亚的贸易通道,还是涵盖了政治、经济、文化科技、方言习俗、民族宗教等多方面内容的东西交流大动脉。随着“丝绸之路”的开通,作为“丝路”起点的长安城日渐成为东亚文明的中心和著名的国际大都会,中国因此第一次以一个强盛国家的姿态走向世界。陕西历史博物馆中展出的大量文物藏品和汉家陵阙多方面再现了当时发达繁荣的社会经济和丰富多彩的社会生活。

然而,随着安史之乱的爆发,“丝绸之路”逐渐走向衰微。值得庆幸的是,长安城方正对称的城市布局、白居易笔下晨钟暮鼓的城市管理制度却得到了保留。于是在洪武十七年,这座如今被披上诸多传说的钟楼拔地而起,成为城市的中心;而方正对称的布局要求与中国城市围墙传统的东西南北四个城门设计相结合,便形成了如今看来极为规整的以钟楼为中心辐射出东、西、南、北四条大街,并分别与明城墙东、西、南、北四门相接的城建格局。(乔祎然、杨希、张智鸿撰写)

钟鸣则城门启,鼓响则城门闭。钟以动众,鼓以止众。如今我们登上钟楼鼓楼,依稀可想见当年朝来撞钟、夜来击鼓之景。

钟楼夜景(徐晚晴拍摄)

“钟楼是显赫的,而鼓楼是市井的。”直通回民街的鼓楼在夜晚是弥漫着烟火气息的。南北走向、青石铺路,回民街的道路两旁一色仿明清建筑。外酥里绵的柿子饼金黄,热气混着一旁醪糟的浅淡清香传来。麻酱酿皮的叫卖声把人吸引过去,粒粒分明的石榴榨成的瑰红清透的石榴汁又让人驻足。“丝绸之路”让西安市井小吃的丰富度更上一层楼。牛羊肉串的香气总是最浓郁。这是西安气息。

回民街(唐晖玥拍摄)

大唐的长安城在历史尘烟中逐渐隐去,“坊”却仍在繁华热闹的西安市流传下来。城墙根下的永兴坊曾是初唐著名宰相魏征相府所在地,如今成为了陕西省非遗文化特色美食街区。古长安城的街坊式形态充满着历史生活气息。摔碗击锣,热闹非凡。

永兴坊(乔祎然拍摄)

与之类似的还有学习巷。学习巷全段处在大唐右武卫、右骁卫衙署原址上。该坊内建立了伊斯兰教的“清教寺”,也称为“西大寺”,现为大学习巷清真寺。长安作为古丝绸之路的起点,吸引了不少政商人才来此交流,不同文化背景、宗教信仰的人士在定居。而该寺内部一切按照伊斯兰教制度布置,但殿上浮雕等又充分展现了明代建筑风格。开元年间曾改称“唐明寺”,以彰显中华民族对文化多样性、文明多元化的包容态度。(唐晖玥撰写)

大学习巷(唐晖玥拍摄)

结语

2月11日下午,我们坐上驶离西安的动车,前往下一个实习地点——汉中,三天两夜的西安实习落下帷幕。短短三天时间,通过在钟楼鼓楼、大小学习巷、回民街、永兴坊、陕西历史博物馆、西市博物馆等地的实地考察,我们了解了中华文明和中华民族重要发祥地之一,十三朝古都,西安的发展,学习了张骞出使西域,开辟丝绸之路的历史,领略了盛唐时期作为丝绸之路东端的源头和世界贸易大市场的西市繁荣。西安对“丝绸之路”的发展起着重要作用。作为汉唐首都,西安是当时的经济、文化中心,人口密集地区,全国商品汇集西安,因此,与西方的商品贸易,文化交流也都集中发生在西安,独特的区位与历史条件使丝绸之路的开辟成为必然,随着丝路的发展与繁荣,西安成为了整个亚洲的政治经济文化的集散地。自西方引进的域外物种改变了古时西安的城市景观,葡萄、苜蓿等作物在西安城内出现,西域的乐曲在西安城内响起,西域的杂技与幻术在西安城内流行,西安俨然成为了沟通中西方政治、经济、文化的“国际性大都市”。21世纪的今天,在“一带一路”的倡议中,西安仍是“丝绸之路经济带”中的中心城市,在国际经济交流中依然发挥着至关重要的作用。以丝绸之路的起点——西安,作为我们“一带一路”综合实习的第一站,具有显著的意义。沿丝绸之路一路向西,我们继续着“一带一路”实习之旅。(罗振天撰写)

撰写:张子辰、张智鸿、赵哲宇、乔祎然、唐晖玥、杨希、罗振天