谢裕大茶文化博物馆:于博物馆里知习茶文化之韵

2022年8月19日下午,实习师生考察了谢裕大茶文化博物馆和茶山种植基地,以研习千年茶文化在徽州的发展,反思地方传统特色农业产业传承的有效路径。

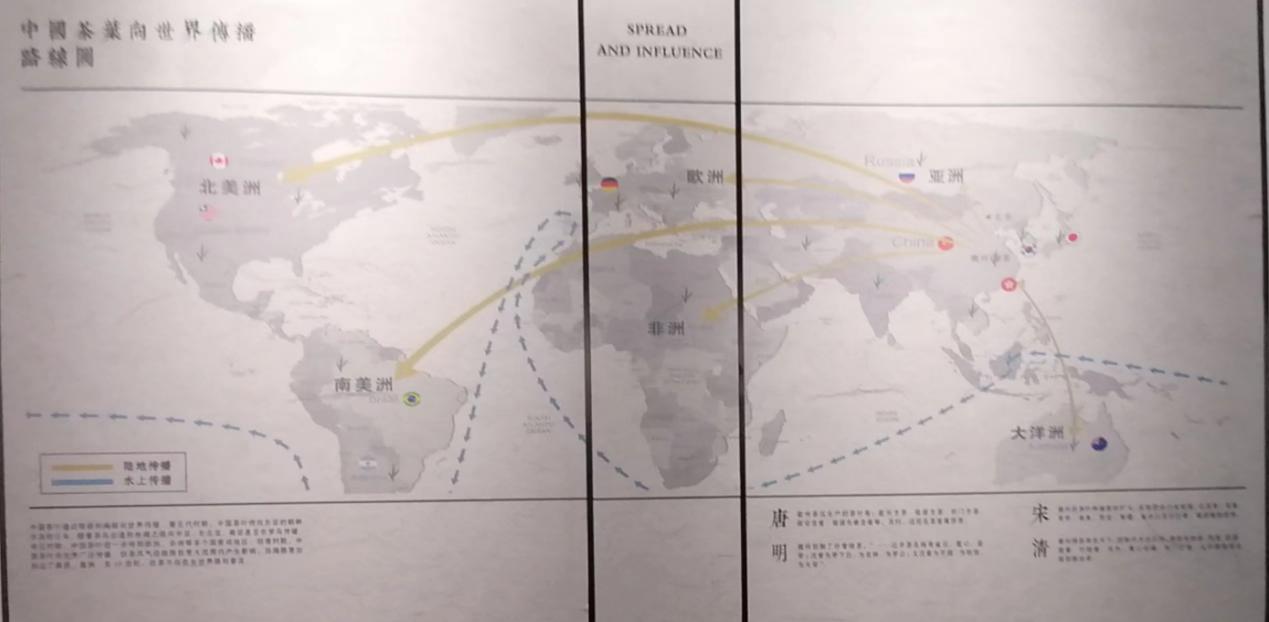

在谢裕大茶文化博物馆,实习师生了解到黄山市独特的地形气候是黄山茶享誉世界的重要原因。在专业展板面前,同学们还着重学习了茶叶的种植以及制作流程,接受了农业知识教育。同时,同学们也从茶文化中进一步深刻感受到徽文化的内涵与价值,认识到茶文化不是孤立的文化现象,而是融入徽州人民的血脉之中,与徽派建筑、徽州篆刻、新安画派等徽文化要素相得益彰,共同促成了徽州文化的繁盛,体现出地域文化的整体性特征。而通过了解徽州茶叶在本土、海外经销的水陆海联运路线,同学们还切身感受到新时代“一带一路”倡议的重要性。

中国茶向世界销售路线图

在谢裕大茶山种植基地,同学们通过阅读宣传展板了解到一年中每个节气的饮茶习惯以及种茶时令。在谢裕大茶博园,孔老师引导同学们反思当地茶博园的建设与开发情况。同学们发现,茶博园总体以茶为特色,设置有观赏茶园、茶艺体验馆等,基础设施条件较好。但是也经营彩虹滑道、卡丁车等大众化的游乐设施,这与徽州茶文化所呈现的地方性格格不入,另外也缺少对茶叶制作过程的详尽展示,从这里积累的经验对同学们未来学习和参与规划相关的工作大有裨益。

谢裕大茶博园茶山种植基地建设考察

呈坎村:在古建筑中感受人地和谐之美

8月20日下午,实习师生们考察了位于黄山风景区南麓的呈坎村。享有“中国风水第一村”的呈坎古村始建于东汉三国,古名龙溪,宋代易名呈坎,“呈”为呈现、显现之意,“坎”为坎坷之意,故“呈坎”揭示人生路并非一帆风顺(一说“坎”取自卦象名)。呈坎村历来被视为徽州的风水宝地,自然环境和人文景观中蕴含阴阳八卦之说,具有极高的研究价值。

师生考察“中国风水第一村”呈坎村

进入呈坎村,师生沿着游览步道先后走过八卦门、东汉水口等新建的景观,不仅欣赏了铺满金黄玉米和火红辣椒的晒场,更跨过平安坎、走上五行桥,近距离观赏了水口园林里的荷花,领略了景区经营者的建设成果。

水口荷花和晒场

穿过灵秀门,实习团队终于由后街进入呈坎的古建筑群,重点参观了位于中二街的下屋和燕翼堂。值得一提的是,燕翼堂在建设之初就融入了防火理念,其自动灭火设计虽然较为原始、简易,却开辟了自动化消防工程的先河,体现了徽州先民在建筑理念上的智慧。之后,师生们途径钟英街、梅家巷中的特色建筑,在环秀桥前眺望了河对岸的“公禁河鱼”,最后来到位于前街有“江南第一祠”美誉的贞靖罗东舒先生祠(罗东舒祠)。

燕翼堂结构示意图

贞靖罗东舒先生祠

罗东舒祠是罗氏族人为供奉先祖罗东舒先生于明代嘉靖年间修建的支祠,坐西朝东,祠堂中门上方悬挂的“贞靖罗东舒先生祠”牌匾原由明代兵部尚书郭子书题笔,但不幸被毁,现在的牌匾是由曾担任国家文物专家组组长的罗哲文先生手书。罗东舒先生是一位隐士,元代皇帝曾多次下旨召他出山,都被其拒绝,体现了历史时期汉人不愿为蒙元王朝效力的民族气节。

在罗东舒祠,孔老师特意邀请到罗东舒先生的第21代嫡孙、徽州文管站负责人罗会定老先生为同学们讲解罗东舒祠和呈坎村的历史。罗老先生的祖父、父亲自晚晴至新中国成立,先后掌管罗东舒祠的祭祀及宗族事宜。罗老先生在长辈的熏陶之下,自幼对家族历史饶有兴趣,晚年致力于文物保护与史料整理,堪称呈坎历史的活化石。

罗老先生首先和同学们一起欣赏了“彝伦攸叙”匾额,介绍了享堂三个三开间的宗庙格局,以及正堂、昭堂、穆堂的内涵,并为同学们讲解了享堂里八面开槽的正殿石柱、雕花悬柱以及石栏柱头的万福雕花等细节,不仅帮助师生学习到宗庙建筑的基本知识,更让师生们体会到徽州先民的志趣追求,体味到中华传统建筑美学的博大精深。

在罗东舒祠二进院的桂花树下,罗先生首先为师生们讲解了罗东舒祠的建造历史、建筑形制,强调罗东舒祠的一期工程为家庙,八十年后进行的二期工程按“文庙”规制建设了“棂星门”“仪门”等,并加高了一期工程,从而形成了目前相对特殊的祠堂形态。在与同学们的互动过程中,他还讲述了呈坎三姓建村、罗家先祖由中原迁入扎根的发展历史,以及自己亲历1950年最后一次祭祖的热闹场面等。

罗会定老先生为师生讲解并答疑解惑

在师生互动环节,罗先生还特别批评导游词里的不少错误,以及景区建设中存在的问题,认为这些都有违传统文化保护的要求。他告诫同学们,在实习过程中不可轻信导游的一面之词,要注重询问当地年老的居民,多查阅文献资料。罗先生的这些教诲,也让同学们深切体会到实地调研的价值。

离开呈坎村,已是夕阳西下。回望千年古村落,别有一番动人的风情。一如它所承载的中华优秀传统地域文化,期待着我们去探究、去保护、去传承、去创造性转化……也许这正是人文地理学者将研究做在祖国大地上的一项重要使命。

全体师生与罗会定先生合影

文案|张扬、刘虹、申裕文、李金龙、李昶嵘、李天宇

排版|张郑颖

审核|孔翔