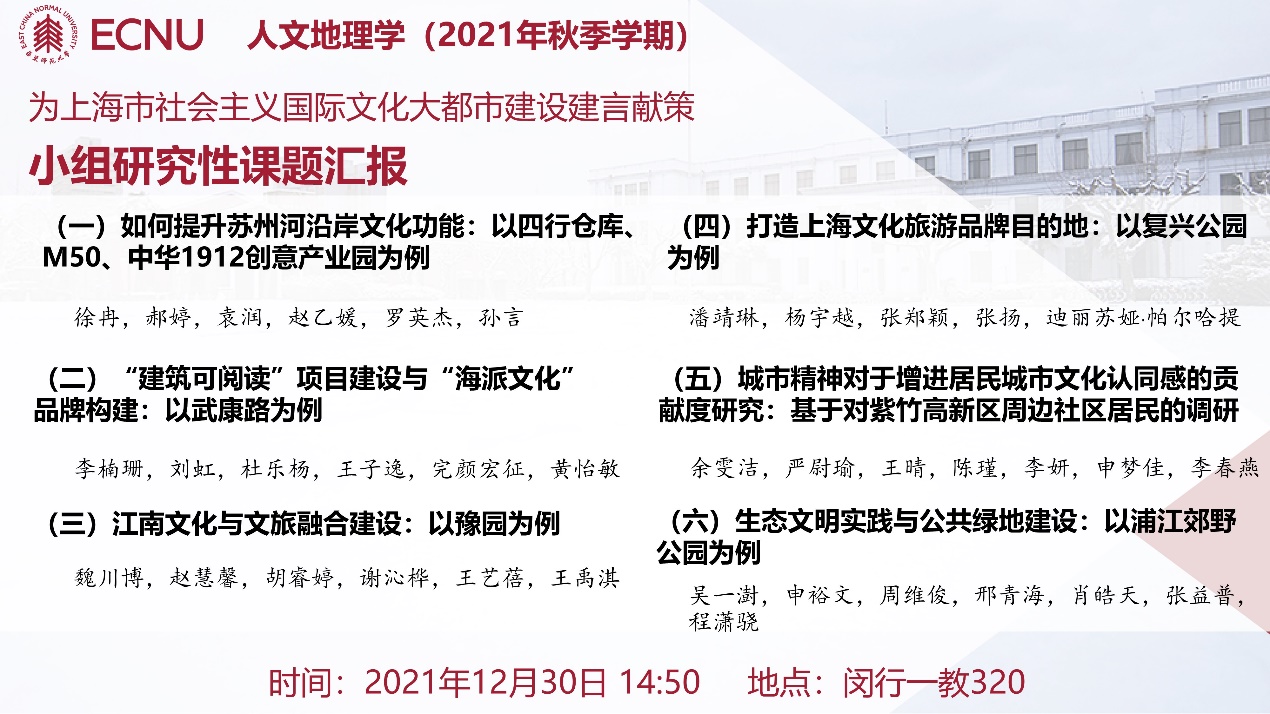

为落实卓越育人对发展前沿导向的专业教育要求,通过寓教于研践行“五育并举”理念,培养学生的科学、创新精神和科学研究能力,我院人文地理学课程多年来积极依托“第二课堂”指导学生基于身边的人文地理现象分组承担研究性课题,以增强学生的自主学习研究和朋辈合作研究能力。本学期的小组研究性课题汇报于2021年12月30日下午进行,2021级新生同学分六组集中展示和交流了“为上海市社会主义国际文化大都市建设建言献策”的相关研究成果。

2021年9月以来,修读人文地理学课程的37位同学分成六个小组,主要围绕《上海市社会主义国际文化大都市建设“十四五”规划》提出的各项任务,结合人文地理学课程所学知识、相关文献以及对上海市典型案例的实地调研,分别进行了课题研究。在任课教师孔翔教授和助教林铭亮同学的指导下,各组同学利用课余时间完成了相关文献阅读、研究方案设计、实地调研、成果整理等各环节研究任务,并通过课程SPOC平台讨论区,及时展示了阶段性成果并与教师、助教和其他组的同学进行了互动交流,为课题成果的集中展示做了较充分的准备。

小组调研过程的剪影

在12月30日的实体课堂上,各小组分别展示了课题研究成果。第一小组主要基于对四行仓库、M50、中华1912创意产业园等的实地调研,探讨了目前苏州河沿岸文化功能发挥的现状及存在的困难,提出了相关对策建议。第二小组主要结合对武康路代表性建筑的文献整理和实地访谈,借鉴新文化地理学有关文化景观意义解读的理论框架及表征、非表征等相关概念,分析了“建筑可阅读”项目与海派文化品牌构建中存在的问题,提出了建筑、故事和人相互结合的解决思路。第三小组的研究主题是豫园的江南文化与文旅融合建设,主要基于问卷调查,分析了游客对豫园的感知意象,从中揭示出豫园在文旅融合发展方面遭遇的瓶颈,提出了可行的改进建议。第四小组主要分析了复兴公园的发展历程和景观特征,提出了将复兴公园打造成上海文化旅游品牌目的地的战略构想。第五小组关注的是学校所处紫竹高新区周边居民对上海城市精神和上海文化的感知与认同状况,运用问卷调查与统计分析方法,初步探讨了上海城市精神对居民城市文化认同的可能影响。第六小组以浦江郊野公园为案例地,从生态文明实践的视角探讨了公共绿地建设中存在的问题,着重就生态文明建设中居民幸福感和获得感的提升路径提出了若干对策建议。

小组汇报

各组代表在汇报后,还接受了其他小组同学的提问和建议。提问和互动环节主要围绕概念辨析、调研方法、研究结论和展示风格等进行,有时还十分激烈,表明新生同学不仅已经通过课程学习掌握了人文地理学的学习研究框架,养成了学科研究的兴趣和意识,更重要的,也在逻辑思维和批判性思维训练中得到了综合素质的提升。

课堂互动与讨论

孔翔教授和林铭亮助教也对各组研究性课题的汇报展示情况进行了点评。孔翔老师特别强调,第二课堂活动旨在让各位同学均获得一次较完整的研究体验,并从中感受学习研究的魅力,增进运用课程所学在日常生活中发现和解决问题的意识和能力,同时,更深刻地领悟到相关政策的深刻内涵,发现人文地理学在研究人类家园中的独特价值,增强以所学服务国家和社会发展的使命感。

教师点评与总结

撰稿:林铭亮

摄影:余雯洁、李妍、程潇骁、魏川博、林铭亮

审核:孔翔