2021年7月19日至7月30日,我院2018级人文地理与城乡规划专业本科生在蒋雪中副教授、李金龙老师、张东老师带领下前往我国西北陆上丝绸之路沿线开展“一带一路”综合实习。本次实习东起上海,西至嘉峪关,横跨2800公里,全程5854公里,途径三省六市共二十二个考察点。在为期十二天的田野实习过程中,同学们结合本科三年来在自然地理学、人文地理学、城乡规划学等课程中所学内容,认真观察、积极调研、实时总结,圆满完成我院首次远距离、多节点的跨区综合实习。

第一站 千年古都,常来长安

受暴雨影响,考察团队乘坐大巴于原定时间后一日到达本次实习第一站,古丝绸之路的起点——西安。作为我国历史上建都朝代最多、时间最长、影响力最大的都城之一,西安凭借其悠久传承的城市格局、恢弘雄伟的建筑构造以及开放包容的文化氛围吸引着古今往来客商与游人。团队在西安的考察也主要围绕古代城市规划与建筑形态、丝绸之路起点的经济文化交流进行。

古代城市规划与形态

在对大唐西市博物馆、西安明城墙、大明宫遗址与永兴坊的考察中,一幅上启商周、下至明清,跨越三千余载历史的古代中国城市形态与市井生活画卷在我们面前徐徐展开。

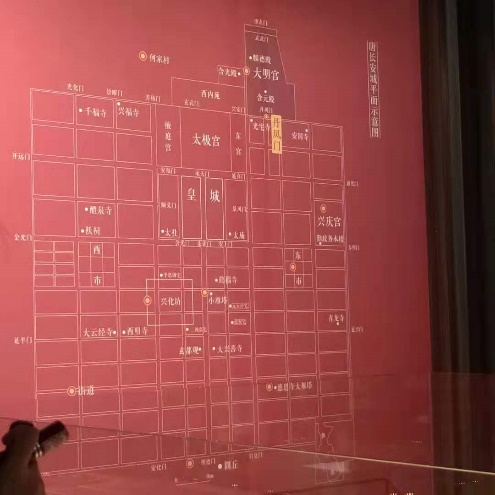

在大明宫国家遗址公园,我们初步了解到唐代西安城“千百家似围棋局,十二街如种菜畦”的棋盘状布局模式。走近大明宫丹凤门遗址,观看投影于丹凤门遗存三条半门道之上的电影诉说历史变幻,真切获得“时空与我,在此交错”的具身体验。而大唐西市博物馆中经修复再现的唐代西市“十字街”遗址进一步完善了我们对唐长安城庞大城市规模与繁荣商业文化的认知。

(图1:十字街遗址,图2:丹凤门复原,图3:棋盘状布局)

登上我国现存规模最大、保存最完整的古代城垣西安明城墙长乐门,图纸上方正的西安城面貌部分展露眼前。沿中山门修建的永兴坊则生动还原了古长安城的里坊形态与历史生活气息,伴随“西安人的歌”漫步其中,陕西各地区的非物质文化遗产与城市人文精神也在此得到呈现。

(图4:长乐门合影,图5:永兴坊布局)

丝路起点交流与融合

紧邻长安西市的开远门是西出长安必经之地,被认为是丝绸之路的实际起点。“此去安西九千九百里”,站在大唐西市博物馆代表性雕塑“丝绸之路起点”前的合影,昭示着我们正式踏上此次西北丝绸之路的探索之途。

作为沟通亚欧大陆的贸易走廊与东西方信仰传播的主要通道,丝绸之路为西安城市文化留下不可磨灭的印记。为保存玄奘由天竺经丝绸之路带回长安的经卷佛像而建的大雁塔,是佛教传入中原地区并融入华夏文化的典型物证。如今沿大雁塔广场而建的大唐不夜城则再现了大唐王朝四海臣服,万国来朝的盛世景象。

(图7:大唐不夜城)

在被誉为“古都明珠,华夏宝库”的陕西历史博物馆中,典雅庄重的商周青铜器、千姿百态的历代陶俑、精美绝伦的汉唐金银器以及举世无双的唐墓壁画让我们感受到历史长河中陕西省积累下的深厚文化底蕴。也在这里我们看到出土于陕西石泉县的鎏金铜蚕,诉说着西汉丝织品畅销国内并行销中亚和欧洲、中国通往西域的商路以“丝绸之路”驰名于世界的历史起源。

(图8:陕历博,图9:鎏金铜蚕)

第二站 西北重镇,金城兰州

离开陕西省,团队按计划来到甘肃省会、西北军事与经济重镇兰州市,自此正式进入西北干旱半干旱地区。在兰州停留的一天时间中同样围绕城市与历史两大主题,考察了兰州整体城市形态以及丝绸之路在兰州乃至甘肃省内产生的影响。

跨过黄河铁桥,我们初次目睹黄河母亲真容;沿白塔山拾级而上,站在山顶观景平台,兰州狭长的城市形态展现在我们眼前。登山归来,团队一行特地来到当地面馆品尝兰州牛肉面。兰州地处去经西域丝绸之路的咽喉之地,自古以来多民族杂居,文化交融。临近的甘南藏族自治州牛肉肉质细嫩,兰州以西的河西走廊种植谷物,兰州本地盛产瓜果蔬菜。藏族牛肉,汉族面粉、蔬菜,再加上回族的精细手艺,牛肉面最终在这座城市诞生。而今具有“一清、二白、三红、四绿、五黄”特征的牛肉面已成为兰州城市的一张独特名片。

(图10:中山铁桥,图11:实习日常,图12:兰州城市形态)

甘肃省博物馆是团队在兰州的最后一站,在馆内常设《甘肃丝绸之路文明展》中,我们再次详细了解到丝绸之路的前奏、开拓、繁荣与绵延等各个历史时期中文明的演变与政治、经济、文化的融合情况。地处丝路东段的甘肃是古代中国通往西方的门户,也是东西方交往主干道以及最活跃的地区之一。丝路的开拓与发展、东西方文化的交流与碰撞在甘肃留下无数璀璨的文化艺术珍品,接下来在甘肃省内的行程中我们将一一见证。

(图13:甘肃省博)

第三站 蔚然奇观,天赐张掖

经过六个小时的火车硬座,凌晨一点半团队一行抵达位于河西走廊中部的丝路咽喉张掖市。发源于祁连山的黑河流经张掖境内,为这片土地带来大片绿洲以及丰富物产,使其地理环境与广义的“大西北”所不同,拥有“金张掖”的美誉。

在祁连山北麓马蹄寺石窟群,我们得以窥见丝路文化交融盛景之一隅。历史上众多部落、民族在河西走廊的征战迁徙、繁衍生息,创造出这一区域丰富而独具特色的历史文化,马蹄寺石窟群的文化艺术也由此呈现出交错复杂的地域和民族特征。藏传佛教与大乘佛教寺院在此相遇,石窟艺术、祁连山风光和裕固族风情集为一体,游客与信众在这一空间共存,马蹄寺高度的文化交汇与包容让我们深深震撼。

(图14:马蹄寺石窟,图15:祁连山风光)

驱车60公里,团队在怒号狂风中进入平山湖大峡谷,感受大自然的鬼斧神工。这里的丹霞景观不同于知名的“七彩丹霞”,属于红层丹霞地貌,整体岩石呈现赭红色,主要构成为中生代侏罗纪至新生代第三纪沉积形成的红色岩系。放眼望去,峡谷里的岩石呈圆锥或柱状,造型奇特,颇有一种悲壮苍凉的美感。在山间我们看到深浅相间、层次分明的岩石,是湖相沉积的作用,近处卵石翻出破碎,岩羊活跃的地块则是河相沉积的结果。远处的龙首山阻挡沙尘的侵扰,使这里成为古代少数民族进入河西走廊的重要通道、抵御外族入侵的重要屏障,也是农耕文明和游牧文明的交融之地。

(图16:峡谷地貌1,图17:峡谷地貌2,图18:团队合影)

第四站:长城博物馆,沧桑嘉峪关

紧接着,我院师生深入河西走廊,前往嘉峪关继续考察。嘉峪关是西域通往中原的必经之路,自古便有“番人入贡之要路,河西保障之咽喉”之称。丝路文化在此分流,由南道、北道、中道三条古道穿过嘉峪关。《嘉峪关市志》记载:张骞通西域走南道,班超出任西域都护走北道,唐玄奘印度取经往返走中道。同时,嘉峪关是我国古代的重要军事要塞,嘉峪关关城是古代贸易往来的关口,至清发展成为重要商埠,关城也是我们此次嘉峪关考察的重点之一。

(图19:关城)

《甘肃通志》中对嘉峪关地区的地势描述为“南有雪山,嵯峨万仞,北有紫塞,延袤千里”,这也是对这一古今军事要地的真实写照。登上关城,西望是茫茫大漠戈壁,向东望去长城似游龙浮动于浩翰沙海,若断若续,所谓“河西防务之咽喉,酒泉安危之门户,兵家必争之要塞”的地位得以呈现。

(图20:悬臂长城)

第五站 月上贺兰 人约银川

本次实习最后一站是被誉为“塞上江南”的宁夏黄河平原,以银川、中卫两市为主要实习点。位于半湿润向半干旱、干旱地区过渡的宁夏,在地貌、气候和自然条件等方面均具有明显的过渡性和不均衡性。从贺兰山下的葡萄酒庄园,到腾格里沙漠边缘的沙坡头保护区,生态环境状况发生显著改变。在集大漠、黄河、高山、绿洲为一处的沙坡头保护区中,我们见识到以“麦草方格”和沙生植物为主的“五带一体”固沙防护林工程如何保护包兰铁路和银兰公路不受风沙摧残,在西北荒漠中形成良性循环的生境,人与自然和谐共处的智慧在此地得到完美体现。

(图21:贺兰山合影,图22:葡萄酒庄,图23:沙坡头合影,图24:沙坡头麦草方格,图25:沙漠、高山和黄河融为一体)

同时,宁夏历史上长期处于边关位置,控制着中西陆路重要的交通线,是丝绸之路上的重要枢纽,更是中西文化、经贸交流往来的必经之路,从先秦开始一直都是众多民族频繁交流的舞台。在贺兰山脚下的西夏陵遗址,我们回顾了宋代时期党项族以宁夏为核心建立起的灿烂西夏文明。在宁夏博物馆,我们从丰富的出土文物中领略西夏大量吸收唐宋及周边少数民族之所长、融入本民族风俗习惯、形成独具特色的西夏文化的过程。作为丝绸之路上的重要政权,西夏见证了民族在多种文明与文化的交替作用下,形成的富有地域特色的独特历史文化,又逐步融汇于中华文明的过程,展现出中华民族文明与文化发展的多元特征。

(图26:西夏陵,图27:宁夏博物馆)

结语

尽管受到暴雨与疫情影响,本次实习过程中多有变故,而这也让我们更深切感受到自然的威力,反思当前人地关系处于何种境地,以及意识到流动性社会中人们对于风险防控日益突出的依赖。一波三折的实习经历在开拓眼界、丰富认知之余,更加坚固了同学情谊,培养起团队合作精神,对于每一位参与其中的学子老师而言都将是一段难忘的记忆。

相信同学们能够从实习经历中汲取营养,将本科所学知识融会贯通,深化人文现象与自然环境相互关系的认识,提升课程基础知识的应用能力,坚定信念,继续前行,成为真正“将论文写在祖国大地上”的当代地理青年!

文字 |朱怡帆 冯贵苗

图片 |实习师生

编辑 |耿源宏