在一路西行至长城最西端的嘉峪关后,受疫情影响,我院师生于7月26日晚向东折返,前往本次实习的最后一站——宁夏回族自治区。

天下黄河富宁夏,黄河的流经使得这片深居内陆的大地换发出勃勃生机,宁夏也因而享誉着“塞上江南”盛名。在这里,我们开始了第五站(银川)和第六站(中卫)的实习。

丝路前传

史前的东西文化交流,可能萌发了历史时期丝绸之路的源起。水洞沟遗址记录了远古人类繁衍生息,同大自然搏斗的历史见证,蕴藏着丰富而珍贵的史前资料,它向人们展示了距今四万年前古人类的生存画卷,结束了中国“没有旧石器时代”的历史,让世界重新认识了中国。1923年,法国古生物学家德日进和桑志华发掘了水洞沟旧石器晚期遗址,发现这一遗址中有属于欧洲旧石器时代的石器,这表明在旧石器时代晚期东西文化就有了接触,奠定了丝绸之路开辟的史前基础。

我们参观了水洞沟遗址博物馆,了解了史前水洞沟人的生产、生活场景,随后走到德日进和桑志华曾居住的张三小店,感受当年考古学家考古工作环境,再走到发现石器的水洞沟遗址,之后沿着一片芦苇走到红山湖观看水岸长城,宁夏几乎可以找寻到历史上各个朝代修筑的长城遗迹,但其防御能力较弱,主要意义是游牧文明与农耕文明的分界线和其背后所蕴含的黄河文化、游牧民族文化、西夏文化、回族文化、丝路文化以及农耕文化等的交织与进退。

贺兰山脉位于宁夏西侧与内蒙古交界处,北起巴彦敖包,南至毛土坑敖包及青铜峡,呈南北走向,有效阻挡了来自西北的冷空气,使宁夏平原得以成为“塞上江南”。距今三万年前,贺兰山便有古人类在此游猎生活。自古以来,贺兰山就是西戎、羌、匈奴、鲜卑、突厥、党项等少数民族长期游牧、繁衍生息的地方。处于游牧文化与农耕文化交汇处的贺兰山,本身就是古代丝绸之路的一个重要连接点。而正是在这个连接点上,人类美术史上的璀璨明珠——贺兰山岩画得以诞生,标志着不同部族与文化交融。贺兰口是明长城宁夏镇关隘,这里山势峻峭,风景如画。在山口内外分布着5000多幅岩画,其中人面像岩画就有700多幅,是贺兰山岩画的荟萃之地。

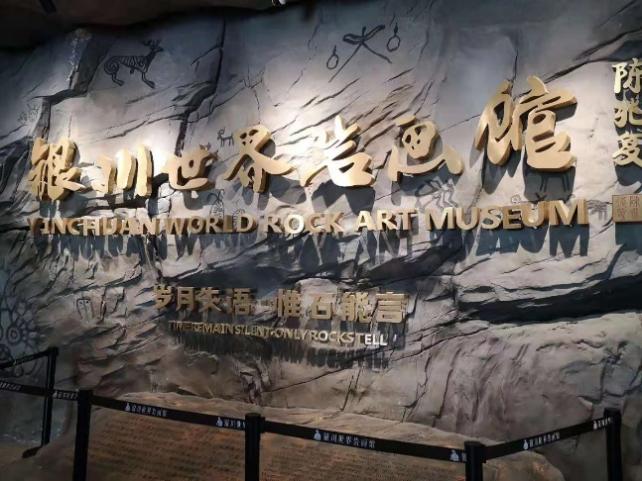

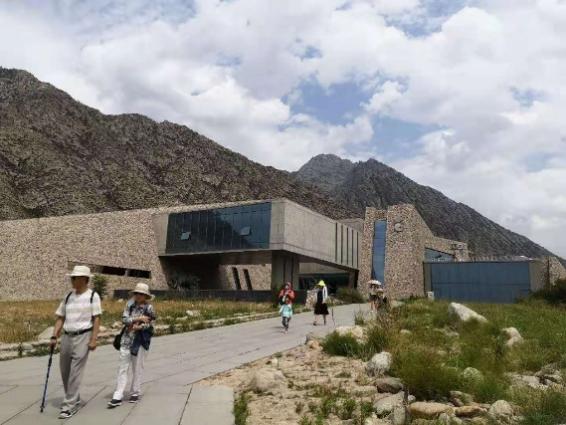

我们穿过太阳神广场来到银川世界岩画馆进行参观。在这里我们对世界岩画做一次简略的巡礼,对国内外岩画的研究成果,特别是贺兰山岩画的研究成果有了基本的了解。在参观完银川世界岩画博物馆之后,我们进入贺兰山进行了实地探访。行走在贺兰口沟谷之中,抬头望去是傲然挺拔的贺兰山群峰,山头偶尔冒出几只岩羊。山岩崖壁上刻画的每一副岩画就是一个故事,一页历史,它们是刻在大山上的史书。我们行走的每一步都是在阅读3000至10000年前原始先民放牧、祭祀、狩猎、征战、生产等生活场景。过去与现在在此交汇,重走我们人类来时的路,能够理解我们人类深刻的根。而途经韩美林艺术馆,其艺术世界与贺兰山岩画相互观照,远古文明与当代艺术建立生命联系,展现了中华文化的源远流长和生生不息。

(贺兰沟谷)

(太阳神-与二十四节气相关)

丝路历史

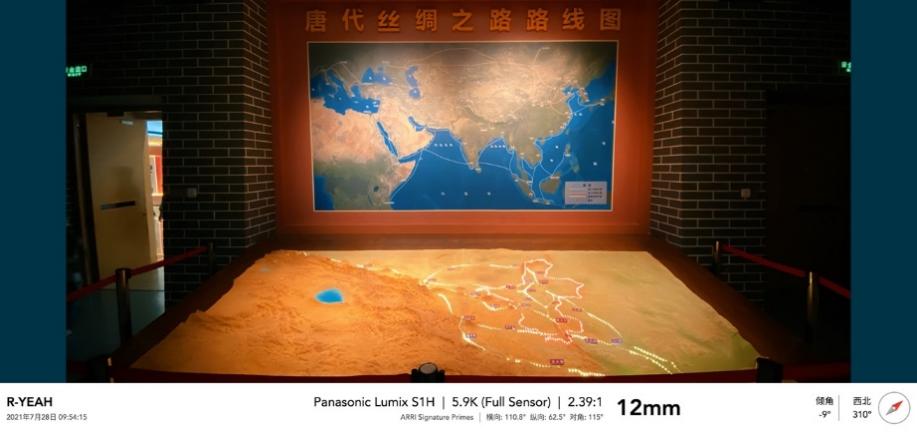

宁夏先民是草原丝绸之路的开拓者,春秋战国时期所出土的青铜文化遗物揭示了古代游牧民族生活的繁荣景象与青铜文化在欧亚草原广大地区传播的脉络。北朝到隋唐时,宁夏作为丝路重镇留下了中西交流的历史与记忆……

宁夏博物馆内的参观分为多个板块,在通史展览中,通过塞北江南、大夏寻踪、丝路重镇、农牧家园、文明曙光、朔色长天,展现了西夏文化的历史变迁以及宁夏社会经济的演变,揭示出宁夏在古丝绸之路上曾有过辉煌与重要的地位。而在千年后的今天,宁夏依然是“一带一路”建设中必不可少的一环,对宁夏历史的学习有助于更好地理解宁夏在丝绸之路中的重要战略地位,也能对当地的经济、文化、产业有进一步的认知。

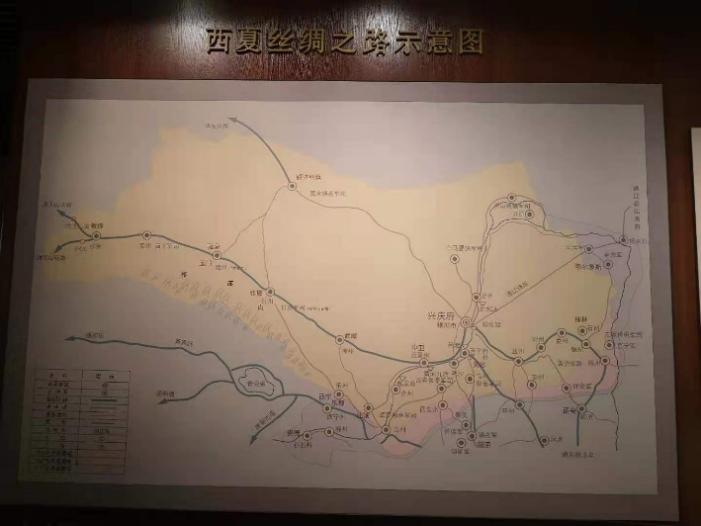

为深入体验丝路历史在宁夏的记忆,我们来到了西夏王陵,探访古丝绸之路上的神秘王国。我们在讲解员的带领下参观了西夏博物馆,了解了西夏基本的社会经济情况与受佛教文化影响而诞生的佛教胜迹。西夏建国后,确立了封建土地所有制,利用周边的自然环境条件发展农业。农业得到一定的发展后,西夏的陶瓷、纺织、铸造、酿酒、制盐等手工业和商贸也获得了长足发展,商业贸易的往来带来了文化的频繁交流。藏传佛教以河西走廊为重点,向西夏腹地延伸,诞生了灿烂的佛教文化。此外建国后,西夏改变了早期对西域商人的重税政策,为经营丝绸古道采取了一系列激励措施,驻军保护丝路畅通,实行商业优惠政策,使官商在对外贸易中占据主导地位。利用丝绸之路上的优势地位,开发土特产产品投入市场等,客观上架起了内地与西域及亚欧经济交流的桥梁。

西夏丝绸之路示意图

西夏佛教胜迹分布图

接着我们来到西夏陵,西夏陵是西夏王朝的皇家园林,位于贺兰山东麓50余平方公里的岗阜丘陇上,由于八九百年来自然变化和人类活动影响,地面建筑遭到局部破坏,但遗迹尚存,尤其是9座王陵陵台和已探明的140多座陪葬墓交错有序、星罗棋布地散落在贺兰山麓的冲积扇上,仍可见昔日的辉煌。陵墓建筑遗存从多方面反映了西夏社会的生产水平、多民族文化、建筑技术与艺术风格。明显受到佛教建筑的影响,体现了汉族文化、佛教文化、党项民族文化有机结合,各民族之间的文化交流。

丝路今生

在丝绸之路开辟的两千多年后,这片曾经辉煌的土地依然承载着丝路的文化与精神。利用独特的土壤与气候条件,这片土地上的人民因地制宜,发展了葡萄酒产业。

志辉源石酒庄位于国家批准的”贺兰山东麓葡萄酒原产地域产品保护”的核心区域,酒庄占地2100亩,葡萄种植园2000亩,防护林8000亩。酒庄在整体建筑风格上,依托贺兰山自然地貌,吸收汉代的文化,打造了一座古朴典雅的中式园林。

在酒庄中,同学们参观了葡萄酒的酿造流程,并品尝了不同口味的葡萄酒。志辉源石酒庄的纬度与波尔图相近,其气候适宜葡萄的生长与酒类酿造,产出的葡萄酒口感优秀,润而不涩,果味与矿物质结合更是丰富了其香气。

志辉源石酒庄身处北纬39度,作物能得到充足的日照,且昼夜温差大,有利于糖分的保存;酒庄葡萄的灌溉水源取自黄河,水源充足。这样的自然环境十分有利于葡萄的种植,酿造的葡萄酒口感极佳。

同时,源石酒庄始终坚持将生态修复与产业发展紧密融合,酒庄可以完成自酿自产自销的一系列工作,不仅实现了产业链的一体化,可以获得更高的经济效益,实现规模经济,而且葡萄酒产业在当今社会大有前景,源石酒庄的发展能引入更多民营资本来改良土地,提升产业,同时提供了就业,提高附加值和综合效益,使全产业链价值提升,树立黄河流域生态保护和高质量发展的典范。

在丝绸之路上,经济离不开产业、贸易的发展,而源石酒庄充分发挥了其地理区位上的优势,将产业与自然相结合,不仅做到了“绿水青山就是金山银山”,更带动了周边区域的环境治理与经济发展,可谓是现代丝路上的风向标。

而说到环境治理,不得不提的便是第三天在中卫的实习,我们参观了沙坡头国家级自然保护区。它位于中卫市城区西部腾格里沙漠的东南缘,东起二道沙沟南护林房,西至头道墩,北接腾格里沙漠,南临黄河,属于草原化荒漠地带,是沙漠与绿洲之间的过渡区。在沙坡头可以同时见到沙漠、黄河、高山、绿洲的景观风光雄奇秀美。

沙坡头的主要保护对象为自然沙漠景观、天然沙生植被、明代古长城、沙坡鸣钟等人文景观及其自然综合体。在参观途中,我们见到了麦草方格——一种防风固沙、涵养水分的治沙方式,使得沙子的流动性减弱,也正是因为这一“中国魔方”,使包兰铁路得以穿过沙坡头,将腾格里沙漠的沙漠区与黄河区分割开来。这种治沙方式相比沥青治沙等传统方式更为环保与高效的,体现出中国人民的智慧与克服恶劣自然环境的坚毅品质。

在沙坡头,我们也见到了经过腾格里沙漠边缘的包兰铁路。包兰铁路于1958年通车,而至今仍在使用,这对于一条沙漠铁路而言是十分难得的,在这六十余年中,相关工作人员始终与沙漠进行着斗争,而不断抗争的结果是保障了内蒙古、宁夏、甘肃、之间的交通廊道,对于我国的西北部地区经济发展起到了重要作用,同时也是丝绸之路上重要的交通保障,包兰铁路周边的治沙举措也值得西北其他地区学习。

总结:今日长缨在手,定当缚住苍龙

从贺兰口到西夏王陵,我们感受着古宁夏磅礴深厚的历史气韵;从志辉源石酒庄到沙坡头,我们又见证了今天宁夏丰富多元的产业结构。依托当地的自然地理条件、文化历史底蕴以及优秀产业基础,在继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏的道路上,宁夏必将取得新的伟大胜利。