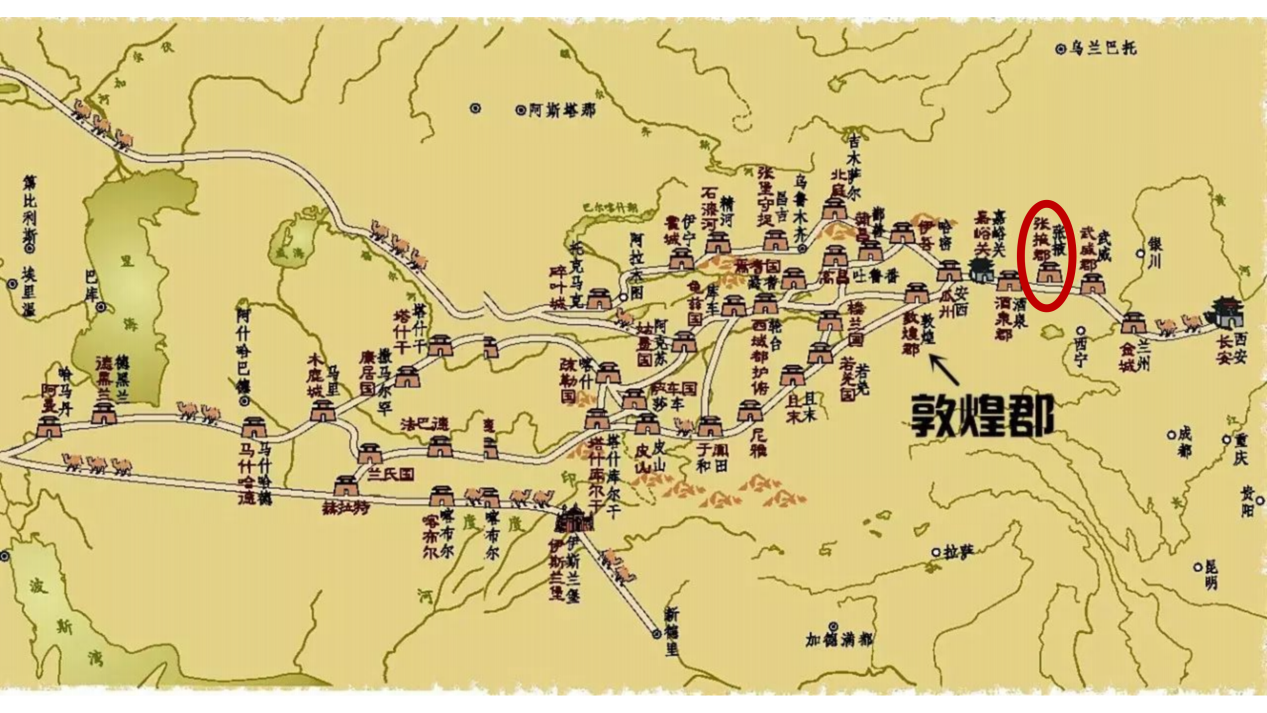

张国臂掖,以通西域——张掖篇

兰州考察结束后,2021年7月24日凌晨1点32分,我院人文地理与城乡规划专业18级本科生师生一行20人乘坐Y671次火车抵达张掖。开始本次一带一路综合实习第三站与第四站的探索。

张掖古称甘州,西汉以“张国臂掖,以通西域”而得名。张掖位于青藏高原和蒙古高原交汇的河西走廊中部,自古以来就是丝绸之路商贾重镇和咽喉要道,同时,也是现代新亚欧大陆桥的重要通道,素有“塞上江南”、“金张掖”之美誉。

【文化融合】

7月24日上午,我们乘坐大巴前往马蹄寺。一路上,沿途风景由道路两旁整齐笔直的白杨树与大片玉米地转变为荒地戈壁、稀稀疏疏的草垛以及几只啃着干草的双峰驼,展现着西北地区独特的地理风貌。

马蹄寺集石窟艺术、自然风光、民俗风情、宗教文化为一体,整个石窟群貌开凿于北凉时期,距今已有1600余年的历史。

首先,我们跟随讲解员来到了汉传佛教寺院——千佛洞,佛雕石塔林、红砂岩体、摩崖佛塔窟龛共同组成了这一壮美景观。接着我们继续前进,来到藏传佛教寺庙,去攀爬三十三天石窟。该石窟开凿在普光寺的红沙岩壁上,距地表四十三米,共七层二十一窟,下大上小,呈宝塔形,并且栈道修筑于山体之内,通道狭窄,我们攀爬得也十分艰难。这些寺院石窟虽经历百年风雨侵袭,但仍屹立于悬崖之上,令人惊叹古人卓越的建筑技艺,也给我们带来视觉与心灵的震撼。

马蹄寺是中国河西走廊的佛教圣地之一,早期崇信汉传佛教,元代以后藏传佛教在此兴盛,逐渐演变为藏传与汉传佛教相结合的寺院。宗教交流是精神文明交流的重要部分,马蹄寺生动地体现了丝绸之路上文化交流传播与融合,佛教通过丝绸之路由西域传到中国,与本土文化碰撞结合形成了各具特色的藏传、汉传佛教,成为当地民众的信仰,也给后世留下了宝贵的佛教文化财富。

【丹霞地貌】

7月24日下午,我们来到了平山湖国家地质公园,亲身体验被誉为“媲美克罗拉多大峡谷”、丝绸之路新发现的平山湖大峡谷。

平湖山峡谷浩浩荡荡地铺于用于抵挡北侧寒流和荒漠的龙首山山麓,其地质构造属于红层地貌,峡谷以流水沟壑为基本特征,山势低且平缓,多呈圆锥或柱状,造型奇特。这种特殊的地貌特征是经过亿万年地壳抬升,大自然风蚀、水蚀和化学溶蚀作用而形成的。大峡谷山石多为红色,从谷底到顶部分布着从寒武纪到新生代各个时期的岩层,含有各个地质年代的代表性生物化石,又被称为“活的地质史教科书”。该地区还是古代少数民族进入河西走廊的重要通道,也是汉族抵御外族入侵的重要屏障,处在农耕文化和游牧文化的交融地带,形成了多民族、多元化文化特点。

由于天气原因,通往大峡谷底部的游览通道关闭,我们只能从观景平台观察峡谷的整体风貌。一路上,沿着山势行走,风很大,峡谷壮阔、层理交错、气势磅礴,向峡谷大声喊叫,会引起阵阵回音。红褐色的山体、稀疏分布的杂草与苍茫的天空共同形成这一壮美景观,体现出西部特有的风韵和气势。

在观景栈道上,蒋雪中老师还为我们讲述了大峡谷的地形地貌、形成原因、构造以及该地区板块运动等相关知识,让我们结合平顶湖大峡谷的实际案例更加深刻地领悟到自然地理中岩层、土壤、地质构造、风力作用与流水侵蚀的内涵,将所学知识与实际体验联系起来。

天下第一雄关——嘉峪关篇

经过四小时的大巴车程,我院人文地理与城乡规划专业18级本科生师生一行20人于7月24日深夜抵达嘉峪关市。

嘉峪关是古丝绸之路要冲,明代万里长城西端起点,因国家“一五”计划重点项目酒泉钢铁公司的建设而兴起的新兴工业旅游现代化区域中心城市,素有“边陲锁钥”之称。又因是西北最大的钢铁联合企业酒泉钢铁集团所在地,被称为“戈壁钢城”。

【河西咽喉】

7月25日上午,我们来到了嘉峪关景区的主体部分——嘉峪关关城进行考察。

嘉峪关是明代长城最西端的关口,有河西咽喉之称。在嘉峪关关城之上远眺,我们直接感受到嘉峪关乃至河西走廊区位的重要性。向北,是黑山上的悬壁长城,山后是茫茫的戈壁荒漠;向南,是祁连山脚下的长城第一墩,第一墩的背后是世界屋脊青藏高原,诸多雪山耸立其中;向西,是西域的起点玉门关与阳关,从这一区域开始,河西走廊的次绿洲景观逐渐消失,被戈壁荒漠以及山脚下的绿洲城市景观所替代;向东,是通向中原王朝的道路。位于这些区域中间的河西走廊在古代有着十分重要的战略地位,而嘉峪关就坐落在河西走廊中狭窄的隘口处,其重要性是显而易见的。

我们自东向西依次穿越嘉峪关关城的诸城门,观察了嘉峪关关城的城门、角楼,翁城以及城内建筑的形态与空间布局。了解到古代西北边疆的军事城镇的城市布局的特殊性,这种特殊性与嘉峪关关城的功能是分不开的:一方面,嘉峪关承担的明清边疆地带的防御任务,另一方面,嘉峪关是这一时期通往西域各国的关口,是丝路贸易的重要节点。

【灌溉农业】

7月25日下午,我们驱车前往嘉峪关关城北方的悬壁长城。这一段长城修建在黑山的山脊之山,十分陡峭。在攀登长城的过程中,我们发现长城两侧的植被为稀疏的草原,反映了这一区域气候的干旱,符合了河西走廊大部分区域年降水量不足二百毫米的气候情况。从悬壁长城烽火台俯瞰整个嘉峪关区域,山下的绿洲郁郁葱葱,农田整齐地分布在灌溉水源两侧。远处祁连山融化的雪水汇成河流滋润着大片农田。没有被灌溉的区域是荒芜的戈壁滩。我们在观察这一景观之后深刻感受到了水源对于人类生存和城市发展的重要作用。西北干旱地区的河西走廊水源丰富可以作为农耕区和畜牧区,其独特的地理环境使得河西走廊成为数千年来农耕文明和游牧文明势力争夺的焦点区域。从这个角度来讲,我们更全面理解了嘉峪关的作用与区位。

在张掖,我们赏丹霞地貌、品石窟艺术。在嘉峪关,我们登悬臂长城、望要塞风光,在这里我们深刻体会到,丝绸之路亦是文化融合之路、物种交流之路、东西联合之路。

西出嘉峪关,丝路精彩不绝。

文字|黄好 张维良 郝梦颖

图片|郝梦颖 叶逸麟

编辑|郝梦颖