根据《根据华东师范大学课程卓越研讨工作方案》和学院相关实施方案的要求,2021年2月9日,城市与区域科学学院课程卓越系列研讨活动之“思维训练导向的通识课程建设”主题研讨会在线上举行。我院龚利、黄丽、翟庆华、张红、段德忠、孙燕铭、王俊松等教师以及部分校外教师参与了本次研讨活动。

龚利老师就自身开设的《管理心理学》、《创新创业心理学》、《创业营销心理学》、《爱情心理学》以及与翟庆华老师合作开设的《管理科学概论》进行了深入地反思与探讨。龚利老师首先明确了自身所开设的一系列课程属于管理心理系列课程,课程的主要使命是培养马克思所倡导的“自由而全面发展的人”,并运用人本主义哲学以及宏微观的方法论来指导课程的建设与开展。随即,龚利老师指出了学校卓越育人计划要求与课程内容的对标,并且根据学校课程建设的要求,龚利老师从整体系列课程方面以及课程个性教学内容方面提出了对自身课程的改革方案。随后,龚利老师分享了自身在教学实践中一些教学方法的尝试并对自身的教学方法进行了深度地反思。

翟庆华老师对自身开设的《创意创新与创业精神》课程进行了分享与探讨。翟庆华老师首先非常深刻地揭示出目前许多人对双创课程的误解,并指出双创课程的目的是培养学生的双创精神,而双创精神应该是深入到学生的方方面面,从而提高学生应对不确定性的能力,并且可以把创业看成是一种未来的职业选择。翟庆华老师认为,课程改革的目的是要培养“处理器”而非“螺丝钉”,是要培养能够独立处理事物、能够撑起一片天的人才而不是高技术的工人。学生要能够批判、能够创造。随即,翟老师分享了自己在课程实践中所运用的教学方法并且对比了国内外教学的差异,提出未来要让学生成为课堂主导,要有实践能力。

张红老师对自己已申请的通识教育课程《空间人文》进行了分享。课程注重人文社会科学空间与计算思维的培养,课程贯穿全球化、城市化、智能化、精细化发展趋势,展示空间视角下人文与社会研究的新思潮、新理论与新技术。内容涵盖空间概念、空间认知、空间表达、社会空间、经济活动空间、网络空间等多种空间前沿理论与技术,案例包括全球价值链、建筑规划、城市文脉、地名研究、空间公平与效率、数字自我与空间行为等。本课程有望拓展学生交叉学科视野,培养学生的批判性思维、创造性思维,强化学生的量化研究能力,激发学生反思探究、持续发展的热情,夯实学生的地理学素养,厚植学生的家国情怀。

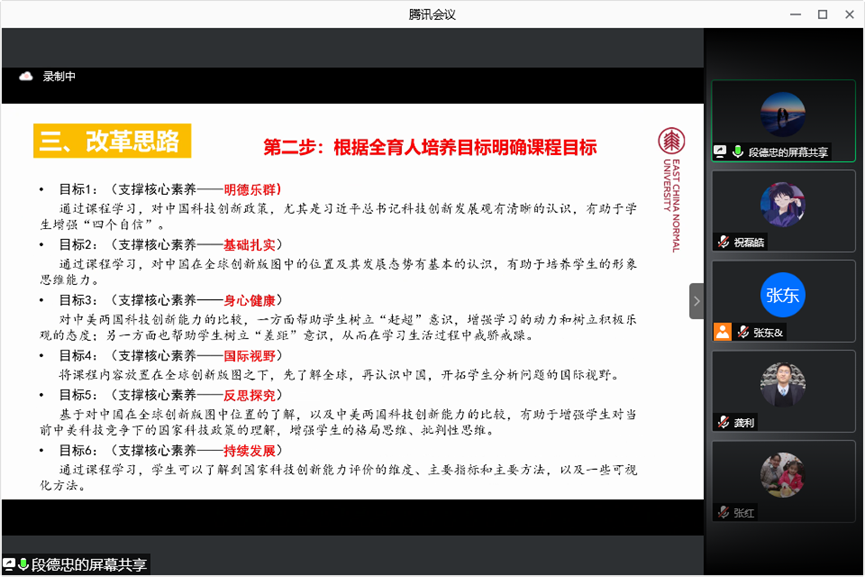

段德忠老师就自己申请的《全球创新与中国发展》课程进行了分享。段德忠老师首先介绍了课程的教学内容和课程目标。随后,段德忠老师根据学校的全面育人培养目标对自身课程提出了进一步的改革方案,改革内容包含简洁课程名称、调整教学内容、改革参考教材和考核体系,并进一步了明确课程目标。

孙燕铭老师对自身预备开设的《全球气候变化响应与中国绿色战略》课程进行了分享与探讨。课程依托我校人文经济地理学及相关学科的特色优势,着重于开放视角下的国内外政策比较研究,将案例研究贯穿教学活动的始终,使理论学习与发展实践紧密结合。教学重点包括:全球气候变化背景和特征,气候变化对生态系统、人体健康、经济生活等领域及不同区域的影响。全球气候治理过程中的主要里程碑事件及评述、代表性国家的实践探索。我国在全球气候治理中的主要贡献,以及我国在生态文明建设中的生态补偿机制发展过程及趋势等。对标卓越育人的课程目标,在接下来的卓越改革过程中,将进一步培养学生的格局思维和创造性思维,强化批判性思维训练,以案例阅读研讨和课堂探究活动为主要的教学方式,培养学生的综合开放视野、人地协调与国家区域认知等核心素养,为我国的生态文明建设和绿色可持续发展战略建言献策。

会议最后,各位教师对课程改革进行了热烈的讨论。与会教师普遍认为本次研讨活动获益良多。黄丽老师对各位老师分享的改革方案表达了充分的认可,并结合自身在工作和生活中的实践,与各位老师交流了自身对于如何更好地改革课程,提高教学效果的看法。

图文:祝磊皓