近年来,随着信息技术的快速发展,智慧城市建设中产生了海量、异构、多源的地理大数据。为充分发挥地理大数据在智慧城市建设中的重要作用,华东师范大学地理科学学院于2019年3月28-29日在闵行校区河口大楼B101室举办了“地理大数据与智慧城市”论坛。本次论坛邀请了国内地理信息科学领域知名专家朱庆教授、张良培教授、黎夏教授、张新长教授、吴立新教授、陆峰研究员、裴韬研究员、陈晋教授、刘良云研究员、杜培军教授,就地理大数据的挖掘分析技术、地理大数据在智慧城市建设中的广泛应用进行了讲座介绍。论坛由地理科学学院谭琨教授和余柏蒗教授主持,近百名师生参加了本次论坛。

部分参会专家合影

西南交通大学地球科学与环境工程学院的朱庆教授作了题为“遥感减灾技术进展与动态”的学术报告。近年来,随着遥感数据源的增多、遥感数据品质的提升以及遥感数据处理手段的不断丰富,遥感数据所包含的信息被更加深入地解读更广泛的利用。朱庆教授以川藏铁路这一国家超级工程为例,从遥感数据所提供的信息出发,结合地理信息科学的思想和自然灾害的机理介绍了遥感数据在自然灾害的预警、响应和处理上的作用发挥,并开发出“数字孪生铁路实景三维空间信息平台”应用于实际,取得了较好的减灾效果。

朱庆教授作学术报告

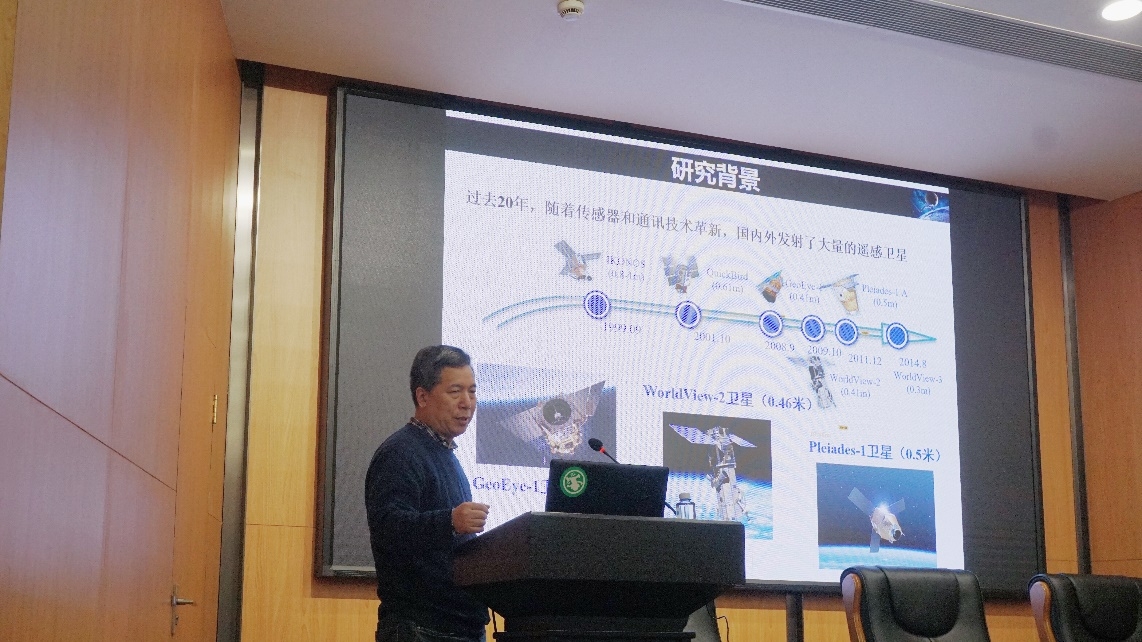

武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室的张良培教授作了题为“多源遥感信息的融合处理与应用”的学术报告。张良培教授从“单一传感器不存在最佳观测,多源数据融合才是最佳手段”的观点出发,依次介绍了同质遥感数据融合中的“空-谱“信息融合、“时-空”信息融合和“时-空-谱”一体化融合等技术,以及异质遥感数据融合中的“光学-红外”数据融合、“光学-雷达”数据融合等技术,并结合大气PM2.5浓度反演、土壤湿度反演等应用实例进行了说明。最后,张良培教授提出了“信息融合处理是对地观测的必由之路”、“面向应用的融合反演是新的发展方向”的观点,以及“‘数据范式’能否取代‘遥感模型’?”的设想。

张良培教授作学术报告

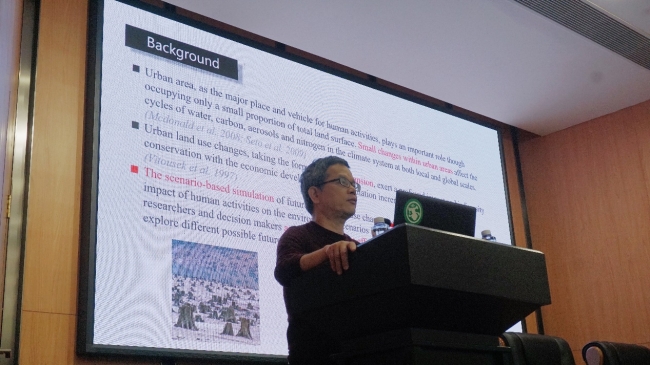

华东师范大学地理科学学院的黎夏教授作了题为“SSPs情景下未来全球收缩城市模拟”的报告。黎夏教授团队根据SSP情景模拟,生产了2015年至2100年间空间分辨率为1千米的全球城市土地利用产品。该产品能够更好地服务于CMIP6,促进全球气候研究。黎夏教授进一步指出目前城市扩张和收缩可能共存,但两者的空间分布存在明显的差异。城市扩张更可能发生在大都市的边缘地区。相比之下,一些较小的城市土地利用地块,如小城镇或村庄,正在收缩,这与它们具有相对较弱的发展吸引力有关。

黎夏教授作学术报告

广州大学地理科学学院的张新长教授作了题为“基于模式识别的多尺度空间数据级联更新方法研究”的学术报告。张新长教授指出,如何快速消化多源数据“落图”和快速进行数据融合以及更新地理信息已成为测绘地理信息行业亟待解决的重大难题。自然资源调查监测具有尺度依赖性,尺度不同,其检测结果也不同,这引发了基础地籍信息表达的时空多尺度级联问题。张新长教授团队测试了六个模型特征效果,发现多尺度卷积神经网络融合多模型的表达方法在精度上有明显提高。通过CNN和ACM结合对建筑物的脚点进行探测,可以解决由于某些建筑物的灰度接近背景而被忽略的问题。

张新长教授作学术报告

中南大学地球科学与信息物理学院的吴立新教授做了题为“道法自然与智慧城市”的学术报告。吴立新教授首先从感知手段、系统内容和应用三个方面阐述了智慧城市的意义。结合“慧”与“痴”的对比,展开对智慧与智能的分辨,并表达了“技术只是途径,诗意的生活才是终点”这一独特见解。吴立新教授进一步通过分析中国人口密度以及快速城市化带来的问题反映了城市发展与生态环境之间的两难抉择。最后,吴立新教授提出了智慧城市规划应以地下空间资源适宜性分析为基础的智慧城市发展之路径。

吴立新教授作学术报告

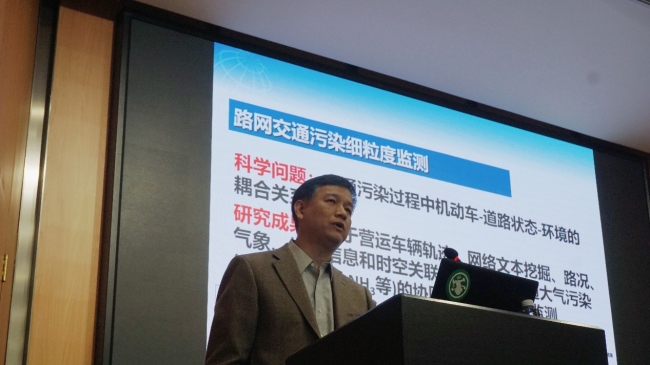

中国科学院地理科学与资源研究所的陆锋研究员作了题为“城市交通系统感知与计算”的学术报告。报告首先介绍了当前的城市交通系统,针对现有系统的矛盾与问题症结,陆锋研究员团队创新性的提出了一系列交通分析的理论方法以及出行导航的预测模型,模型合理量化了时空依赖关系,提高短时交通预测精度和泛化能力。此外,陆锋研究员指出,基于车(驾驶者)画像的混合交通流动力学模型与统计机器学习方法的集成可能是未来城市交通大脑的研究重点。

陆锋研究员作学术报告

中国科学院地理科学与资源研究所的裴韬研究员作了题为“室内定位大数据挖掘理论、案例和系统”的报告。报告首先简单介绍了室内定位大数据挖掘框架以及室内定位技术,并引入了机场客流等候特征及时长预测的例子。随后,裴韬研究员详细介绍了商场室内定位数据应用研究,包括商城场客流时空分布、商场客流区位模型、商场客流引力模型以及顾客画像反演模型,并形成了商铺客流可视化分析系统。最后,裴韬研究员指出,室内定位数据已经成为实体店了解店铺热度、顾客行为及属性的重要数据源;顾客行为与POI特征之间的匹配关系是室内定位大数据研究的主线;商场与商铺之间的客流符合引力模型,客流受到位置与知名度等因素的影响。

裴韬研究员作学术报告

北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室的陈晋教授作了题为“How does endmember variability impact Linear Spectral Mixture Analysis (LSMA): theoretical and simulation analysis”的报告。报告主要介绍了减少光谱变异带来的误差的方法,提出光谱变异性传递在线性光谱混合分析中带来的误差主要取决于噪声信号和增益向量的相互作用,噪声信号主要由光谱变化和端元异质性组成。陈晋教授最后指出,最佳增益像元在未来新方法的提出中有引导作用。

陈晋教授作学术报告

中国科学院遥感与数字地球研究所的刘良云研究员作了题为“全球30米Landsat Datacube构建与地表覆盖要素定量探测研究”的报告。报告首先从地理数据的量变到质变展开,介绍了在该背景下当前地表覆盖监测方法的缺陷。在此基础上,刘良云研究员团队提出了一种全要素、中分辨率地表覆盖定量遥感监测研究的新框架-SPECLib。该框架基于时间序列定量遥感数据,在获得地表覆盖类型的同时,集成地表要素定量遥感反演模型,提供定量指标的地表覆盖功能要素。相比手动分类和半自动分类,该框架可以自动获取与更新图像光谱库,自动化水平更高,但是对数据定量化要求高、图像光谱构建困难。通过验证可知,基于SPECLib的中国多时相地表覆盖分类产品与国际同类产品基本一致,但分类体系更加精细。基于SPECLib的多时相地表覆盖分类产品用途较现有同类产品更加广泛,如计算年最大植被覆盖度、反演FUI水色等。

刘良云研究员作学术报告

南京大学地理与海洋科学学院的杜培军教授作了“面向地理国情监测的遥感变化检测方法”的学术报告。报告首先由目前地理国情普查所存在的问题引入杜培军教授团队目前的研究。报告分别介绍了基于像元的变化检测方法、面向对象的变化检测方法和面向地理国情检测的变化检测方法的思路和具体算法,并对三种算法使用QuickBird、ZY-3、GF-1数据进行了实例论证和分析。结果表明:不论是从不同的特征还是不同分类器的角度,面向对象方法的变化检测结果相对基于向远方发在精度上均有显著的提升。就面向地理国情监测的变化检测方法来说,基于变化像元统计的地理国情变化检测方法精度和准确性均优于基于地理普查单元的变化检测方法。在报告最后,杜培军教授指出,面向地理国情监测的变化检测方法将向多源数据的变化检测方向发展。

杜培军教授作学术报告

本次论坛聚焦了地理大数据和智慧城市的多个前沿问题,在场师生就许多感兴趣的问题与专家们展开了热烈的讨论,在交流中汲取新知、开拓思路。本次论坛的成功举办为进一步强化我校地理信息科学教育部重点实验室在领域内的引领地位发挥了积极促进作用。

现场师生交流