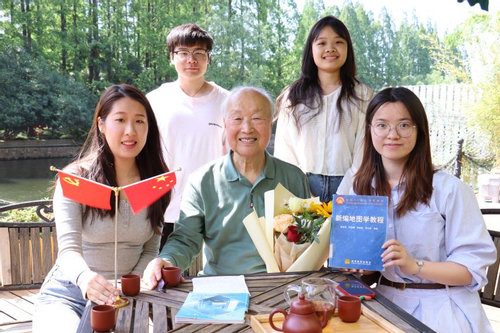

2025年4月28日,华东师范大学地理科学学院师生来到丽娃河畔,拜访了地图教研室蔡孟裔老师。翻动一页页泛黄的照片集,蔡老师深情回顾了自己四十余年的教学生涯与科研历程,娓娓道来地理人的责任与情怀,为新时代的青年学子送上殷切寄语。

从水文到测量:一次主动的学科转身

1961年,蔡孟裔老师毕业于华东师大地理系,进入地貌教研室工作。彼时地理学科正处于转型期,组织安排他前往武汉水利电力学院进修。这项任务不仅跨度大、基础薄弱,还恰逢国家困难时期,生活清苦,学业压力沉重。

“高数、水力学、流体力学样样都没学过,只能硬着头皮学。”每天熬夜钻研、咬牙坚持,粮票减量、陌生环境——蔡老师咬牙坚持,以几近满分的成绩完成学业。归来后,他第一时间投入教材编写、课程改革和新课讲授。他常说:“党和国家需要我做什么,我就要尽我所能做到最好。”

这不是口号,而是他数十年如一日的行动准则。

从测量到地图:三十年地图人生

70年代,蔡老师迎来了与地图学的结缘。原本任教水文学的他,再次主动承担新任务,从零起步学习测量学。他一边自学进阶课程,一边承担野外实习与地图制作任务。

无论是《渤海黄海海水环境质量图集》《上海市地图集》,还是《中国教育地图集》,每一部地图都凝结了无数个日夜的设计、计算与推敲,凝聚着全室同志的心血。其中,《中国教育地图集》更获得国家教委科技进步奖一等奖,并被陈述彭院士评为“达到国际领先水平”。

蔡老师始终坚持:“做地图,不只是出成果,更是出责任。”

同行之间:一群人的地图,一代人的坚守

在访谈中,蔡老师多次提到“地图不是一个人能完成的”,而是无数地理人通力协作的成果。他特别提到了自己的挚友与前辈黄永砥教授,两人共事三十余年,既是师生,也是并肩奋斗的“老朋友”。他们在《上海市地图集》《中国教育地图集》等国家重点项目中携手推进、彼此成就。蔡老师动情地说:“我在他的挽联上写下:‘学生与挚友’,这不是一句客套话,而是我一生的感激与怀念。”

在华东师大的地理系,这样的“科学家群像”并不罕见:每一张地图背后,是教师间无数次讨论、修改,是不同教研室力量的汇聚与磨合。蔡老师说得朴素:“我们大家是为了把图做好,把事做好,不计较排名,也不争论谁在前面。”正是在这样的精神土壤中,一代又一代地理人走出校园,走向祖国的大地。

教育地图上的一颗“控制点”

在地图之外,蔡老师还是一位温和而坚定的教育者。他主编的《新编地图学教程》至今仍是高校地理专业的核心教材。在担任全国高等院校地图学教学研究会会长期间,他联合北大、南大、东北师大等高校同仁,推动教材体系改革。他说:“我不是名利中人,我只想对学生负责。”

他以教育为笔、以地图为墨,默默绘出华东师大的精神图谱。他的一生,是“把论文写在祖国大地上”的生动实践。

给青年人的三点叮嘱

面对青年学子,蔡老师以三句箴言指明成长方向:“信念是支撑一切的根基,没有信念就办不成事”“没有创新就没有发言权”“合作才能成大事,传承才会有进步”。三句话层层递进,从立心到践行,从突破到延续,为青年学子勾勒出一条清晰而完整的成长路径。

地图上的“教育坐标”

蔡孟裔老师说:“我这一生,就是很平凡的一位教师。但我一直觉得,只要把自己那一份事情做好,就是对国家最好的回报。”

在他的人生地图中,既有高山,也有低谷;但坐标始终坚定,方向始终向前。他用地图丈量时代,也用信念雕刻教育。因为有他们的星光,后来者才有方向可循。