2022年4月26日,历时174天,航行3.3万余海里的“雪龙”号极地科学考察船抵达上海基地码头,标志着中国第38次南极科学考察圆满收官。其中中国第38次南极科考队员、华东师范大学地理科学学院本科生协同育人党支部党员、2020级硕士研究生李喆,也结束了本次毕生难忘的南极之旅。

李喆于南极

一路向南,穿越西风带,抵达南极

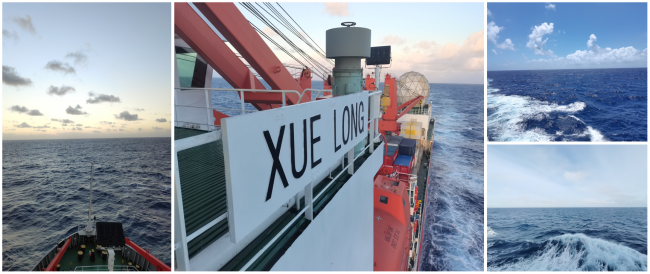

2021年11月5日上午9点,随着停靠在中国极地考察国内基地的“雪龙”号极地科考船汽笛声响,中国第38次南极考察正式启航。船上154名考察队员纷纷向送行的领导、同事、友人挥手告别,迎接他们的将是狂风巨浪和冰天雪地的考验。而李喆,非常有幸作为其中的一员,参与此次南极考察。

上海基地码头挥手告别

“雪龙”号从上海出发,自东海穿越巴士海峡进入南海,再经巽它海峡,跨过赤道来到印度洋。随后一路向西,靠港毛里求斯修整补给,这也标志着第一个航段的结束。短暂休息两天后,雪龙船乘风破浪一路南下,穿越“魔鬼西风带”。得益于气象人员准确的预报和船长丰富的驾船经验,今年的西风带过得异常平稳。这让一些经历过狂风巨浪的“老南极们”也不得不感叹航海科技的日新月异。

“雪龙”号穿越巴士海峡

“雪龙”号穿越赤道

魔鬼西风带

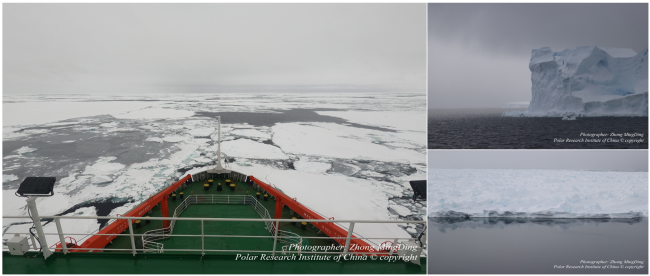

穿越西风带后,“雪龙”号进入了物产富饶的南大洋,此时海水的颜色变深,天气也渐渐冷了起来,让人惊奇的是动物也多了起来。此次南极之行的第一只企鹅、第一只海燕、第一只海豹、第一只海豚和第一只鲸鱼等动物均出现在这里。

物产富饶的南大洋

第一座冰山的出现,标志着队员们正式进入冰区,“雪龙”号也做好了由航海模式切换到破冰模式的准备。经过一个多月、一万多公里的航行,我们终于抵达了此行的目的地——中国南极中山站。由此中国第38次南极科考队员们在南极的科研工作与生活正式拉开帷幕。

“雪龙号”准备破冰

顺利抵达中国南极中山站

冰雪严酷收获成长,用行动践行“南极精神”

抵达中山站的第一项任务便是中山站卸货,由于气旋和冰情影响,本次卸货时间之久,卸货距离之远,难度之大都远超以往。

南极中山站卸货

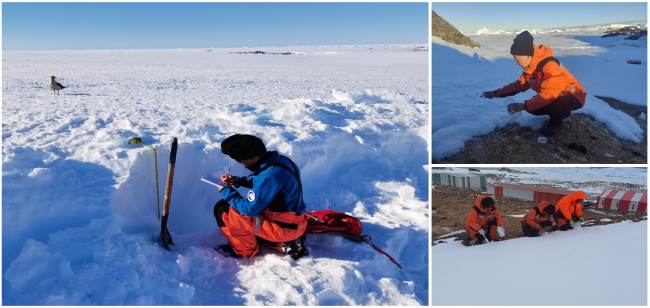

中山站卸货作业结束后,科考工作才刚刚开始。本次南极科考中李喆主要负责的项目为冰雪环境综合监测,主要包括冰雪化学、冰雪物理、冰川水文和冰川气象四个部分。冰雪环境综合监测工作将获取中山站及周边雪冰多气候环境参数,为深入认识和定量评估中山站及周边冰雪环境状况、服务中山站站区管理等提供重要支撑。

中国南极中山站

除此之外,李喆也参与了达尔克冰川钻探项目。经过钻探小组4人一个多月,日日夜夜的艰苦奋战,最终完成了的制定的钻探目标。完成钻探任务后,为了保护南极的环境,队员们将所有的集装箱排列整齐,垃圾收集起来带回,并平整场地,使其恢复到南极原来纯净、整洁的模样。

组建达尔克冰川钻探营地

平整场地、恢复南极的模样

远离人类文明,自力更生

科考工作之余,队员们在冰盖上的生活也让人难以忘怀。

首先是达尔克冰川的天气,暴风雪、白化天、强紫外线、零下十多度低温和二三十米每秒狂风是家常便饭。经过一个多月的洗礼,队员们的脸上都多了些饱经风霜的味道。

达尔克冰川的生活环境

由于达尔克冰川远离中山站站区,所有的能源电力、饮食饮水问题都需要由4位队员自力更生,自己解决。在这里,李喆真正体会到了远离人类文明的感觉。后勤工作中,头等重要的大事便是加油发电。由于钻探任务要求,队员们须确保在这漫长的一个月内不能出现断电的情况,因此李喆和机械师,每天都要检查发电机状态并加油,为钻探和生活提供电力支撑。

检查发电机状态并加油

民以食为天,吃饭也是除了钻探工程以外的头等大事。南极虽然拥有着地球上70%的淡水资源,但绝大部分是以固体冰雪的形式存在,不能直接饮用。同时,南极拥有世界上最少的降水量,也被称为白色沙漠。因此,队员们在达尔克冰川只能挖雪化水,一滴水都不敢轻易浪费。在南极,储存食物的方式与我国东北寒冷的冬天较为相似,挖一个雪坑当作冰窖、冰箱,但队员们的食物却并不充足。

挖雪化水、冷冻食物

虽然物资匮乏,但也要有过年的仪式感。队员们将最后一颗白菜留到了过年,经过4个人的创意和机械师谢大厨的高超厨艺,终于凑够了10个菜。科考队员们在达尔克冰川度过了永生难忘的除夕夜。

达尔克冰川上的除夕夜

一个人就是一面旗,人走到哪里,旗就飘到哪里

在李喆和队员们组建完达尔克冰川钻探营地,并把五星红旗、党旗和考察队队旗插在营地附近后,吉林大学、中国地质大学(北京)、厦门厦工机械股份有限公司和华东师范大学的旗子却很有默契的出现在了4个人的手中。大家相视后会心一笑,因为这一项并不在制定的钻探物资计划清单内,但是队员们却不约而同的带过来了。“一个人扛起了一面旗,他就是一支队伍。人走到哪里,旗就飘到哪里,队伍就走到哪里。” 组长笑着说。

李喆将旗帜插在达尔克冰川上

队员们将旗子插在钻探营地附近,虽然当时整个达尔克冰川只有4位队员,但是看到了这么多旗子,仿佛拥有了千军万马,也激励着大家以更高傲的斗志投入到紧张而忙碌的钻探工作中。

如有“千军万马”的旗帜

其中有一天,由于暴风雪和白化天,中国第38次南极考察队的队旗被狂风吹走,只剩下光秃秃的竹竿。此时,四个人表现得非常一致,认为“我们是中国第38次南极考察队的成员,无论如何都要找到旗子”。两人留守钻探营地,李喆和组长带好铱星通讯设备(Iridium)驾驶PB300雪地车外出寻找队旗。经过一个小时仔仔细细地寻找,终于在一两公里外找到了躺在雪面的考察队队旗。

PB300雪地车和找回的队旗

在完成第一次钻探任务后,根据制定的钻探计划要求,须扩大钻探场地场地,同时考虑到近几天的暴风雪天气,需要把营地附近的旗子收起来。四位队员同样有默契地认为,“别的旗子都可以收起来,但我们是中国人,五星红旗一定要留下来”。于是,在这无垠冰盖,广袤的白色大陆上,这面鲜红的五星红旗成为了科考队员们的精神寄托,陪伴他们度过了这段难熬的岁月。

飘扬的五星红旗

最终,科考队员们在正月十五元宵节回到了中山站。回到中山站,首先停靠在中山广场进行消杀,望着车窗外飘动的五星红旗和中国第38次南极考察队旗,李喆心中感慨万千。自1984年中国第一次南极考察以来,我国每年都派遣南极科考队,从未间断,距今已是第38年。

中山站高高飘扬的五星红旗

每年新老队伍交接完成时,中山广场总会有一面崭新的五星红旗高高升起。这标志着,上一年中山站“越冬”科考队的任务顺利完成,而新一年新的一支南极科考队即将投入漫长、孤寂、寒冷、充满挑战而又无限光荣的越冬生活。

永远崭新的五星红旗

前赴后继,中国南极科考队,坚守极地之南

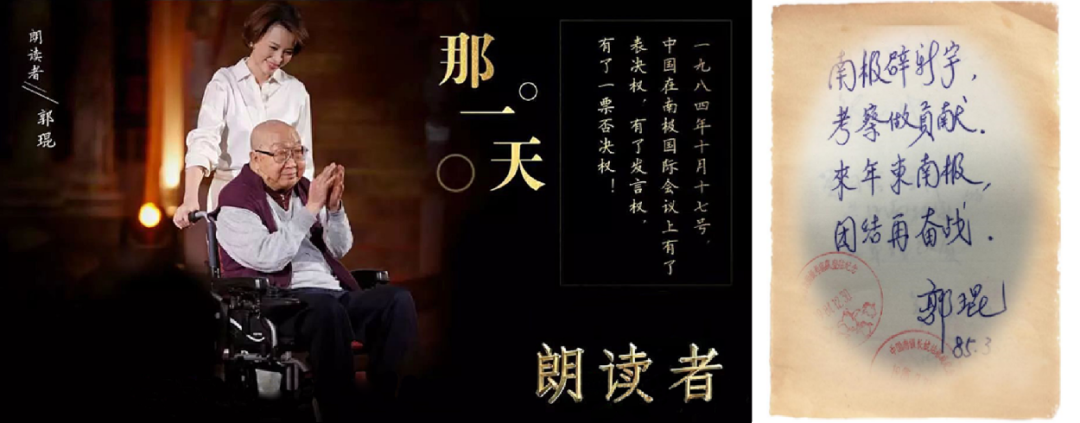

1984年12月30日,经历过暴虐的环境、经历过与死神擦肩的惊险瞬间,凭借顽强拼搏的精神和专业的素养,中国首次南极科考队终于让五星红旗飘扬第一次在南极的大地上,并建立了长城站。

五星红旗第一次在南极飘扬

中国南极长城站落成典礼

更扬眉吐气的是,长城站建立后八个月,我国的科考人员参加世界第十三次南极条约协商国会议,26个协商国一致同意,中国加入南极条约协商国,从此,中国拥有了南极事务的话语权。1989年1月26日 我国在南极大陆东南极拉斯曼丘陵(南极圈内)建立中山站后,中国才正式成为南极条约协商国,中国对南极事务才拥有了决策权,这也是五星红旗第一次飘扬在南极圈内。

中国第一支南极考察队队长:郭琨

中国南极中山站建成

2005年1月18日,中国第21次南极考察队从陆路实现了人类首次登顶南极内陆最高点冰穹A(4093m),让五星红旗再一次飘扬在南极之巅。由于率先完成冰穹A和格罗夫山区的考察,中国最终赢得了国际南极事务委员会的同意,在冰穹A建立昆仑站。

科考队在冰穹A点扬起五星红旗

中国南极昆仑站开站仪式

前赴后继创业坚,宏伟蓝图续新篇。正是由于前辈们的不懈努力,中国才由一个极地的后来者变成了如今的极地大国,正朝着极地强国迈进。中国极地科考事业也进入了蓬勃发展的时代。

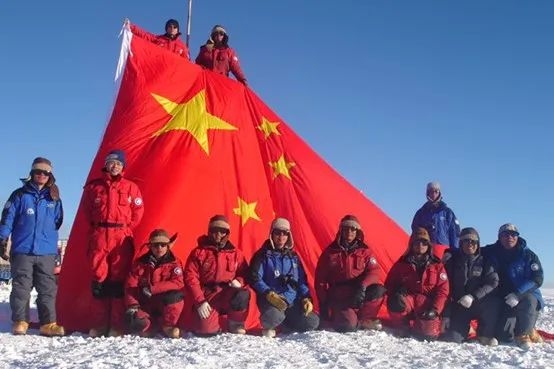

前赴后继的前辈们

如今,北极的黄河站,南极的长城站、中山站、昆仑站、泰山站相继投入使用,罗斯海新站在恩克斯堡岛即将建成。届时将大大增强我国极地科考的支撑能力。这些积极参与极地全球治理、构建人类命运共同体的务实举措,开启了新时代南极工作的新征程。

2016年,中国首架极地固定翼飞机雪鹰601成功飞越南极冰盖最高区域南极昆仑站。这标志着我们极地科考正式进入航空时代。

极地固定翼飞机雪鹰601

2019年中国新型破冰船“雪龙2”号加入极地科考,和“雪龙”号一同开启“双龙探极”新格局。

“雪龙”号与“雪龙”2号双龙探极

宏伟蓝图已经铸就,但极地事业始终需要青年力量不断投入。如今在万里之遥的中国南极中山站,中国第38次南极考察队中山越冬队23名队员正无畏零下四五十度的低温和漫长的极夜坚守在极地之南。他们用自己的热血和汗水将青春挥洒在了这片南极大陆。也正是这样年复一年的坚守,五星红旗才可以永远高高飘扬在南极之巅!

中国第38次南极考察队

南极归来,李喆想向所有极地前辈和队友表示感谢,“因为有你们,我才得顺利完成任务,并在工作之余能够有时间欣赏,和美丽的极光”,并衷心地祝愿,“中国第三十八次南极考察队中山越冬队越冬一切顺利”。

对于李喆而言,南极、海洋或许不再是简单的标签,而更像是一个烙印,烙在青春、人生的旅程中,想必也已经深深地印在了他的心上。华东师大地理人前往南极的脚步不会停歇,未来仍将持续把责任和担当挥洒在地球的极南之地。