雨后烟景绿,晴天散馀霞。

东风随春归,发我枝上花。

——李白《落日忆山中》

早春三月,草长莺飞,又到一年植树播绿的时节。

2022年3月5日,习近平总书记在参加十三届全国人大五次会议内蒙古代表团审议时强调,“坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子,切实履行维护国家生态安全、能源安全、粮食安全、产业安全的重大政治责任”,“把祖国北部边疆风景线打造得更加亮丽”,“要积极稳妥推进碳达峰碳中和工作,立足富煤贫油少气的基本国情,按照国家‘双碳’工作规划部署,增强系统观念,坚持稳中求进、逐步实现”。体现出习近平总书记对生态文明建设一以贯之的理念和情怀。

1. 树形,表示全民义务植树,人人动手,绿化祖国大地。

2. “中国植树节”和“3.12”,表示改造自然,造福人类,年年植树,坚韧不拔的决心。

3. 五棵树寓意“森林”,由此引伸连接着外圈,显示着绿化祖国,实现以森林为主体的自然生态体系的良性循环。

一、植树节由来

中国的植树节,首先由凌道扬和韩安、裴义理等林学家于1915年倡议设立,时间定在每年清明节。1928年起国民政府将纪念孙中山和植树活动结合,将植树节改为3月12日。新中国成立后的1979年,在邓小平提议下,第五届全国人大常委会第六次会议决定将每年的3月12日定为植树节。1981年,五届全国人大四次会议讨论通过了《关于开展全民义务植树运动的决议》,从此,全民义务植树运动作为一项法律开始在全国实施。

二、我国的植树造林工作

植树节的意义在于提倡人民种植树木,鼓励人民爱护树木。我国以植树节为标志的全民植树活动四十多年来,开创了一条中国特色国土绿化之路,创造了巨大生态价值。

至2021年,我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到23.04%,森林蓄积量由90.28亿立方米提高到175.6亿立方米,人工林面积稳居全球第一,全国城市建成区绿化覆盖率由10.1%提高到41.11%,城市人均公园绿地面积由3.45平方米提高到14.80平方米,城乡人居环境总体上实现了由黄到绿、由绿到美的转变。

(图片来源:国家林草局)

2017年6月13日,全国绿化委员会印发《全民义务植树尽责形式管理办法(试行)》,根据办法规定,义务植树尽责形式分为造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务、其他形式等8类。

三.学习塞罕坝精神,共建生态文明

2013年,习近平总书记在关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明中指出:“山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树。”树,成为生命共同体中不可或缺的一部分。而植树,就是推进生态文明建设与美丽中国建设的具体行动。

在蒙冀交界之处,曾经有一片沙地,叫做塞罕坝,当时的人们对它的评价是,“地上都是沙,百里不见树。”;而现如今,塞罕坝已经发展成为了国家森林公园,包含6个林场,112万亩林地,森林覆盖率达80%,成为目前世界上面积最大的人工林。 从“沙地变林海,让荒原成绿洲”,是三代塞罕坝人通过不懈的努力和艰苦的奋斗,创造出的绿色奇迹。

上世纪60年代的塞罕坝荒漠

1962年,为改变“风沙紧逼北京城”的严峻形势,林业部建立了塞罕坝机械林场。369名平均年龄不到24岁的拓荒先锋,拉开了塞罕坝林场建设的大幕。第一代塞罕坝造林人的生活条件十分艰苦,平均寿命只有52岁。

塞罕坝荒原上发现的一棵松,被称为“功勋树”

面对气候环境的恶劣,面对连年植树效果不佳,塞罕坝人没有放弃。功夫不负有心人,1964年,林场种植的516亩落叶松的成活率终于达到90%以上。为了守护前人辛苦培育的林场,及时预警火灾,第二代塞罕坝人刘军、齐淑艳夫妇驻守山上的望海楼11年,全年365天,没有一天休息日。

“望海楼”防火瞭望员刘军、齐淑艳夫妇

前人种树,后人乘凉。55年前,塞罕坝人在这里扎根,将恢复生态环境作为己任。55年后,第三代塞罕坝人,继承这片宝贵的林地,积极发挥着它的生态作用和价值。

2021年8月23日下午,习近平总书记来到塞罕坝机械林场尚海纪念林,同林场职工代表亲切交流,他强调,你们做的事非常有示范意义,对全国生态文明建设具有激励作用和深远影响,全党全国人民要发扬这种精神,才把绿色经济和生态文明发展好。

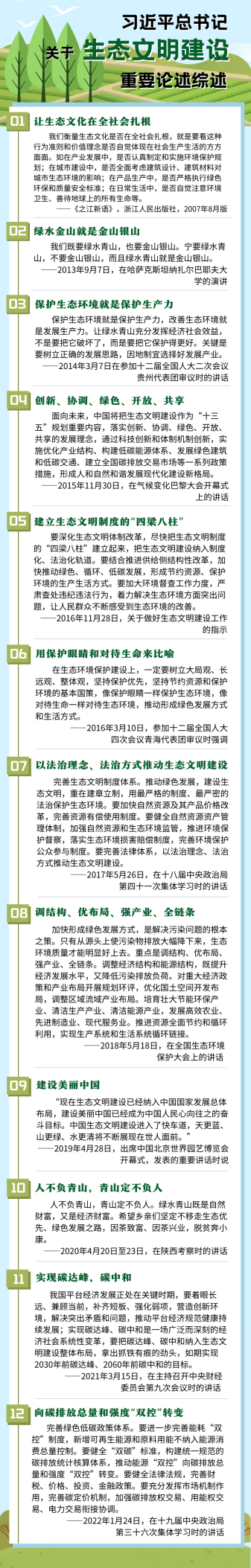

四、习近平总书记论社会主义生态文明建设

孟春之月,盛德在木。功在当代,利在千秋。作为新时代的好青年,GEOer追求“绿水青山”的脚步从未停止,用自身能力为时代添砖加瓦的志向永远坚定。实践的过程中,地理学子们行经山川河湖,记录草木春秋,在大地上,感知祖国的心跳与脉搏,在祁连山的风中,倾听祖国的呼唤与期许。“已识乾坤大,犹怜草木青”的情怀,“求实创造,为人师表”的校训,让同学们“不待扬鞭自奋蹄”,努力成为堪当民族复兴重任,勇担强国使命的时代新人。

春之伊始,万木生发,建设美丽中国,我们一起努力。

文案 |陈昊扬 郑好 樊旖旎 郑哲 蔡佩妤

制图 | 郑哲 蔡佩妤