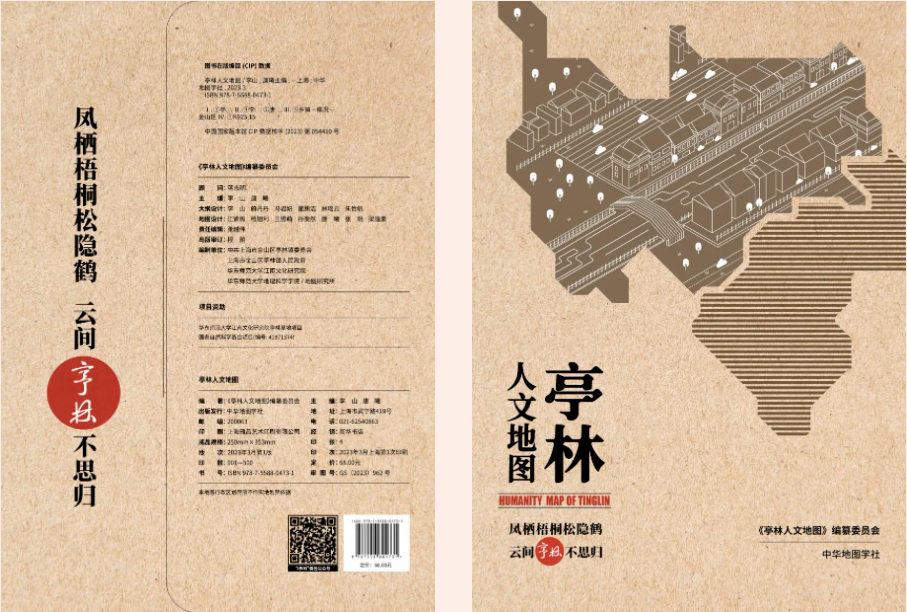

《亭林人文地图》封套效果

近日,华东师范大学地理科学学院、地图研究所李山副教授和唐曦教授主编的《亭林人文地图》由中华地图学社正式出版,填补了我国乡镇尺度人文专题地图集的空白。图集在内容叙事框架和地图信息设计方面为地方“文—史—旅” 时空与专题的融合表达提出了创新解决方案。图集创编的背景与意义

亭林镇区划与区位示意

亭林镇位于上海市金山区境东北部,面积约80平方千米,常住人口约10万人。作为金山区“亭卫—亭枫”两大黄金发展轴的交汇之地与工业重镇,亭林镇紧邻奉贤、松江两区,堪谓金山地区连接上海市中心的“北大门”。亭林历史悠久,是上海良渚文化的重要发祥地、三国东吴名相顾雍故里,南朝梁陈间历史地理学家、文字训诂学家顾野王(公元519-581年)亦闲居于此,其号“亭林”,亭林之名盖源于此。

进入新时代,文化传承与创新在国家、上海市和亭林镇均得到前所未有的关注。国家层面,“2035远景规划”中提出建设文化强国的目标,党的二十大报告中进一步强调文化自信自强;上海层面,三大文化——红色文化、海派文化、江南文化——浇筑社会主义国际文化大都市的神韵魅力,“南北转型”战略对金山区的文旅发展亦提出更高要求;亭林层面,“智造高地”建设需要“人文强镇”加持,文化资源禀赋期待价值内涵的深度呈现。

因此,中共金山区亭林镇委员会与金山区亭林镇人民政府联合华东师范大学江南文化研究院与地理科学学院、地图研究所,共同编纂《亭林人文地图》,目的是通过新的媒介形式系统解说亭林的文化基因与现代风采,将这部作品打造成记录亭林古往今来的“一部史料”、适宜多种情景的“一扇窗口”和辅助政企决策的“一张蓝图”,助力亭林镇实现从“江南文化故地”向“江南文化高地”的品质嬗变。

图集研制的难点与突破

图集团队研讨交流

《亭林人文地图》作为我国首部镇域人文类专题地图集,在编制过程中面临多方面挑战,亟待创新突破。一是大纲框架无先例,缺乏经验参照,需要面向乡镇尺度、围绕特定主题来构建一个逻辑自洽的全新地图叙事体系,服务明确的观点表达;二是禀赋价值待发掘,需要通过专题研究,从历史文化资源中梳理出可资利用的制图信息资源,而不是将现成的基础地理数据或传统统计数据可视化;三是人文素材非空间,特别是非物质文化遗产的制作过程、典型场景、故事传说等所涉及的大量非空间信息,需要与空间要素实现有效的协同融合设计。为此,编制团队通力协作,基于多地走访调研,尝试从宽、窄、中多层次视角进行叙事意象梳理、区域禀赋分析、目标需求识别和主题分解演绎。

图集成果的大纲与样张

01 大纲框架设计

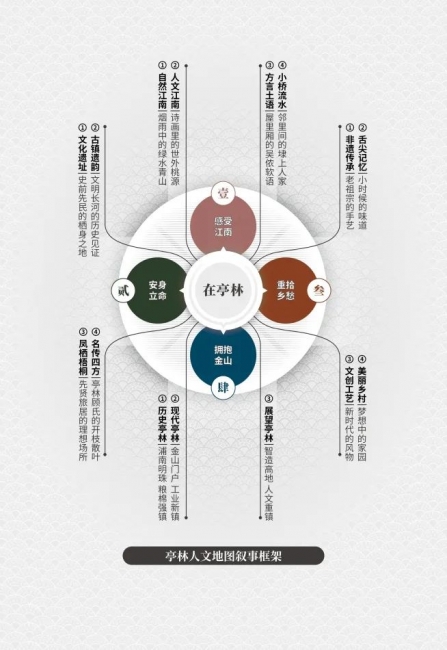

在大纲框架的设计中,《亭林人文地图》以“凤栖梧桐松隐鹤·云间亭林不思归”为隐喻主旨,构建“感受江南”“安身立命”“重拾乡愁”“拥抱金山”等4个图组的叙事线索,渐进式演绎亭林“自然优渥(基础)—人文昌盛(历史)—乡愁浓郁(传承)—城镇繁荣(发展)”的内在逻辑。成果最终呈现15个图幅30个页面的专题时空信息图示,在内容上清晰阐释了亭林镇宜居宜业的江南自然人文背景、丰厚的历史文化遗存和影响,以及优越的产业基础和区位优势。

图集叙事大纲框架

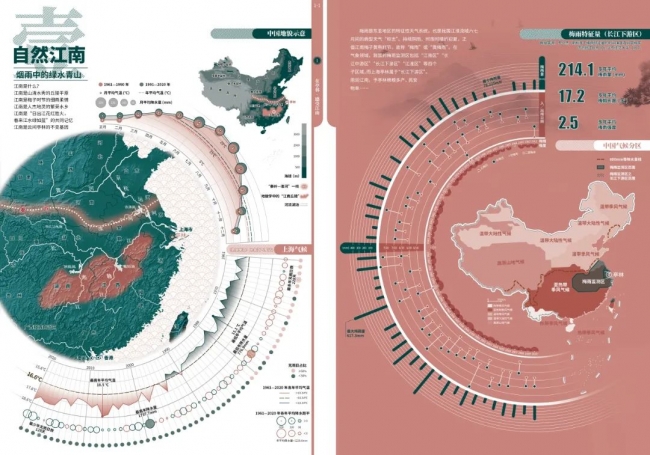

02 “在亭林·感受江南”

图组1“在亭林·感受江南”:通过自然江南、人文江南、方言土语、小桥流水等4个图幅,“自下而上”地呈现亭林江南文化的自然基础、历史底蕴和典型景观。当下文旅类媒体产品的打造,除了满足娱乐、游憩属性,还需承担知识供给的角色。如在“自然江南:烟雨中的绿水青山”图幅设计中,即充分兼容地貌、气候区划地图与多元气候数据统计图表,尤其将江南自然印象中的典型梅雨特征量进行特写,数据指标多样,知识层次丰富。同时,图组1整体嵌入“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”的“绿映红”设色,在宏微相接的尺度空间变换中铺垫出亭林背后的自然与人文底色。

“自然江南:烟雨中的绿水青山”图幅

03“在亭林·安身立命”

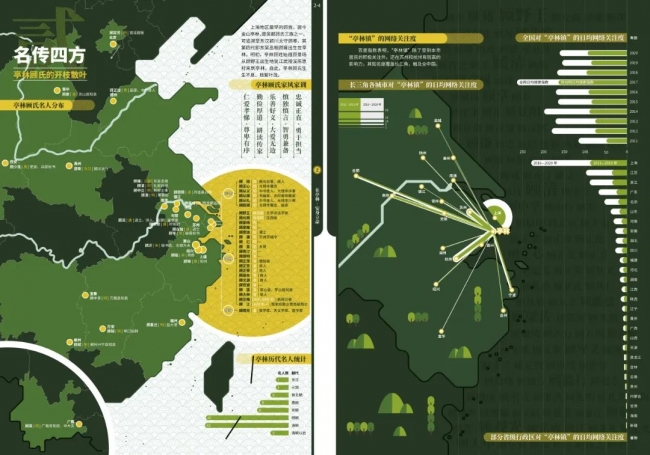

图组2“在亭林·安身立命”:通过文化遗址、古镇遗韵、凤栖梧桐、名传四方等4个图幅,“由古及今”“以点带面”地呈现亭林适宜人居的遗存见证、代表人物和后世影响。与图组1“地”的主题相对应,图组2更紧扣“人”的故事。其中,“名传四方:亭林顾氏的开枝散叶”图幅通过族谱文献资料与互联网大数据相结合的挖掘整理,在全国、长三角两个尺度将先人历史的全景版图与今人当下的网络关注格局关联起来,详实重现了吴郡顾氏三族之一的亭林顾氏——从东汉颍川太守顾奉、东吴丞相顾雍到南朝地理学家、文字训诂学家、史学家顾野王并及后世名人——生生不息的家族空间图谱。图组2整体借“春风又绿江南岸,明月何时照我还”的黄绿配色方案,充分彰显了文脉绵延的生命力意象。

“名传四方:亭林顾氏的开枝散叶”图幅

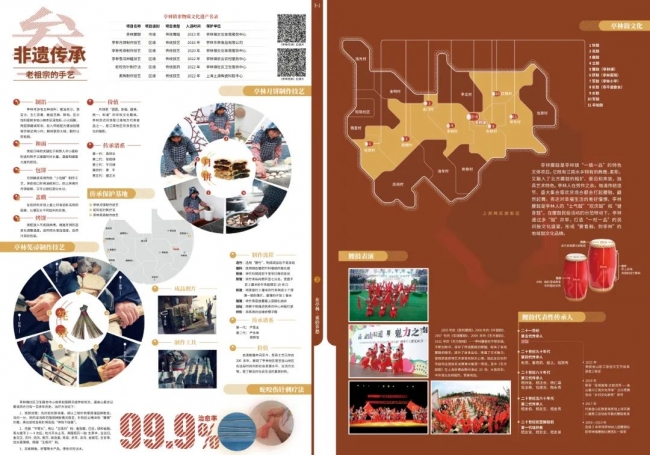

图组3“在亭林·重拾乡愁”通过非遗传承、舌尖记忆、文创工艺、美丽乡村等4个图幅,“以小见大”地呈现亭林生活积淀的精湛技艺、传统美食和乡韵乡愁。这一篇章的内容是文旅类导览产品着重落笔的经典版块,与地方文旅资源禀赋关系密切,最适宜呈现在地文化的“烟火气”;但囿于素材自身的空间性,在地图上如何呈现成为挑战。在诸如“非遗传承:老祖宗的手艺”等图幅设计中,给予地图以配角角色,或作为非遗手艺传承保护基地的坐标索引,或作为“一村一品”等区域特色比较的定位参照;同时,通过边界消解、形态和尺寸的灵活调节,合理达成与多元非地图图解的融合构图方式。图组3设色取“落红不是无情物, 化作春泥更护花”的红泥暖调,更添一份古典温厚、守正开新的传承意象。

“非遗传承:老祖宗的手艺”图幅

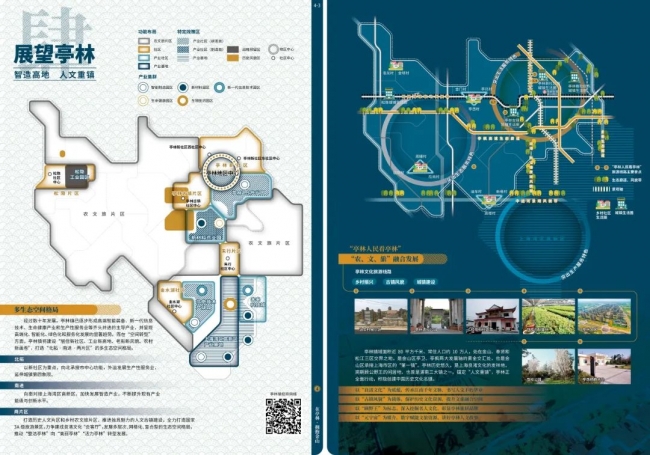

图组4“在亭林·拥抱金山”通过历史亭林、现代亭林和展望亭林等3个图幅,“古今照应”地呈现亭林勇毅前行的过去、现在和未来。传承是为了更好的发展,历史的回望则是进一步清晰规划发展的新路径。在“展望亭林:制造高地 人文重镇”图幅,采用八方位拓扑化边界综合和非数据驱动的“类地图”表达策略,在镇域全局尺度精要地呈现区域“生态—生产—生活”三生融合及“农—文—旅”城乡统筹的空间战略概念格局。图组4作为图集的尾图部分,目标着眼发展蓝图,即以“物有无穷好,蓝青又出青”为配色基调,契合亭林未来无限可能的递进迭代愿景。

“展望亭林:制造高地 人文重镇”图幅

图集设计的创新与展望

《亭林人文地图》在内容大纲、形式表达及其叙事衔接的融合设计上着力谋求可能的创新,强化图件多向度观察的文化表现张力和空间叙事力。就大纲编排而言,图集拓展了镇域人文地图集的架构方式——鲜明的叙事主题、自恰的图组逻辑、分层的写意写实(图组写意而图幅写实)——为专题地图集的主旨凝练、观点解说提供了范式指引;就形式表达而言,图集丰富了镇域人文地图集的可视化手法——叙事结构的视觉响应、多元空间的综合整合与虚实要素的符号协同——亦为专题地图集的信息设计提供了实践参考。而活页式的封套装帧方式,也给予不同阅读主体根据兴趣选择切入点的自由,更可为内容的更新和续编提供灵活的延伸接口。

展望未来乡镇尺度的专题地图编制,“地图集”虽然提供了充沛的内容承载,但却不易具备“一张图”的便携优势。因此,通过“地图集”与“一张图”的详略配合,以及通过新媒体等传播介质“1+N”的形态衍生,应可为乡镇多元时空信息的文宣、展演、科普提供更加多样的可能选择。此外,乡镇间的资源禀赋、人文特色和发展定位存在差异,《亭林人文地图》是为亭林镇量身定制,在迁移应用到其他乡镇对象时,既要遵循乡镇地图集的一般模式,亦要因地制宜、量体裁衣,这样才能编制出更富个性的高品质作品。