2023年8月29日下午,我院人文地理与城乡规划2020级本科生在蒋雪中老师、李春兰老师和教务处黄天翔老师的带领下,自高台县乘七小时大巴前往兰州实习考察。作为甘肃省的政治、经济和文化中心,兰州不仅地理位置关键,更是连接西部内陆与东部沿海的重要枢纽。在兰州的实习,有助于为学子们提供深入了解河谷城市形态与发展、黄河上游地区的彩陶文化、青铜器、陶瓷玉器和汉唐的丝绸之路文明以及“一带一路”倡议和西北地区发展战略的机会。

流域之韵,兰州展变

来到兰州,不得不提的便是黄河文明的厚重。30日上午,同学们前往兰州黄河风情线上三个重要的节点:中山桥、白塔山和黄河母亲雕塑进行参观研学,体会黄河流域的自然地理条件和黄河文化的人文地理要素在兰州城市规划发展和山水篇章中起到的重要作用。

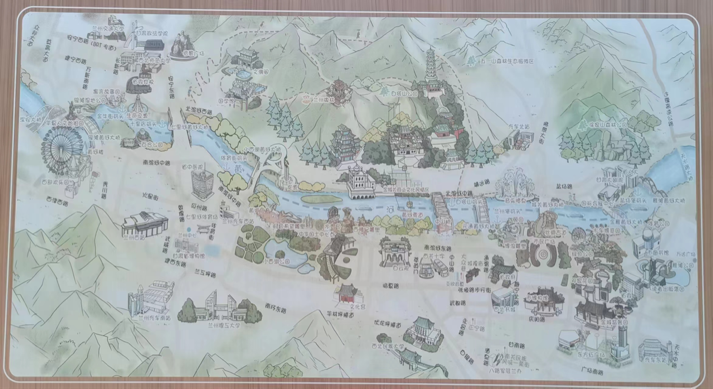

兰州黄河风情大景区路线图

中山桥

近代上海、民国南京等先发城市在多方社会政策和精英领导下,通过大规模现代化营造更新着城市景观,而以兰州为代表的内陆欠发达城市建设活动滞后、景观更新缓慢。兰州黄河铁桥始建成于宣统元年(1909),后为纪念孙中山先生更名为“中山桥”,是清末“新政”中甘肃最具代表性的建设成果,在原镇远浮桥位置所建。铁桥对浮桥的取代,是近代兰州黄河景观规划最重大的改变,代表的现代化水平远远超出了当时兰州的城市建设,其雄伟的“现代感”使得兰州一改内陆城市破落简陋的印象。

中山桥

尽管由于地形上两山夹峙、资源上土地紧张等因素,兰州市中心建筑显示出高层密集、同质化较为严重的劣势,沿黄城市天际线相较于上海等滨江城市,表现出城市设计、人文关怀方面的不足。但在中山桥上远眺,不同于平面行走时的紧凑逼仄,仍然可见山色水光衬于高楼之后,呈现出现代兰州城市规划疏密高低不断优化、“显山、露水、透绿”的特点,突显了习近平新时代中国特色社会主义引导下兰州规划山城融合、河城融合的生态文明理念。

中山桥是沟通黄河天堑,连接新疆、宁夏、青海、内蒙商道的开放线,表明兰州已经是流域中人力、物力、财力集中的区域,为形成商品互易新渠道、资源型城市发挥国内国际双循环作用提供配套。它也是一条历史线,记录着这座城市从丝绸之路重镇,到重工业城市,走向资源合理开发利用、生态环境持续改善的结构优化,走向一带一路建设的重要节点,展示着兰州人民自强不息、艰苦奋斗的历史印记;更是一条地理线,标记着城市两山夹一河、沿黄河两岸延伸带状组团的规划发展,见证着黄河文明深入民众认同、城市定位和区域位势的地理情怀。

白塔山

白塔毗邻黄河北岸;始建于元朝,重修于明朝,被誉为兰州八景之一。白塔山下有中山桥,二者连为一体,成为兰州城市发展的一条景观轴线。从明朝开始,依托这条轴线不断形成山、水、城的对立格局。营造至今,其轴线功能逐渐弱化,成为兰州重要的复合型轴线和知名的商业发展中心。

登临白塔山,同学们通过蒋雪中老师的讲解,在观览兰州城市天际线的同时,也对兰州依托河谷形态建立的城市规划蓝图及其面临的发展问题有了深入思考。黄河将兰州城区一分为二,南北两岸的皋兰山和白塔山被称为“南北两山”。两山夹一河的狭长地形使得兰州面临土地资源紧缺的局面,兰州自1954年任震英主持编制的城市总体规划起,就确定了以黄河为发展轴,跨越达30公里的大尺度“带状组团式”城市空间结构框架。

蒋雪中老师为同学们讲解兰州城市的河谷形态

白塔山顶俯瞰兰州城市形态

历史时期因军事防御、政治控制及交通联系而建的河西走廊要塞城市兰州由于城市职能单一、社会经济条件较差,被周围山脉、水系包围而呈现出相对独立的状态。城址随周边山水环境变化而变化,城市规模较小且被局限在城垣之内,呈现出以城垣为边界的“点聚状”空间形态特征;近代由于工商业的发展,突破了传统城垣的限制,在外部省际交通的引导下向老城周边外溢。同时在战争等多方因素的影响下,城市逐渐由封闭转向开放,并呈现出老城为中心,沿重要交通道路生长的“团块状”空间形态特征;新中国建立后,在“一五计划”及“三线建设”的直接带动下,城市化水平迅速提高,城市开始向整个黄河河谷地带拓展。受河谷用地空间的制约,城市用地拓展方式由原来单一的渐进式向跳跃式转化,原来与老城隔河相望的黄河北岸区域也逐渐被纳入到城市中来。最终在典型河谷盆地地形地貌的影响下形成了与其所处自然山水环境相契合的“一主三次”带状组团式城市空间形态。

改革开放以来,依托两山夹一河的自然地理环境,兰州的城市发展主要在东西方面延伸。受制于地形限制,城市南北方向的建设较为缓慢,部分新区的建设成果也不是很显著。伴随着经济发展和城市扩张,兰州的城市人口逐渐增加,生产用水和生活用水稳步提升,但受制于水资源的限制,兰州很难实现进一步的突破性发展。兰州市所在属温带大陆性气候,气候干旱,降水稀少。境内也只有一条黄河流过,水资源相对稀缺,很难满足经济更高水平的发展要求。另一方面,兰州城市的天际线随城市发展不同阶段经济、社会、科技、政治等方面政策等变化,发生了由具有典型地域文化特征的传统天际线向工业文化天际线的转变,失去了水车、佛塔、邦克楼等制高点,垂直空间的层次性、多元性消逝,城市轮廓趋于平缓。

黄河母亲雕塑

黄河自西南流向东北,穿梭于兰州山岭之间,贯穿兰州全境。由于人类的亲水性的特质,兰州的城市空间的发展一直都在黄河周边发展,“黄河穿城而过的唯一省会城市——兰州”已然成为了兰州城市名片。兰州黄河母亲雕塑由甘肃著名雕塑家何鄂女士创作,象征着哺育中华民族生生不息、不屈不挠的黄河母亲和幸福快乐、茁壮成长的华夏子孙。

黄河母亲雕塑

黄河兰州段是兰州市域内现存规模较大的自然生态廊道,也是兰州市域内重要的自然环境空间构成要素之一。然而,随着城市建设不断向外扩张,在用地面积有限的情况下,城市用地面积不断扩大与兰州黄河滩地的自然形态之间产生了冲突与矛盾,使得黄河河道诸多滩地转化为城市用地,滩地面积大规模萎缩,也破坏了黄河母亲给予兰州的自然本底禀赋和地缘、血缘关系,破坏了兰州空间风貌构成要素的多样性。2019年8月,习近平总书记视察兰州时指出,“兰州要在保持黄河水体健康方面先发力、带好头。”在这样的背景下,兰州生态城市规划建设与生态城市风貌营建承担了新的使命与任务,正如任震英所言:“城市是由人、自然与建筑组成的综合环境,应有机地结合、融为一体。”

古韵华章,丝路风华

30日下午,同学们前往甘肃省博物馆参观考察。甘肃省博物馆收集了从远古时期到近现代的文化遗存,以彩陶、汉代简牍、文书、汉唐丝绸之路珍品、佛教艺术萃宝闻名。博物馆设有丝绸之路文明展、甘肃彩陶展、红色甘肃展、甘肃佛教艺术展等多个展厅。

世界彩陶之乡在中国,中国彩陶之乡在甘肃。在距今8000年前后,渭河流域的先民成功地生产了第一批彩陶,反映了当时社会生产力水平和精神世界,表达了人们对美的渴望和追求。甘肃彩陶文化历经大地湾、仰韶、马家窑等文化,成为一部完整的彩陶发展史,其中马家窑文化则是达到彩陶艺术的巅峰。新石器时期,甘肃彩陶的大地湾文化阶段,主要分布在渭河、西汉水流域,该地居民在河边建立家园,开始从事农业,种植黍,定居生活催生了彩陶,纹样简单。仰韶文化阶段,主要分布在黄河中上游的黄土高原及其周边地区,是我国原始农业迅猛发展的时期,居民经济生活以农业为主,兼营渔猎,一般选择在河谷地带定居并建立起一定规模的聚落,摒弃以往红陶红彩的风格,普遍使用黑彩,各类象生性和几何形纹饰繁利悦目,彩陶生产初步呈现繁荣景象,彩陶图案以鱼、鸟、花瓣、叶片为主题,反映人与自然和谐共处,对马家窑文化产生了巨大影响。马家窑文化阶段,早期主要分布在甘肃中部的黄河、洮河以及青海东北部湟水流域,中期扩展到河西走廊东部及宁夏南部,晚期至河西走廊西部,该阶段的彩陶红黑白彩共用,彩绘线条流畅细致,纹饰线生动流利,整体图案构成繁密,彩陶生产达到鼎盛时期。青铜时代,由于甘肃此时气候已经日趋干燥,先民过着半农半牧或以畜牧为主的生活,反映在彩陶图案上:小型带耳器大量增多,象生性纹饰也由水族纹转化为以草原戈壁常见的动物纹为主,特征鲜明,极大丰富了甘肃彩陶的内涵。

宽带纹三足圜底彩陶体(大地湾文化时期)

游鱼纹彩陶瓶(仰韶文化时期)

叶片纹彩陶盆(仰韶文化时期)

菱形纹彩陶罐、交叉条纹彩陶壶(青铜时代)

甘肃丝绸之路文明展厅展示了中国丝绸之路发展过程中所诞生的各类文物。在距今5000年前,黄河流域的农耕文化与北方的草原文化在中原相遇,借助着游牧民族的传播,我国与中亚、西亚等地开始了中西方文化交流。随着隋唐时期我国经济的蓬勃发展,丝绸之路展现了空前繁华的面貌,并在之后的历史中影响了西北建郡设关的情况。丝绸之路展馆以历史发展的过程为思路,展现了丝绸之路所留下的各类文物,包括了容器、饰品、竹简、布料、泥像等等。

甘肃是目前中国最早出现青铜器的地区之一,在多位先帝的开疆拓土之下,中原文化不断向西传播,秦朝时期长城西达临洮,与河西走廊的交通已经通畅。其中最有名的当是甘肃省博物馆的镇馆之宝——东汉铜奔马。铜奔马又名“马踏飞燕”,通高34.5厘米,长45厘米,宽13.1厘米。其形态昂首嘶鸣,越过龙雀并踏于其上,生龙活虎的形象体现了奔马矫健的身姿和高昂的步伐。这一雕塑充分展现了东汉时期我国卓越的艺术创造力与技术水平。同时马作为交通工具在丝绸之路的文化和物质传播中也有着举足轻重的作用。

马踏飞燕

此外,展馆还有丝绸之路上各类中国向外流出的商品,周秦的青铜器、色泽绚丽的丝绸、唐宋的织金锦、宋元的瓷器。在甘肃这个多元文化交融的土地上,中原文化由此走入世界,走进各民族的大融合之中,闪耀出其智慧的光芒。

西部奇迹,科学薪火

继参观甘肃省博物馆之后,同学们驱车前往位于兰州的中国科学院西北生态环境资源研究院进行交流学习。研究院陈云峰老师从院徽的解释切入,生动地为我们讲述了中国科学院西北院机构调整的过程和科学含义,院徽的五种颜色代表西北院的五个研究领域,蓝色代表高原大气;白色代表冰川冻土;绿色为寒区旱区的生态与农业;黄色代表沙漠;而褐色则是代表油气地质,研究院凝聚了大气、冰川冻土、生态草原农业、铁路、沙漠、油气等多元研究领域。

中科院西北研究院合影

陈老师为同学们详细讲解了地学研究为解决科学问题,满足国家重大需求所作出的重大贡献。中国科学院西北院在青藏铁路建设和包兰铁路防沙治沙两个方面的重大科技突破。交通设施的修建是国家和区域发展的根基。青藏铁路作为延伸至西藏腹地的第一条铁路,打破了西部地区经济发展的桎梏,促进了城市间人口、贸易、资源等方面的联系,对青藏高原的发展具有重要战略价值。然而,据研究院老师的讲解,青藏铁路的建设需要解决高原冻土、环境脆弱、高寒缺氧等难题。若直接施工,火车经过所释放的巨大压力会激发冻土的流变性。因此,冻土在冬天易产生冻胀现象,造成地基和铁轨的凸起形变;夏天易形成融沉现象,导致地基和铁轨的凹陷变形。在关键时刻,中国科学院程国栋院士及其团队提出降温冷却技术,以隔热层、片石、热棒路、通风管、遮阳棚等多重手段主动被动降温,保证冻土强度和含冰量的稳定。程国栋院士及其团队的研究成果通过将“热棒”深插于铁路两旁,以其含有的液氨吸收冻土层中的温度,并依靠热棒的单向导热特性从顶端排出热量,保持冻土层的低温状态。而路基两侧的石块具备一定的厚度和开放性,按照规律排布,依托管道强迫对流原理,能够充分发挥降温作用,保障路基的稳定。程国栋院士及其团队的研究成果使得铁路能够稳固长久地建于冻土之上,推动了我国铁路修建技术的发展和进步,助力了我国生态环境脆弱、经济发展滞后地区的加速发展。

研究院陈云峰老师结合模型讲解

在陈老师的讲解下,同学们了解到在沙漠中修建、维护铁路则面临另一种难题与困境。包兰铁路穿越我国第四大沙漠——腾格里沙漠,其内部分布着许多流动性沙丘,在长期的风力作用下会对铁路轨道造成侵蚀、掩埋等严重损害。治沙初期,在苏联专家的指导下,当地采取了卵石铺面、沥青拌沙等方法进行固沙,然而历经风暴后又被掩埋如初。在长期艰苦治沙实践中,固沙团队发现利用铁锹等工具,将麦草围起来扎进沙子,可以有效阻挡风沙入侵中央区域。此外,麦草杆可以有效吸附水分,发挥截留地表水分的作用,使地表的浅层含水量增加,麦草杆的腐烂又可以显著增加沙层的有机质含量,从而能够改善下垫面草本、灌木等干旱植物的生存环境,逐渐形成了草方格与草本植被相互依存的特殊关系。因而一种新型的治沙方法——“草方格固沙”产生了。而麦草怎样扎,以什么样的间距和图案固定又是一门学问。人们只能在摸索中总结经验,通过扎圆形、三角状、马蹄状等形状的麦草格子试验后,最终得出以1*1米的方形草方格沙障为最科学、高效的治沙方式。1米见方的间隔距离也十分契合成年人的步距极限,在节省人力的同时,提升了扎麦草的速率。如今,连绵的规则草方格在大漠中蔓延开来,形成西北荒漠地区一道独有的风景线。随着现代科技进步,人工蓝藻结皮这一新兴技术产生,其固沙机理是通过培育丝状蓝藻来提高土壤表层的板结度,促进土壤增肥、草本生长,有效地将沙土固定在原位,从而促进了沙漠地区生态恢复的良性循环。

最后,研究所的武小波老师带领同学们进入中国科学院西北生态环境资源研究院的冰冻圈科学国家重点实验室进行参观。冰冻圈指是指地球表层连续分布且具一定厚度的负温圈层,圈内的水体一般处于冻结状态。冰冻圈科学是研究自然条件下冰冻圈各要素形成、演化过程与内在机理,冰冻圈与气候系统其他圈层相互作用,以及冰冻圈变化的影响和适应的一门新兴交叉学科。冰冻圈科学的目的是认识自然规律,服务人类社会,促进可持续发展。武老师为同学们展示了多年来我国关于冰冻圈科学的研究成果,其中重点提到了秦大河院士徒步横穿南极,带回极地冰芯,为我国和世界冰冻圈科学研究作出的卓越贡献。

结语

实地考察的脚步,将学生们引向古今交融的历史长河。彩陶文化的古朴韵味,商周青铜器的铮铮铁骨,汉唐丝路文明的文化绵延,都在这片土地上熠熠生辉。而“一带一路”倡议和西北地区发展战略,更是将兰州的未来托付于国家与时代的风潮之中。如今,当我们回首兰州之行,似乎还能感受到古老黄河的涓涓流淌,聆听到丝路驼铃的遥远回响。在充满苍茫辽阔的西北大地,科研人员默默奉献着智慧与汗水,书写着无数壮丽的篇章。他们研究草原的脉搏,诠释沙漠的奥秘,解读高原的变幻,无不是对大自然探索的礼赞,对科学探求的坚守。通过此次兰州之行,同学们不仅亲身体验到河谷城市的独特魅力,感受到历史的底蕴与文化的磅礴,也深入体悟到丝绸之路经济带的重要地位。