11月19日,刘君德先生治学之道与青年学术成长对话会——党团联合学风建设主题活动顺利举办。活动特别邀请上海市第十七届哲学社会科学优秀成果奖“学术贡献奖”的获得者刘君德教授,与学院师生带来一场关于“地理人生”的深度对话。学院党委书记谭红岩与本科生协同育人党支部师生党员、2025级人文地理与城乡规划团支部、地理科学拔尖班团支部的同学们共同参与此次活动。

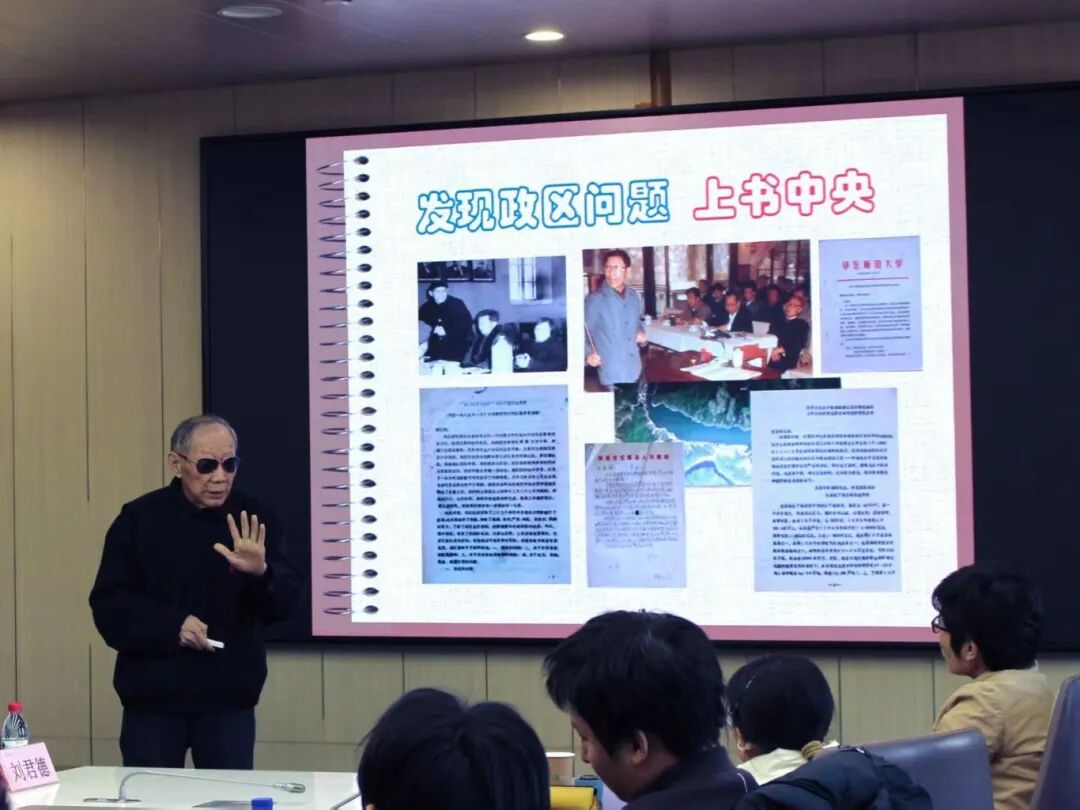

刘君德教授以个人求学经历为起点,回顾了其“涉足山区、致力政区、钟情社区”的学术历程。上世纪八十年代,他在华东师大支持下深入皖南、浙西、闽江上游开展南方山区综合考察,扎根实地的研究不仅催生多部著作,更让他坚信地理须“接地气”。随后,他敏锐把握行政区划与区域发展的关联,创建“中国行政区划研究中心”,提出“行政区经济”理论,推动政区地理成为新兴交叉学科,并培养大批人才。更令人敬佩的是,刘教授的学术关怀始终紧贴民生脉搏。从发现“曹家渡现象”到参与社区维权,再到成立“中国城市社区建设研究中心”,他不断以学术回应现实,彰显了地理学者的社会担当。

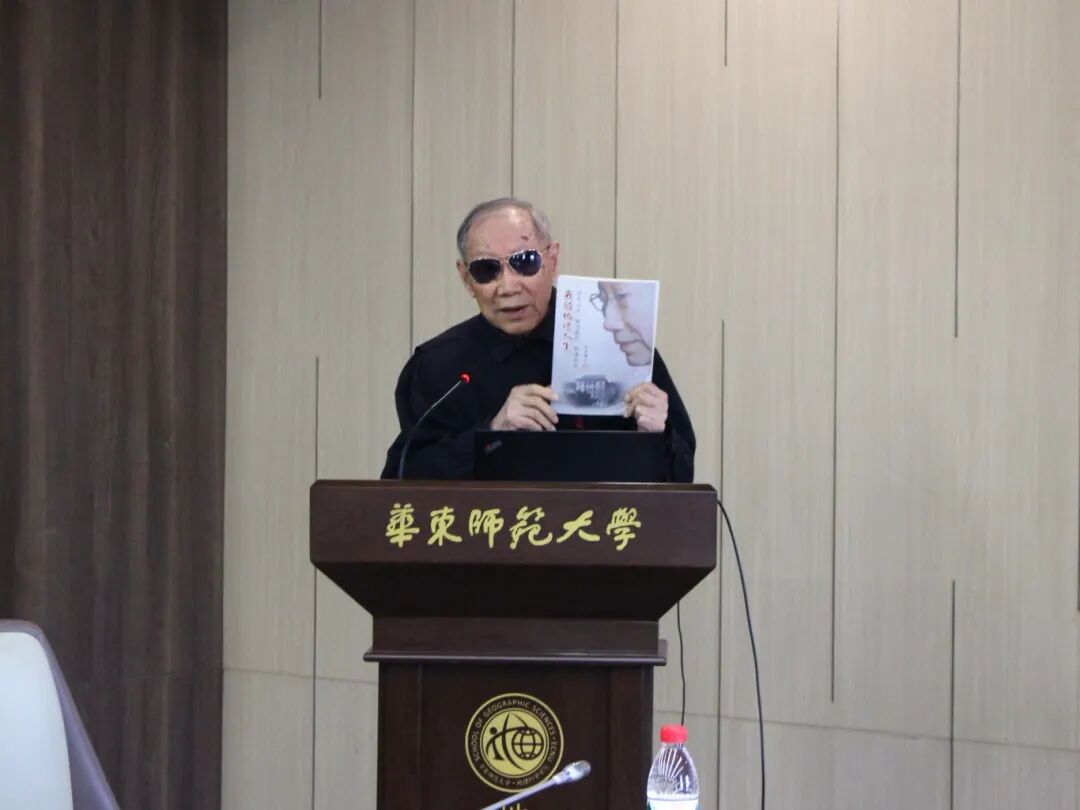

“我的地理人生十分丰富多彩。”刘教授用朴实的话语总结了自己跨越半个多世纪的学术生涯。即便退休,他依然保持着旺盛的学术热情——完成多项国家课题,举办多场学术沙龙,参与民政部与西部省区的调研咨询。年过八旬,他仍笔耕不辍,关注“街区制”等前沿议题,在实践中不断探索新的理论,展现出地理学者终身学习、服务社会的精神风貌。近期出版的《我的地理人生》一书,正是他地理生涯与治学精神的生动写照。

“什么是地理精神?”刘教授将一生感悟凝练为“接地气、求理求新、吃苦耐劳、团队合作”这十五字箴言。他谈到,“地理根基+问题导向+学科交叉+‘三学’综合体”的“四位一体”,共同成就了他的地理人生;而“社会责任感+地理精神”,则支撑他数十年如一日的学术热情。这简练概括的背后,是六十余年的坚守与践行。最后,刘教授表示,即便在技术日新月异的今天,“接地气、求理求新、吃苦耐劳”的地理精神仍然是衡量地理素养与能力的基本标尺,希望同学们能够传承老一辈创立的优势学科,弘扬地理精神,迈开双腿深入实践,更好地服务政府决策与社会发展,共同推动中国地理科学与教育事业的繁荣进步。

分享结束后,学院党委书记谭红岩在总结中指出,刘君德教授学术生涯中最动人的,正是那份始终如一的“问题导向”与研究情怀。她强调,真正的地理研究,出发点和落脚点都应是“人”,要切实关注民生福祉。她鼓励在场青年学子,从前辈的足迹中汲取力量,心怀家国,脚踏实地,以地理学的智慧服务人民、贡献社会。

在这场跨越代际的对话中,我们看到的不仅是一位地理学家的学术轨迹,更是一种地理精神的传承。期盼新一代地理人接好历史的接力棒,迈开双腿、扎根祖国大地,心怀赤诚、洞察时代脉搏,扎实研究、回应社会关切。