2024年5月15日上午9:00,由地理科学学院主办的研究生学术前沿系列讲座在闵行校区资环楼539会议室如期举行。广州大学地理科学与遥感学院教授,中国地理学会常务理事,中国地理学会文化地理专业委员会主任委员、中国地理学会研究工作组主任朱竑教授受邀以“新文化地理学的研究范式与实证”为题开展讲座。讲座由副院长胡志丁教授主持,副院长孔翔教授、申悦教授、杨浩然教授、李山副教授、张红副教授、塔娜副教授、段德忠副教授、于漪副教授、苏盼盼老师和三十余位学生参加了本次讲座。

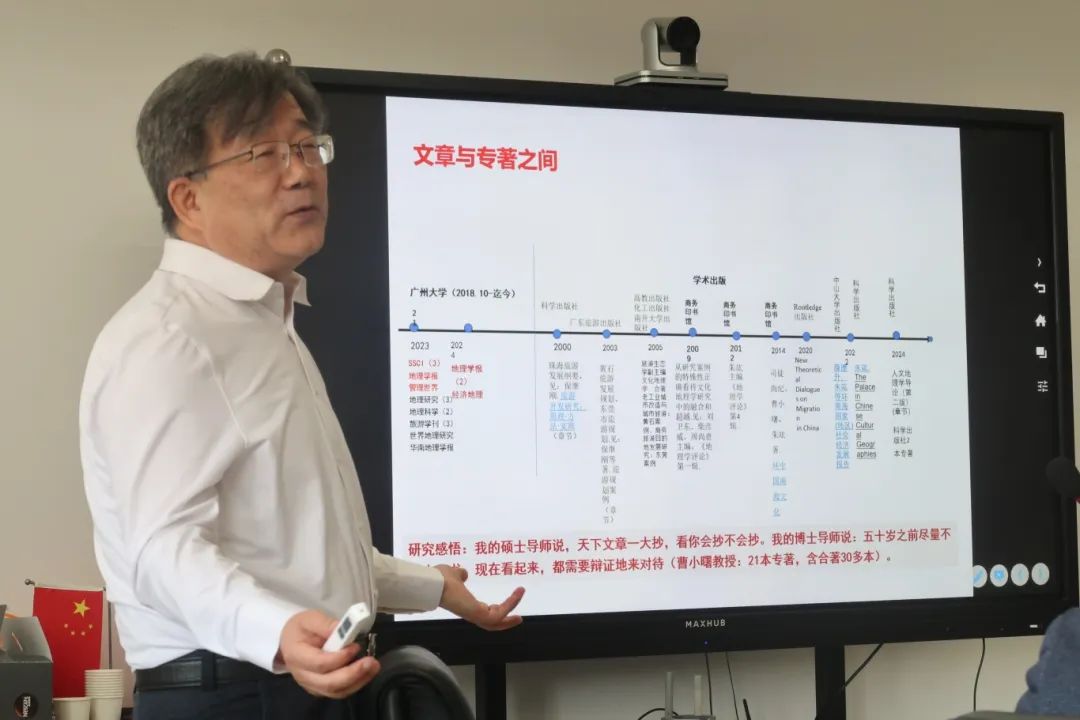

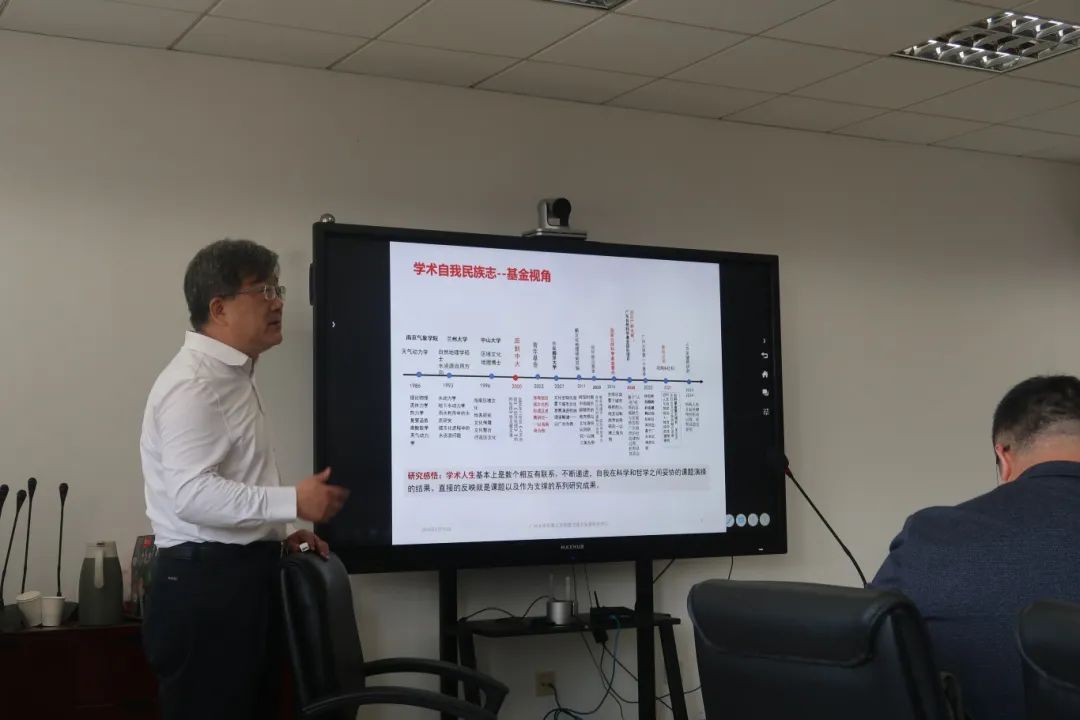

首先,朱竑教授以自我民族志的方式讲述了自己的人生经历,结合自己的研究轨迹和特点分享自己的学术感悟,并展开成果发表与学术创新之间关系的思考。学术人生基本上是数个相互有联系、不断递进,自我在科学和哲学之间妥协的课题演绎的结果;应匀速持续发力,在韧性研究流行的当下培养自己做学者的韧性。

随后,朱竑教授从文化地理学的发展与演变过程谈起,深入浅出的阐述了由传统文化地理学走向新文化地理学的文化发展历程。并将传统文化地理学与新文化地理学之间的对象、尺度、内容以及范式差异展开深入探讨。他进一步指出了新文化地理学的概念以及新范式的形成机制。朱教授还探讨了新文化地理学所涉及的研究领域,全面解析了由于当今时代文化意义与价值体系的高度动态性导致的新文化地理学在研究话题、群体以及尺度上的多样性。

接下来,朱竑教授对新文化地理学的研究方法展开详细阐述。朱教授指出文化地理学作为一个与社会学、人类学关系较为密切的学科,其研究方法主要以定性研究方法为主。并探讨文化地理学研究中的定性与定量相结合方法,以“回族移民与家庭迁移”为例展开验证。最后较为深入的讲解了文化地理学中的文本分析方法,以“内容分析”与“华语分析”两种分析方式展开验证。

随后,朱竑教授以贵州省黔东南丹寨县为例对新文化地理学研究范式展开实证研究。首先,朱教授结合其他学者的现有研究讨论了文化地理的传统研究方式。之后,朱教授以苗寨⾮遗为例,从蜡染图案符号链接、非遗文化实践、城乡之间社会身份、家庭身份和⼯作身份的重构与融合、苗族乡村妇女地位的提高、旅游小镇非遗空间营造、精英人物对地方性的重构视角提出新文化地理学的可能研究方向。

报告结束后,朱竑教授与师生们展开了深入的探讨与交流。他耐心解答了师生关于旅游地理与⽂化地理的关系、新文化地理学的发展反思以及新文化地理学和传统地理学的融合等问题。这一过程中呈现的诸多新思路和交流讨论激发出精彩学术火花,拓宽了这一领域更多新研究的方向和思路。本次讲座在各位老师同学们的参观交流中圆满落下帷幕。

【研究生学术前沿系列讲座旨在深化新学院内不同学科的深度交融与协同合作,通过继承并发扬原两学院的研究生学术讲座的优良传统,巧妙地将自然地理学、地理信息系统以及人文地理学等二级学科领域进行串联,创新性地打造出一套全面覆盖学院各领域的学术前沿系列讲座。此举不仅促进了学科间的交叉融合,更为师生们提供了一个广阔的学术交流平台。学术前沿系列讲座也是华东师范大学地理科学学院实施研究生卓越育人三年行动计划的重要组成部分。学院致力于通过高水平的学术讲座,提升研究生的学术素养和创新能力,将研究生培养质量推向新的高度。】