近日,华东师范大学地理科学学院高红凯教授团队联合瑞典斯德哥尔摩大学韧性研究中心(SRC)、德国波茨坦气候影响研究所(PIK)、天津大学地球系统科学学院、瑞士联邦水科学与技术研究所(Eawag)、荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)等国内外多家高校和科研机构,系统定量评估了气候变化背景下全球根区蓄水能力的时空变化及其对生态系统干旱适应的影响。相关研究以“Terrestrial ecosystems enhanced root zone water storage capacity in response to climate change over past four decades”为题发表在Science Bulletin第18期上。

研究背景

根区是植被的“地下水库”,是保证植被在干旱时期获取水分的关键。根区蓄水能力(SR)作为'地下水库'的有效库容,是水文模型和陆面过程模型的核心参数,是生态系统长期适应气候演化的结果。然而,根区分布于地下,SR难以直接观测,大尺度评估包括生态系统、流域、乃至全球研究等,尤为困难。更为重要的是,在气候变化这一全球性挑战的大背景下,不同生态系统的根区蓄水能力是如何动态演变的?根区动态演变的主要驱动因素是什么?哪些生态系统的根区适应气候变化的韧性增强,哪些可能面临退化风险?对于这些问题,目前还缺乏全球范围内的定量评估。

图文速览

研究团队创新性地借鉴和改进工程水文中经典的设计水库的累积曲线法,通过最新的大气再分析资料(ERA-5)反演全球尺度SR时空变化,并通过基于遥感和通量站观测约束的陆面蒸发、遥感陆地水储量变化、实测流域降雨径流等多源数据进行严格检验。

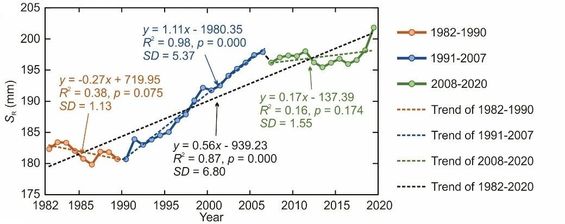

研究发现,在1982-2020年期间,全球平均根区蓄水能力从182毫米(有效水深)增加到202毫米,换算为体积蓄水能力则增加了16520亿立方米,相当于42个三峡水库的库容。通过基于过程的归因分析,发现这一增加趋势主要受到干旱期持续时间延长的影响。

图1 1982~2020年全球平均根区蓄水能力变化趋势

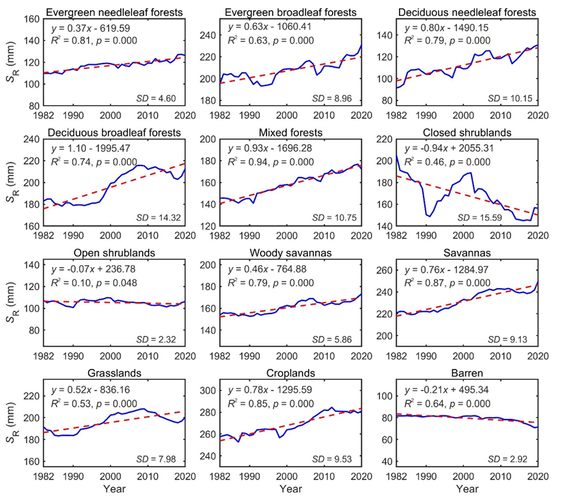

在12种土地覆盖类型中,有9种土地覆盖类型通过增加SR来适应日益加剧的干旱,而另外3种相对干旱的土地覆盖类型,包括荒漠、开放和封闭的旱生灌丛,其根区蓄水能力则呈现下降趋势,说明这些生态系统可能已经超过了适应干旱的临界点,面临生态退化的风险。

图2 1982~2020年不同土地覆盖类型根区蓄水能力变化趋势。SD表示标准差。

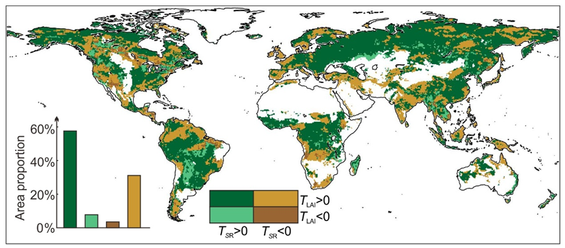

通过对比地上和地下生物过程的变化,我们发现在全球57%的植被区域,SR和叶面积指数(LAI)同步增加。这表明多数陆地生态系统一方面地上生物量增加,导致地球“变绿”;另一方面通过增加根区蓄水能力来适应日益严重的干旱。

图3 1982~2020年根区蓄水能力与叶面积指数变化趋势对比。TSR和TLAI分别表示根区蓄水能力和叶面积指数的变化趋势。

该研究不仅加深了我们对全球陆地生态系统干旱适应策略的理解,更深入揭示了地下适应过程作为生态系统韧性的重要组成部分,在维持陆地生物圈处于安全的行星边界中的关键作用。随着全球气候变化的不断加剧,这一研究成果有望为制定科学合理的生态保护策略,应对气候变化带来的挑战提供更坚实的理论支撑和实践指导。

文章信息

Qiaojuan Xi, Hongkai Gao, Lan Wang-Erlandsson, Jianzhi Dong, Fabrizio Fenicia, Hubert H.G. Savenije, Markus Hrachowitz.Terrestrial ecosystems enhanced root zone water storage capacity in response to climate change over the past four decades.Science Bulletin,2025

https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.06.027.