2025年10月18日下午,在华东师范大学地理科学学院李春兰副教授与中国极地研究中心李传金研究员的共同带领下,《走进南极》(本科生通识核心课程)、《极地地缘》(研究生高水平通识课程)与《全球变化与冰冻圈地缘政治》(专业选修课、华东师范大学课程思政“示范课”)三门涵盖不同培养层次、聚焦极地领域的课程师生,首次组成跨学科、本研一体的联合实践团队,登上我国自主建造的“雪龙2”号极地科学考察破冰船,开展了一场深度融合专业教育与实践教学的现场活动。李春兰副教授作为全国样板党支部——本科生协同育人党支部青年委员、中国极地青年科学家协会副主席,长期致力于推动实践育人与跨学科教学融合。此次教学实践还邀请“雪龙2”号大副祝鹏涛等工作人员担任主讲人,依托国家级极地科考平台,以实地参访和专家讲解相结合的方式,打破传统课堂边界,促进本研学生在知识建构与学术视野上的交叉融合,是推动“本研贯通”与“跨学科交叉”人才培养模式改革的一次重要实践探索。

师生在“雪龙2”号前合影

月池车间:探秘冰海之下的科考“窗口”

在月池车间考察环节,祝大副为师生系统讲解了该区域的功能设计与科考价值。他指出,月池车间是“雪龙2”号开展大洋综合观测的核心作业平台,主要承担海洋水体环境调查任务。针对极地特殊的海冰环境,祝大副重点阐释了月池作业方式的独特优势。他解释道,在密集冰区航行时,即便船舶成功破冰,船体周边仍会聚集大量碎冰,干扰传统科考作业。而月池通过船体内部设置的垂直通道,使科研仪器能够有效避开表层冰层与恶劣海况的影响,直接抵达目标水层开展观测与采样,极大提升了极地科考的作业效率与安全性。车间旁配套建有专业化实验室,形成“采样—处理—分析”一体化作业流程。从月池获取的海水与生物样本可迅速送入实验室进行现场处理与数据分析,有力保障了科考数据的实时性与样本的原始性,为极地海洋研究提供了高质量数据支撑。

祝鹏涛大副在月池车间和实验室讲解

影像纪实:见证中国极地科考的跨越式发展

在月池车间参观结束后,师生们共同观看了“雪龙”系列科考船极地考察纪实片。影片系统展现了中国南极科学考察取得的一系列重要突破:南极秦岭站全面建成并具备常态化监测能力,中山站冰雪机场保障能力持续增强;多套自主研发装备成功投入应用,实现了从探测设备到监测系统的关键技术跨越。特别令人振奋的是,考察队首次利用国产穿透雷达等多种自研装备在南极开展高精度探测,成功获取冰下4000米范围的地质结构数据,填补了我国在该领域的技术空白。同时,自主研发的微波辐射计、温室气体监测系统等设备首次在南极多个区域实现业务化运行,标志着我国极地观测技术实现重要跨越。影片生动呈现了科考队员在极端环境下坚持科研攻关的场景,展现了我国极地考察从设备引进到技术输出的历史性转变。这些扎实的科技成果不仅体现了“雪龙”系列科考船的使命担当,更彰显了我国极地事业从跟跑到并跑、迈向领跑的坚定步伐,让在场师生深切感受到科技自立自强的时代强音与使命召唤。

师生在学术厅观看我国极地研究宣传纪录片

生活区:感悟极地科研的“人文温度”

与“时间尺度”

随后,实践队伍来到船员生活区进行参观。在这里,祝大副不仅向师生展示了科考队员整洁的居住舱室、健身房等生活保障设施,更结合自身经历,重点介绍了“雪龙2”号执行极地科考任务的时间规划与节奏特点。他谈到,一次完整的极地考察周期往往持续数月,科考队员需在这片“移动的国土”上持续工作与生活,与家人远隔重洋、共赴极海。这番从“时间维度”展开的讲述,使同学们对极地科考工作的长期性、连续性与奉献性有了更加具象的理解。一位选修《极地地缘》课程的研究生深有感触地表示:“极地科考不仅是空间上的远征,更是时间意义上的坚守。只有理解这种特殊的工作节奏和生命体验,才能更深刻地认识我国极地存在的地缘价值与科考人员所承载的使命与伟大。”

大副讲解“雪龙2”号执行科考任务的时间规划

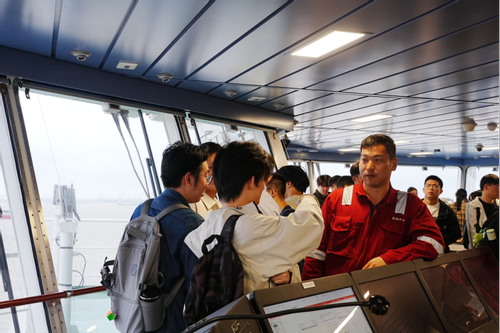

主驾驶舱:直面破冰航行的“硬核科技“与“智慧决策”

在主驾驶舱,祝大副为师生深入讲解了“雪龙2”号的技术体系与价值。他介绍道,作为我国自主建造的首艘极地破冰船,其在总体设计与集成建造上取得了历史性突破,但导航雷达、控制系统等核心设备的国产化仍有待突破。祝大副以“拼积木”生动比喻当前现状:“船体如同骨架,可在国内完成焊接组装,但部分‘神经’与‘大脑’仍依赖进口,这在当前国际形势下凸显了实现关键技术自主可控的紧迫性。” 他勉励同学们:“从材料科学到芯片设计,再到智能控制系统,突破核心技术瓶颈的使命,正期待你们这代人去担当。”

随后,祝大副重点介绍了“雪龙2”号的多项核心技术突破。在推进系统方面,船舶采用全回转吊舱推进技术,具备360°原地转向与米级精度动力定位能力,极大提升了在恶劣海况下的操控性与作业稳定性。在破冰能力上,他对比分析了艏向冲击破冰与艉向切削破冰两种模式,特别指出艉部破冰借助螺旋桨碎冰与水流润滑的双重作用,实现了较传统方式更优的破冰效率与适应性。

最后,李春兰副教授从多学科视角出发,引导不同认知背景的学生进行深入思考。她指出,破冰能力不止于一项技术指标,更是国家极地战略保障能力的核心体现,直接关系到极地科研的深度、后勤补给的可靠性乃至地缘影响力的大小。在方法层面,她启发学生利用船舶自动识别系统(AIS)等数据,探究极地航运格局的动态演变,例如预测在北极出现“无冰夏季”情景下的航道利用潜力。她鼓励本研学生跨越学科界限,融合自然科学的问题发现与人文社科的分析视角,共同挖掘极地研究的新议题,为我国极地事业的全面发展贡献跨学科的创新视角。

祝大副和李春兰副教授在主驾驶室作技术价值讲解

本次跨学科实践整合了《走进南极》《极地地缘》与《全球变化与冰冻圈地缘政治》三门极地领域课程,共同构成一个横跨本研层次、融通通识与专业、兼具知识性与思政价值的“一体化极地学科课程群”。该体系层次分明、梯次衔接:以《走进南极》实现本科生通识启蒙,经《极地地缘》推进研究生高水平拓展,至《全球变化与冰冻圈地缘政治》完成专业深化与价值引领,系统实现从知识普及到前沿探索、再到国家战略认知的全链条育人整合。作为该课程群的重要实践环节,本次活动也是《走进南极》课程第三次组织师生登上“雪龙”号或“雪龙2”号极地科考船,是持续推动“第一课堂、第二课堂与校外实践课堂”深度融合的关键举措。

师生们深入月池车间、实验室、主驾驶舱及生活区等核心区域,在真实的极地科考环境中将理论知识与应用场景紧密结合,生动践行“行走课堂”理念。在实地考察中,不同专业背景的本科生与研究生充分交流,实现了极地自然科学与人文社科的跨学科融合,展现了本研贯通培养与跨课堂协同育人的独特价值。

学生现场向极地工作人员提问

本次活动还特别邀请了地理科学学院跨学科党支部和人文地理教工党支部的部分党员老师莅临现场指导,将思政教育有机融入实践全程。这次走出校园的教学不仅是一次知识的拓展,更是一堂生动的课程思政课。同学们通过亲身感受极地科考的艰辛历程和重大成就,深刻体会到科技自立自强的时代使命,增强了服务国家极地战略的责任担当。在党员教师的引领中,科学精神与极地精神更加深入人心,为学生的学术成长和职业发展注入了坚定信念与前进动力,有效践行了“知行合一”的育人理念。